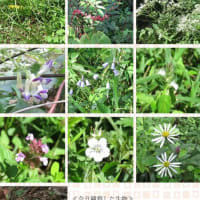

シダ植物

見分け方はむつかしい。構成を説明する言葉もむつかしい

葉の形などから見分ける(最近は見分けるのに便利な図鑑がたくさんでている)

まずはどんな植物か制つめ委から始めましょう。

シダ植物は,コケ植物や藻類と同様,胞子によって殖える植物です。花をつけないので,隠花植物ともいいます。シダ植物のなかまには、マツバラン類・ヒカゲノカズラ類・トクサ類・シダ類があります。

マツバランのなかまは、イヌナンカクラン属が現生し,マツバラン属は熱帯から亜熱帯に分布するマツバラン属とオーストラリア,ニューカレドニア,ニュージーランドなどに分布するイヌナンカクラン属があります。日本のマツバランは,園芸品種です。

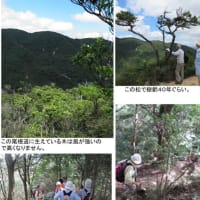

ヒカゲノカズラ類は山地や山麓の林床でよくみかけます。茎は,原生中心柱という原始的な維管束があります。デボン紀~石炭紀には、ヒカゲノカズラ類の大型植物が大森林をつくっていました。

トクサ類の代表はスギナ(ツクシ)です。スギナは、光合成で栄養分をつくり、ツクシは、子供をうむために胞子をつくります。ツクシは、地面からのびた1本の薄茶色の茎と、その先に胞子を入れた袋(胞子のう)がたくさん集まった筆の先のようなもの(胞子のう穂)でできています。それで、ツクシを土筆と書きます。4億年も昔の古生代には、高さ30m近いスギナに似たカラミテスがありました。

シダ植物で最も進化したグループがシダ植物です。根・茎・葉の分化がみられ、管状中心柱という、よく発達した維管束があります。

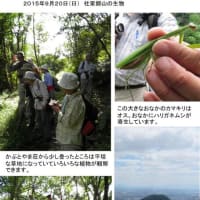

種子ではなく胞子によって繁殖します。被子植物では、減数分裂によって、雄しべに花粉(オスの生殖細胞)、雌しべに胚嚢細胞(メスの生殖細胞)がつくられますが、シダ植物は葉の裏についた胞子嚢(のう)の中で減数分裂がおこり、半数体の胞子(生殖細胞)ができます。

シダ植物は約3億5000万年前の石炭期に陸上で大繁栄しました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます