日本美術の特徴を作品を通じて

見てみようシリーズ

第ニ弾は、やまと絵の系譜

嗚呼絵『鳥獣人物戯画』です

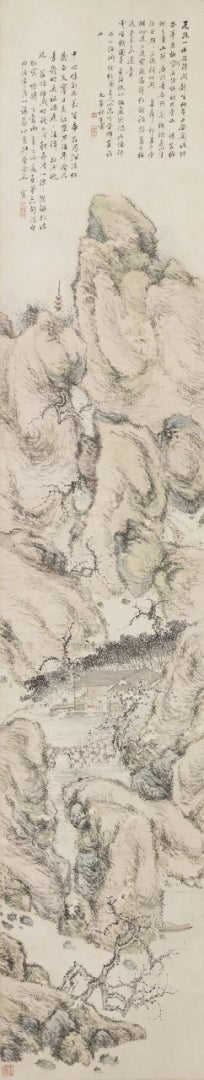

鳥獣人物戯画は、甲乙丙丁の四巻からなる白描絵巻で、甲乙は平安時代の12世紀中頃、丙丁は鎌倉時代のものとされている

鳥獣戯画は画僧や絵仏師の白描図像の筆法と宮廷絵師の絵巻の要素も取り入れている

鳥獣人物戯画(甲巻)

誰もが一度は”本“で見たことがある甲巻、擬人化された動物が遊んだり葬式までやりだす

卓越した筆使いで、カエルやうさぎに命を吹き込み、動き出す驚嘆!!

カエルの口から吐き出された”気”のかすれた線、秋草の繊細な線を見よ

鳥獣人物戯画(乙巻)

乙巻は動物(空想も含め)を動物としてそのまま描き、描写は精緻で博物誌的、動きのある甲巻との対照が面白い

鳥獣人物戯画(丙巻)

丙巻はカエルと猿が主人公で甲巻をオマージュした前半と人間が遊ぶ様子を描く後半

鳥獣人物戯画(丁巻)

丁巻には人間だけが登場し、奔放な筆致で即興的に描かれている

丙巻丁巻は、「ばかげたおどけた」戯画、嗚呼絵(おこえ)の特徴が見られる

甲巻乙巻は、平安時代後期の高僧、覚猷(かくゆう)鳥羽僧正(1053〜1140)といわれてきたが何ら確証はない

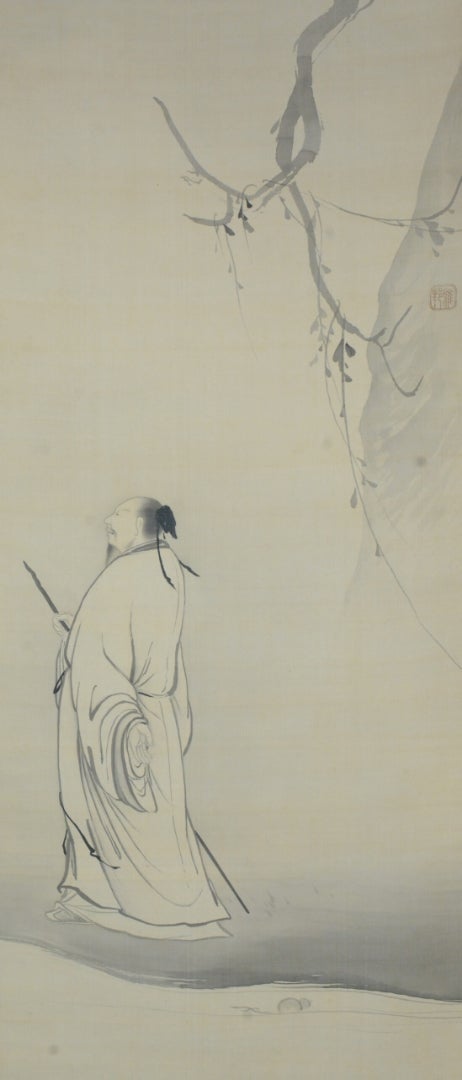

同じく、鳥羽僧正の作品といわれる

『勝絵絵巻』は「陽物比べ」「放屁合戦」からなる、原物は既になく模倣が残されている

『勝絵』とは、勝負を競うさまを描く画題または春画(武士が武運のため春画を鎧の裏に貼った)の異称

『鳥羽僧正覚猷の筆と伝へらるゝ二巻の絵巻で一巻は放屁の巻、一巻は陽物くらべである、素画きの絵で人物鳥獣生々活動の趣きを写して筆致洒脱軽妙を極めてゐる、勝絵の名は、亀山院の皇后絵合せの時、勝つた方の画に名づけられたものといふ、然し今伝はるもの原本でなく模しである。』参照元『東洋画題綜覧』金井紫雲

『鳥獣人物戯画』四巻はぜひ

実見したいですね

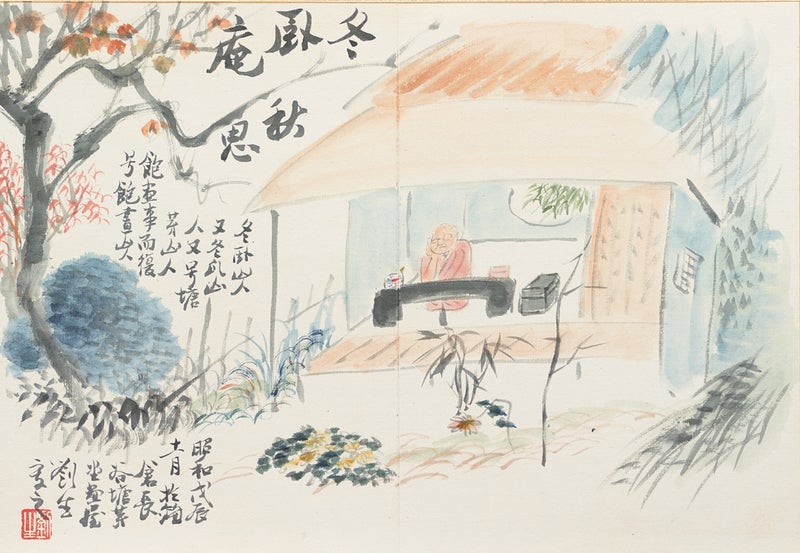

平安時代前期は、岡倉天心によると『空海時代』で唐の密教文化を伝えた、その後『延喜時代』和風文化が起こり「やまと絵」が誕生する

その「やまと絵」が一同に会す『やまと絵』が10月11日から東京国立博物館で開催される

『鳥獣人物戯画』全四巻、『源氏物語絵巻』『信貴山縁起』『伴大納言絵巻』、『伝源頼朝像』の神護寺三像、『平家納経』を含めた三大装飾経など空前絶後の出展です