短い秋が 終わろうとしています

まだ いくらも 歩いていないのにぃ・・

今日は バラをたずねて ハマ散歩☆

「アメリカ山公園」

はまみらい(日)

2009年の 横浜港開港150周年を記念して 作出されました

ヨハン シュトラウス(仏)

“美しく 青きドナウ”で 知られる “ ワルツ王”に 因むバラ

「港の見える丘公園」

パット オースチン(英)

作出者の妻に 因んで名づけられたとか

うらら(日)

濃いピンク色が 華やかで カワイイ

プリンセス アイコ(日)

愛子内親王に捧げられた 優雅で 美しいバラ

黒真珠(日)

ビロードのような 光沢のある花弁が 美しい

黄昏

短い秋の 一日を バラをたずねて 短い散策でした

「八景島」のバラ園に 行ってみました

今年の秋バラは そろそろ 終盤ですね

剪定作業が 始まっていました

まだ 残っているバラの 香りを 楽しみながら

ルイの涙(独)

ミスター リンカーン(米)

マイ ガーデン(仏)

アプリコット キャンディ(仏)

あおい(日)

紅葉した 柏葉あじさいの葉が 綺麗!

京急「金沢八景」駅の 裏手にある「権現山公園」

嘗て その権現山の麓に 南北朝時代に開かれた「円通寺」 という

お寺があったそうですが 残念ながら 史料が無く 詳細は不明とか

1600(慶長5)年 徳川家康公が 江戸へ赴く途中 「円通寺」に 立ち寄った際

境内裏山からの 金沢八景の美観を 大層気に入り それを聞いた 二代秀忠公の

命で そこに 御殿建立の 準備をしていたところ 家康公が逝去したため 社殿を

建てて 東照大権現を祀ったことから この山は「権現山」と 呼ばれています

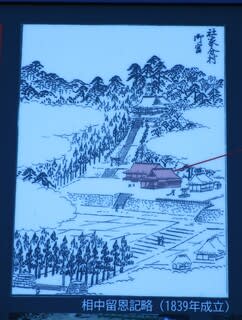

1839(天保10)年に 刊行された『相中留恩記略』には

その頃の様子として 複数の建造物が 描かれています

「客殿」と おぼしき建物も ありますね

今日は 現在 公園になっている 旧「円通寺」跡に 復元・展示

されている 茅葺屋根の「円通寺 客殿」を 見学しました

玄関を入ると 六畳の玄関座敷

その奥に 四畳の「窓座敷」

左手に 八畳の「奥座敷」

三つ葉葵紋の 釘隠し

客人を迎えるための 格式の高い建物で

あったことが うかがえます

縁側の長押

奥座敷の奥は 板敷の広間

寺人の控えや 対面の場として 使われた?

障子戸の向こうは 裏口になっていました

金沢八景権現山公園と 旧円通寺客殿は 横浜市の

「第11回 横浜・人・まち・デザイン賞」を 受賞しました

彼岸花

この夏の猛暑の影響で 毎年 お彼岸頃に咲く 彼岸花が

今年は 開花が遅れている所が 多いようですね

「称名寺」の彼岸花は どうかな? と 見に行ってみました

あ、咲いているようです☆

よかった~

まずは 定位置から

「新宮」

1790(寛政2)年に再建された 称名寺の鎮守社

この辺りが いちばんよく 咲いているようです

浮島にも

今年は 去年にも増して 花数が 一層少ないようで・・

やはり 暑さのせいでしょうか ちょっと淋しい・・・

よく晴れたけど また 暑さが 戻ってきてしまいました

もう 10月なのにねぇ

あじさいの「正覚寺」の近くに 城址公園があると聞いて 行ってみました

「 茅ヶ崎城址公園 」

説明板によると;

14世に紀末~15世紀前半に 築城されたと推定され 二重土塁と その間に

空堀が設けられた この築城方法は 後北条氏独特のものと されます。

16世紀末までには 城としての役割は終わり 江戸時代には 徳川氏の

領地となり 村の入会地(共有地)などとして 利用されました

城郭跡が 残されているというので 楽しみにして 右手の階段を 上っていきます

ところが・・・

城郭の中心部にあたる「中郭」

一面 膝丈はどの 草ぼうぼうで 遺構どころか どこが何やら

標柱・説明板が あるけれど 草をかき分けて行かないと・・・

中世城郭の特徴である「空堀・郭・土塁」の構造が 保存されている とか

これが「土塁」跡かな?

訪ねた時期が 悪かったのでしょうかねぇ・・ザンネン!

市営地下鉄「センター南」駅の 改札口を出て左へ そのまま 道なりに

だらだら下っていくと 数分で 右手に 深い緑に包まれた寺院

「 長窪山 正覚寺 」

天台宗

1593(文禄2)年 快栄上人が開創と 伝わります

本尊:虚空蔵菩薩

脇本尊:薬師如来

いい雰囲気の 参道を進みます

右手の竹林も なかなか素敵です

鐘楼が 見えてきました

鐘楼手前の池には 花菖蒲が 咲き始めています

本堂は 現在 幕に囲われて改修中

手前の御堂は 阿弥陀堂

本堂前の池には 睡蓮も 咲いていました

左手の 小高い場所に

「 山王日吉神社 」

大鷲大明神が 祀られています

境内に神社があるのは 神仏混淆の 名残でしょうか

墓地の裏手や 左手の斜面にも あじさいが 沢山☆

満開になったら きっと 素晴らしいでしょうね!

満開には まだ少し 早かったようですが 落ち着いた雰囲気で

心が鎮まる とても素敵なところでした

三々五々 訪れる人が 後を絶ちません

‘猫’は 横浜在住の友達に教えられて 初めて 訪ねたのですが

きっと 横浜のあじさい寺として 有名な お寺なのでしょうね

今日は 花曇り 花冷えの一日でしたが

満開の 枝垂れ桜が美しい お寺を 訪ねました

住宅街の中の 緩い坂道を 進んで行くと 奥まった所に

おぉ、もう 見えてきました

「 東照山 普門院 」

真言宗

高野山金剛峯寺の直末

創建: 1536(天文5)年 阿闍梨祐鎮の開創と いわれます

本尊:『新編武蔵風土記稿』では 阿弥陀如来

『普門院由来』では 薬師如来 と 伝わりますが

いつ頃からか 現在は 不動明王立像

境内いっぱいに 桜の花笠☆

残念ながら 生憎の空模様で 綺麗に 撮れませんでしたが

この目には しっかりと 焼き付けました

梅林

公園内の梅林は 南向きの斜面に 紅白の梅が 約30種 350本ほど

たくさん 花を付けて 今 いちばん元気な 豊後梅

月影

青味がかった白色で とても 素敵です

見驚

梅の季節は そろそろ 終盤でしょうか

来年も 綺麗に香り高く 沢山咲いてくださいね~

やっとやっと 晴れてくれました

3連休の 貴重な晴れ間 出かけずには いられませんよね

さぁ ‘猫’も スニーカー散歩に 出かけるゾ!

但し できるだけ 人出の 多い所を避けて・・

「金沢自然公園」

一面の 菜の花

黄色は 元気が出る ビタミンカラーです☆

一年ぶりの今回 春の花が いろいろ 見られました

サンシュユ(山茱萸)

ミズキ科

別名:ハルコガネバナ(春黄金花)

晩秋に 赤く実った実は 「秋珊瑚」と 呼ばれ 漢方薬になります

アカバナマンサク(赤花万作)

マンサク科

春に「まず咲く」から 「マンサク」とか?

「ベニバナマンサク(紅花万作)」とも 呼ばれます

ホントに 個性的な形の 花ですね~

ボケ(木瓜)

バラ科

写真では うまく撮れていませんが こっくりと 深みのある

赤色が とても印象的でした

シャクナゲ(石楠花)

もう 幾つも 咲いています

まだ 2月なのに・・

梅の花が まだ 咲いているようです

では 梅林の方へ 行ってみましょう!

(続)

コロナ自粛前に 彼岸花を見に 訪ねたことのある お寺へ

今回は 蝋梅の花を見に 行ってきました

「 補陀絡山 安養院 西方寺 」

真言宗

創建: 1190(建久5)年

開山: 勝賢僧正(醍醐三宝院座主)

本尊:木造阿弥陀如来坐像(平安後期の作)

寺伝によれば;

当初 鎌倉・笹目谷に 建立され 北条重時が 極楽寺を創設する際に

山中に移されたのち 1495(明応4)年 当地に移転

平成の大改修で 創建当時の 茅葺屋根に復元された 本堂の脇に

まだ 葉をつけている 枝を いっぱいに広げた 大きな蝋梅の木

傍に寄ると 馥郁とした香りが 漂ってきます

まだ 蕾も いっぱい☆

境内には いろいろな椿も☆

駐車場の脇の 「日清戦役記念碑」の 傍にも 2本の蝋梅

「 蝋梅や 枝まばらなる 時雨ぞら 」 芥川 龍之介

横浜市の 市花は “バラ”

市内には 綺麗なバラを 楽しめる場所が 沢山あります

例えば;

「 山下公園 」

マリンタワー と つるバラ

レヨン ドゥ ソレイユ ジーク フリート

氷川丸と

ここは定番の 撮影スポットです☆

「港の見える丘公園」

洋館には バラが よく似合います

ジ アレンウィック ロール ダブル ノック アウト

モリニュー テス オブ ザ ダーバーヴィルス

メアリー マグダリン

W. シェークスピア ほのか

バラの花越しに ベイブリッジが 見えます

小春日和の一日を 秋バラの 高い香りに 囲まれて♪

八景島の紫陽花が 見頃になり、園路沿いに 青・白・ピンク・・

ガクアジサイは 中心部の花も 開花しています。

ご当地の名を冠した ガクアジサイ

「八景ブルー」

毎回人気のスポット「あじさいの滝」

昨夜の雨で 花が ひときわ生き生きと 元気そう☆