夜中に何度も寝返りをうっていた記憶があるので、熟睡はして

ないのですが途中で目覚めることもなく、無事に朝を迎えました。

そういえばいつもより、頭が少しドンヨリしているかな・・

これが酸欠の症状?

かさばるのに折角持ってきたのだから、と ボンベの酸素を

1口2口吸ってみたけど・・・美味しくないので、やーめた!

4:40

小屋の外に出てみました。 寒い・・

薄手のセーターにゴアの上衣を重ねてちょうどいい位。

綺麗な雲海です☆

今日も晴れてくれそう!

小屋の前には、既に沢山の人がカメラを構えて待機。

下からも、どんどん人が上がって来るのが見えます。

やがて、雲海の間に・・

そして

小屋に戻って、お汁粉を注文しました。¥300也

インスタントだけど、体が温まって元気が湧いてきました。

今日もがんばるゾ~!

5:30

山頂で食べる朝食のお弁当をリュックに詰めて

白い月に見守られながら、出発デス☆

陽が出ると寒さはなくなり、長袖Tシャツで充分です。

下から、ガタ、ガタ、ガタ・・と規則的な音がして

いろいろな物資を運び上げるブルドーザーが、専用のブル道を力強く

上がって来ます。水や食料も、こうして運搬するのだから大変ですね!

9合目の白い鳥居

(標高 3,600m)

上に行くほど、人がどんどん多くなっていく感じがします。

そして ついに、頂上の鳥居が見えてきました。

さあ、もうひとがんばり!

混み合ってます!

7:10

登頂成功!

(標高 3,720m)

「久須志神社奥宮」

山頂には4軒の山小屋が並び、観光地らしい賑わいに溢れています。

神社に参拝する人、記念写真を撮る人、売店でお土産を買う人・・

メンバー達とはぐれないように気をつけながら、一番奥の

山小屋に入ってリュックをおろし、ホッとひといき☆

「山口屋本店」

朝食のお弁当

朝食のあと、小屋にリュックを預けて周囲を散策しました。

火口の深さは、200m以上あるそうです。

白く残るのは万年雪。

遠くに見えるのが、測候所の建物です。

下界を見下ろすと

ここまで来ると、3,776mの剣が峰や一周3kmのお鉢巡りにも

挑戦してみたいと思う人は、きっと少なくないでしょうね。

その気持ちが、分かるような気がしました。

8:15

下山開始

途中までブル道を下って行きます。

広いばかりで何も無い、無味乾燥の砂地の道です。

大分下ったところで見上げると、昨夜泊った「御来光館」の

前で、ご主人が手を振ってくださっているのが見えました。

ちょっと うれし~~

本8合目の辺りで、一般の下山道に入ります。

本7合目を少し過ぎた所で、とうとう3人目のリタイアが出ました。

ご夫婦で参加していたご主人の方が、膝を痛められたようです。

ガイドさんの連絡で、山頂から下りてくるブルに乗せてもらえることに。

かなり待っていましたが、ブルの姿はなかなか現われません。

と、上の「見晴館」の人が大声で「どうしたんですかぁ~」。

結局 歩けない男性を「見晴館」のブルで小屋まで上げて

そこで山頂からのブルを待つように計らってくださいました。

「見晴館」さんのご親切に大感謝!!

それにしても、旧知のガイドさんがいたからこそですよね。

もし個人の場合だったら・・・偶然通りかかるブルを

炎天下で只待っているしかないのかもしれません。

因みに、ブルは無料ではないそうです。(当然ですが・・)

気を取り直して、下山再開です。

靴紐を締め直し、砂埃除けのマスクやタオルで顔を覆い・・

7合目からいよいよ「砂走り」に入ります。

さほどキツい傾斜ではありませんが、1歩踏み出すと足首まで砂礫に埋もれ

ズズズ・・と1m近く滑って行くので、もう前に進むしかありません。

前を行く人の砂埃を全身に浴びながら、ズズズ・・ ズズズ・・

以前 膝を痛めたことがあるので、下りに備えて今朝から膝サポーターを

巻いていたのですが、何しろ7合目から5.5合目まで延々と続く長丁場の直下。

案の定 段々膝が笑ってきてしまい、痛みはないけど力が入らない・・・

膝を庇おうとストックに力が入るので、腕まで疲れてくるし

撮影の余裕など、とても・・・トホ

やっぱり天下の富士山は、そう甘くはなかった!

四苦八苦の砂走りでした。

13:20

やっとのことで、昨日出発した「東富士山荘」に帰着☆

山荘の人に、噴射エアで全身の砂埃をざっと掃ってもらって

やっと人心地がつきました。

昼食のきのこうどんの何と美味しかったこと!

もちろん完食

このようにして、‘猫’の富士山初挑戦は終わりました。

まずまず大きなトラブルもなく、無事に行って来られたことに感謝デス。

誘ってくれたOさん、ガイドさんはじめお世話になった皆さん、

心からありがとうございました

下りの傾斜にもしっかり耐えられるように、もっと内転筋を鍛えて

また機会があれば、剣が峰にもお鉢巡りにも挑戦できるといいなぁ!

記念のバッジ

「富士山頂上」 「平成22年8月28日」

お昼のお弁当を食べた6合目山荘前に、鮮やかな赤い花。 メイゲツソウ

メイゲツソウ

(タデ科イタドリ属)

別名:ベニイタドリ

「長田山荘」を後に、潅木の中や時々視界の開けた岩場を登っていると

下から追いかけてきた霧が、あっという間に我々を追い越し

山頂に向かって、一気に駆け上がって行きます。

時折 下の方で、ドドド・・という音。 まるで地底から響いてくるみたい・・

雷かな? 演習場の砲声でしょ?

どっちかなぁ・・・気になります・・・

雲の切れめから、下界が見えました!

こうしてみると、「あぁ、登ってきたなぁ~」と実感します☆

真ん中辺りにみえるのは、河口湖でしょうか。

本6合目「瀬戸館」前を通過。

(標高 2,620m)

先刻の「長田山荘」は6合目で、「瀬戸館」は‘本’6合目・・・?

混乱しますが、どうやら‘本’の付く方が上にある小屋のようです。 ヤマホタルブクロ

ヤマホタルブクロ

(キキョウ科)

イワツメクサ

イワツメクサ

(ナデシコ科ハコベ属)

「瀬戸館」を過ぎた辺りから、潅木はなくなって岩だらけの殺風景な道に。

先頭のガイドさんのすぐ後ろに、メンバー中最年少の小学生男児。

その後を1列になって、ジグザグと登って行きます。

「初心者はなるべく前に」の言葉で、休憩の度に皆争って前に並ぶので

のんびり屋の‘猫’などは、いつの間にかだんだん列の後方へ・・

甚だ不本意ながら、並び順だけは大ベテラン(苦笑)

7合目の小屋まであと200mばかりの所で、雨が降り出しました。

ガイドさんの指示で、全員リュックから雨具を出して身に着けます。

16:00 7合目に到着。

「大陽(たいよう)館」

(標高 2,920m)

雨はいつの間にか止んでいました。 大したこと無くて良かった~

雨具を仕舞い、少し休憩してから出発します。

傾斜が次第にキツく感じられるようになってきました。

ここからが正念場です。 がんばりましょう~!!

青空が見えましたよ♪

下界が見渡せると、また元気が出てきます☆

本7合目の小屋「見晴館」まで、あとひといき。

(標高 3,200m)

遭難者の慰霊碑には、貴重な水のボトルや

色とりどりの飴などが供えられてありました。

私達も気を引き締め直して・・・

17:10

8合目「下江戸屋」

(標高 3,350m)

次の本8合目の小屋まで、あと400m 20分。

ところが、このわずか400mが大変に遠いのです!

上に見えているのに、なかなか近づかないもどかしさといったら・・

しかし、

「吐・吐・吸・吸・・」と、歩調に合わせて深い呼吸を心がけ、

歩を休める度に深呼吸を繰り返しているせいか、誰一人として

頭痛や吐き気を訴える者もなく、みんな頑張って登っています。

本8合目「上江戸屋」

(標高 3,400m)

辺りに、少しずつ夕方の気配が漂ってきました。

ここで「吉田ルート」の登山道と合流するので、人が急に多くなります。

ここから胸突き八丁の急な坂道が続きます。

初日ゴールの小屋まで、最後の頑張りどころ。

ゆっくりでも1歩ずつ進んでいけば、必ず到達できるよね!

雲がうっすら染まってきました。 とても綺麗☆

みんな

19:00

遂に8.5合目に到達しました~~!

「御来光館」

お疲れ お疲れ。

ホッとして、山小屋の写真を撮るのを忘れました~

結構いっぱいいっぱいだったのねぇ・・

小屋の前から暮れ行く湖を

小屋に入り、ビニール袋に入れた靴とリュックを持って寝場所に案内されました。

電燈もなく薄暗いのでよくわかりませんが、中央の通路を挟んで左右それぞれ

2段に仕切られていて、布団がぎっちり敷き詰められて枕が並んでいます。

男女の別もないので、女性同士でかたまって順に自分の場所を確保。

1枚の掛け敷き布団に2人が寝ることになります。まぁ、横になれれば・・

夕食

疲れたせいか、あまり食欲が出ませんでした・・

明日は4:30に起床だそうです。

寝ている間に酸欠になる可能性があるとのことで、

水と酸素ボンベと懐中電灯を枕元に置いて

それでは、おやすみなさい Zzzzz

(続)

いよいよ富士登山の当日です。

この日に備え早起きの予行演習怠りなく(苦笑)、その甲斐あって

朝5時にセットした目覚ましが鳴る前に目が覚めました。

‘夜猫子’としては 上々の出だし!

家を出て、集合場所で待機していた団体バスに乗り込みました。

東名に乗って御殿場まで。 更にR150「ふじあざみライン」を通って

10時過ぎに、今回の出発点である須走5合目に到着しました。

「東富士山荘」

(標高 2,000m)

この山荘はキノコ料理が名物のようで

ここで、キノコ茶を頂きながら今回のガイドさんから「須走ルート」の概要

説明や注意事項を聞き、配られたお弁当をリュックに入れてトイレ(¥200)と

準備体操を済ませた後、山荘の人達に「いってらっしゃい」と見送られ・・

10:50 出発

登山道入口から石段を上がり、まずは大山祇命(オオヤマツミノミコト)を

祀る「古御岳神社」で、心を込めて道中の安全を祈願しました。

暫くの間、樹林帯を登って行きます。 5合目辺りで既に

酸素は平地の80%ほどだそうですが、実感は全くありません。

気分はハイキング、でも酸欠防止の為ペースはかったるい程ゆ~っくり。

ガイドさんの指示で、時々立ち止まって深呼吸しながら進みます。

この最初のペースづくりが、のちの明暗(酸欠)を分けるのだそうです。

このルートの特長である緑の中を登る道々、いろいろな花に出会いました。 ヤマアザミ

ヤマアザミ

(キク科アザミ属)

オンタデ

オンタデ

(タデ科オンタデ属)

アキノキリンソウ

アキノキリンソウ

(キク科アキノキリンソウ属)

トモエシオガマ

トモエシオガマ

(ゴマノハグサ科シオガマギク属)

ムラサキモメンヅル

ムラサキモメンヅル

(マメ科)

トリカブト

トリカブト

(キンポウゲ科)

しばらく登って、木々が途切れ岩場に出た所で休憩。

涼しい風が吹き、いい塩梅に陽射しもそれほど強くありません。

オンタデがあちこちに咲いていて、ほんとにハイキング気分☆

水分補給の休憩にしては長いなぁ・・と思ったら、どうやら

メンバーの中に体調のすぐれない人が出たようです。

はっきりした説明がないので、よくは分かりませんが・・

それでは待つしかありませんね・・・のんびり行きましょう。

「須走ルート」は、赤色の案内板が目印。

日本語・英語・中国語・ハングル語で書かれています。

左手に下り道(砂走り)が見えています。 明日、私たちも下る道です。

フジアザミ

フジアザミ

キク科アザミ属

晴れたり曇ったり、刻々と空の状況が変わります。

歩いているうちに霧が出てきて、上の方が見えなくなったりします。

やがて、白い鳥居。

13:00 6合目に到着。

「長田山荘」

(標高 2,420m)

右端に半身だけ見えているオレンジ色の男性が、今回のガイドさん。

穏やかな話し方ですが、とても頼りになるガイドさんです。

此処で、5合目の山荘で配られたお弁当を広げてランチタイム。

お腹が空いていたので、おにぎり1個残しただけであとは完食☆

13:40 6合目を出発。

また潅木の中を登って行きます。

(続)

先月のこと、太極拳サークルの拳友Oさんから

「‘猫’ちゃん、富士山に登ろうよ!」と誘われました。

「富士山ねぇ・・・」

以前 静岡県清水に住んでいた頃は、毎日のように朝な夕な

キッチンの窓から、長く裾野を引く優美な姿を見ていたので

富士山には格別の親しみを感じるのですが・・・

富士山は仰ぐ山で、登ろうと思ったことはなかったのです。

ところが、

登山用品の店でOさんのお買物につきあっているうちに

‘猫’もだんだんその気になってきました(笑)

折角の機会だから、行ってみようかな~☆

で、

何といっても、日本一のお山ですからね。

お守りに酸素ボンベとストックを・・

買ってしまいました~ もう、後へはひけません

というわけで、今週末

一泊二日のバスツアーに参加して、富士山に登ります。

今夕の富士山

あんな所まで行くんですねぇ・・・行けるかなぁ?

R216の路肩から少し下がった林の中に、頑丈な柵に囲まれて

国土交通省 国土地理院が設置している一等水準点がありました。

「基準水準点 №26」

標高 16m6905

説明板によると;

基準水準点は全国に83点設置されています。この水準点は

昭和5(1930)年に設置されました。標石上面が東京湾海水面

からの高さ(標高)を表しています。水準点は全国の高さの測量の

基準になるもので、くり返し測量することにより地盤の上下変動を

知ることができ、地震予知の貴重な資料となります。

ほどなく、R216から右に下る道を見つけました。

道標には「油壺湾を経て諸磯湾へ」とあります。

あ、この道で良さそう♪ 下りて行ってみましょう。

「油壺公園」

夏草が生い茂る、誰もいない公園の片隅に

ヨット遭難の碑がありました。

昭和37年 相模湾で行われたヨットレースで、突然の暴風のため

慶應義塾大学と早稲田大学のヨットと乗っていた学生11名が

行方不明となった事故を悼む碑文が刻まれてあります。

そして、静かな「油壺湾」

帆柱が林のよう!

ヨットハーバーを過ぎて、暫く行くと

「諸磯(もろいそ)湾」

ここにも、ヨットがたくさん!

入江に沿って磯伝いに歩いて行くと、漁船が停泊していました。

「浜諸磯」

時間がゆったり流れているような、静かな漁村です

バスは1時間に1本だけ

それで分かりました~

さっきワンマンバスとすれ違った時、何故か運転手さんの

視線を強く感じて、「ん? 私、何か変かな?」と思ったのでしたが

多分、バスに乗り遅れたのでは・・との親切心からだったのですね。

何しろ 乗り遅れると、1時間も待つことになるのですから。

バス停の右手先に鳥居が見えています。

「諸磯神明社」

鎌倉幕府の重臣大江広信の一人娘 小桜姫を祀る神社で

「小桜神社」とも呼ばれます。

小桜姫は20歳で三浦荒次郎義意に嫁ぎましたが、10年余り後

北条氏の三浦攻めから逃れて浜諸磯先端の仮屋に身を隠し、

城が炎上するのを見て涙ながらに夫に別れを告げました。

落城後、一族の墓に毎日詣でて菩提を弔っていましたが

1年後に亡くなり、姫の墓は里人に守られていました。

江戸時代半ば、伊豆~関東を大嵐が襲い各地で壊滅的な被害が

あった時、里の1女人が日頃信奉する姫の墓に祈ったところ

嵐は俄かに収まり、三浦は被害を免れることができたので

社を建立し、三浦の守り神として祀ったと伝わっています。

何も説明されていませんが、湯立て神事が行われるようです。

そうこうする間にも、車でお参りに来る人が何組か・・

ここも、今どき話題のパワースポットとやらのようですよ。

神社を出て、辺りをぶらぶらしてみました。

向こうに見えているのは・・・・三崎港?

俄然元気が出てきました

バスを待っている間に、三崎まで歩いて行けそうじゃありませんか!

手元の地図を確認。 R216「尾上町」交差点に出てから

右手に海を見ながら、一路 ゴールの三崎港を目指します。

「海外(かいと)町」

「海外町のスランプ構造」

県指定天然記念物です。

説明板によると;

この崖の地層には地質形成当時の環境を知る手がかりとなる

スランプ構造が見られます。

スランプ構造というのは、未だ固まっていない堆積物が一時的に

海底等の斜面を滑り下りた結果生じた特異な堆積構造で、ここに

見られるものは、典型的な褶曲型の貴重なスランプ構造です。

「二町谷」

1913(大正2)年1月 死を決意した北原白秋がこの浜を彷徨ったといわれます。

そのときの一首;

「寂しさに 浜へ出てみれば なみばかり うねりくねれり あきらめられず」

その後 三崎に転居し、再生を期してこの浜に再び立ったときの一首;

「不盡の山 玲瓏として ひさかたの 天の一方に おはしけるかも」

この2つの歌から、哀傷の苦悩と新生への息吹きとの

対照的な境地を知ることができます。

(文学コース案内板より)

三崎港魚市場の脇を通って、「三崎港」バス停に到着

今日は久しぶりによく歩きましたね~

夕食はマグロのお刺身デス♪

19,185歩

知人のS氏から「諸磯は良い所ですよ」と教えて頂いたので

油壺から岩礁伝いに行ってみることにしました。

どこまで行けるかな? 楽しみ楽しみ~!

前回訪れた水族館の前を右に進み、突き当たった所で

木立の中を下りて行くと、先ず右側の小高い場所に

「三浦道寸義同(よしあつ)墓」

義同は三浦一族最後の当主で、1512(永正9)年に北条早雲に攻められ

ここ新井城で3年もちこたえましたが、遂に全員凄絶な最後を遂げたとか。

水族館の辺りに、新井城の二の丸があったようです。

坂を下り切ったところに、小じんまりとしたきれいな浜がありました。

「胴網海岸」

穏やかできれいな水は、小さな子も安心して泳げそうです。

崖の上が水族館になるのかな。

一軒だけあるお店の人に尋ねると、今 潮がひいているので

岩伝いに歩けますよとのこと。 ラッキ~

さぁ、岩礁歩きに出発しましょう!

相模湾を右に見ながら、岩場を歩いて行きます。

条件が良ければ、富士山や江ノ島がよく見えるそうです。

時折潮風が頬を撫でて、とてもいい気持ち☆

「荒井浜海岸」

先程の胴網海岸よりも広い海水浴場になっています。

ここの水も、とてもきれいでしたよ。

砂浜が終わる所に、上へ上がる階段が見えましたが

もう少し先へ、行けるところまで岩場を行ってみましょう!

遠くに、ヨットハーバーが見えてきたところで・・

あれ、困った!

下の岩まで、ちょっと落差があります。 ジャンプして渡れないことも

なさそうですが、こんな所で入水はゴメンです。 止む無し!

左手にボートを下ろすスロープがあったので、緊急避難デス・・

がっしりした事務所のような建物の横を抜けさせて貰って

門の外で、何の建物かとふり返ってみると・・アララ~!

「立入禁止」だって。

立ち入っちゃったよ、ゴメンナサーイ!

「東京大学臨海実験所」の敷地内でした・・

この辺り一帯は、東大の研究施設になっているようです。

そのまま坂を上った先にも

「東京大学地震研究所 油壺地殻変動観測所」

北武断層は大丈夫でしょうか? しっかり観測お願いしますね!

林の中の道を進んで行くと

樹間から、眼下に油壺湾が望めます♪

道の左側 立入禁止の柵越しに

「新井城址」

城の本丸があった辺りだそうです。

関東大震災で、だいぶ地形が変化しているとのことですが

低い場所が空堀の跡、左側は土塁の跡のようです。

説明板によると;

7,000の北条軍を迎え、三浦道寸義同・荒次郎義意(よしもと)父子が

たて籠もった城の跡です。三方を海に守られた難攻不落の要害に

2,000俵の備蓄米で3年間耐えましたが、遂に陥落し父子は自害、

家臣達も討ち死にしたり湾に身を投げたりして全滅しました。

ここから見ると、地形がよくわかりますね。

左に行けば油壺湾、 向こうに見えるのが諸磯湾かな。

そのまま林の中を歩いて、

「油壺入口」交差点と水族館を結ぶR216に出ました。

暫く歩きながら、道があればまた海の方へ下りて行こうと思います。

(続)

厳しい暑さが続いています。 お変わりなくお過ごしでしょうか。

今日は二十四節気の「処暑」だそうですが

全然実感わきませんよねぇ・・

残暑お見舞い申し上げます

皆さま、くれぐれも熱中症にはご注意くださいね!

この夏も、忘れずに‘美人’が咲いてくれました

「夏と秋と ゆきかふ空のかよひぢは かたへ涼しき 風や吹くらむ」

凡河内躬恒

(‘涼しき風’・・・早く実感した~い!)

所用で 偶々旧浦賀ドックの前を通りかかると

門が開いていて、子供や大人が大勢出入りしていました。

何だろう?

今日は何か地域のイベントで、誰でも自由に入れるみたいです。

野次馬‘猫’としては、折角の機会♪

ちょっと中を見学させて貰いましょう

「旧浦賀ドック」

ここは、もと住友重機械工業(株)追浜造船所浦賀工場の跡地です。

遡れば、1853(嘉永6)年 江戸幕府が「浦賀造船所」を設置。日本初の

ドライドックが造られ、太平洋航海前の「咸臨丸」も整備を受けました。

1876(明治9)年に廃止されましたが、1897(明治30)年「浦賀船渠」が

設立されました。その後「浦賀重工業(株)」→「住友重機械工業(株)」と

名称は変わりましたが、2003(平成15)年工場集約で閉鎖されるまで

艦艇をはじめ日本丸・青函連絡船・大型タンカーなど、約1,000隻の

船舶を建造した長い歴史をもつ造船所でした。 (説明板より)

今日は、子供向け科学イベント「船と海を科学しよう」が開催され

様々なワークショップやサイエンスショーなどが行われています。

天井の高い建物の内部には、物言わぬ歴史の証人たち

「昭和12年 」「IKEGAI 」の文字・・

屋外に出てみると、

1899(明治32)年の完成という第1号ドライドックは

全長が148.4mだそうです。

側壁はレンガ造り

「浦賀ドック」の名で、ずっと地域の人々に親しまれてきたこの施設は

これからどのような道をたどることになるのでしょう?

暑さの峠

夏の暑さは、例年8月半ば頃が峠だといわれるのに

異例ずくめの今年の夏は、どうしてどうして・・・

少し前から鳴き始めていたツクツクボウシや草むらの虫も

お盆明けにぶり返した暑さで、すっかり鳴りをひそめちゃいました・・

「見苦しや 残る暑さの 久しきは」 虚子

人影のない公園では、

炎暑と小さな秋の気配が同居しています・・

ポンテデリア と ショウジョウトンボ

クサギの白い花は 甘~い香り

色鮮やかな サンゴジュの実

今年も咲きましたよ パッションフルーツ

キバナコスモスと ソバの花のコントラスト

早く秋風が吹いてくれないかなぁ・・・

「そよりとも せいで秋立つ ことかいの」 鬼貫

殺人的(!)蒸し暑さにゲンナリして、このところ日暮れに近場ばかり

歩いていた‘猫’・・・久しぶりの遠出(?)で少々ヘタレ気味か?

「神奈川宿ぶらぶら歩き」も、そろそろゴールが近くなりました。

しっかり水分を補給して、もうひと歩きデス!

先刻 青木橋で確認した、旧東海道の道筋に入ります。

ほどなく右手に、赤い鳥居。

「大綱金刀比羅神社」

社伝によると平安末期の創立。もとは後方の山(高島山)の上に

あり、飯綱権現を祀っていました。ところが明治末に山が崩れて

山の下にあった金刀比羅社の社殿が崩壊。その再建の際に

飯綱社と金刀比羅社を合祀して大綱金刀比羅神社になりました。

金刀比羅さんといえば海運の神様。嘗て眼下に広がっていた

神奈川湊に出入りする船乗り達に、篤く信仰されていました。

社殿横にある大きな天狗の顔は、飯綱権現の化身でしょうか。

権現様は、天狗に身を変えて邪悪を廃したとか。

説明板によれば;

神社前の道の両側に、当時は一里塚が築かれてあったようです。

嘗てこの台町辺りは、神奈川湊を見下ろす景勝の地で

数多くの茶屋が軒を並べて賑わっていたそうです。

(袖ヶ浦)

「たどり行くほどに 金川(かながわ)の台に来る。ここは片側に

茶屋軒をならべ、いづれも座敷二階造、欄干付きの廊下、

桟(かけはし)などをわたして、浪うちぎはの景色いたってよし。」

( 十返舎一九 『東海道中膝栗毛』より )

今は、道の両側に高層マンションが立ち並んでいますが

ビルに挟まれて、高級料亭とおぼしき建物もみられます。

「田中家」

神奈川宿が賑わった当時から唯一続いている料亭で、1863(文久3)年創業。

高杉晋作やハリスなども訪れたそうです。 また、1874(明治7)年ごろ

坂本龍馬の妻だった‘おりょうさん’が、勝海舟の紹介で働いていたとか。

英語が話せて月琴も弾け、外国人の接待に重宝されていたそうです。

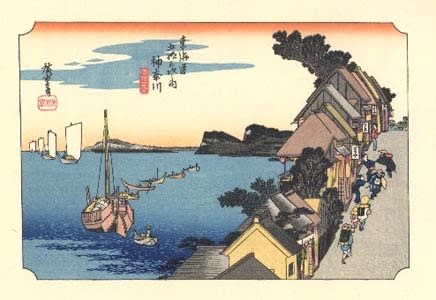

前身の「さくらや」は、広重の『東海道五十三次』にも描かれています。

右も左も、「○○ハイツ」 「△△レジデンス」・・・

横浜駅は指呼の間、さぞかしお高いのでしょうねぇ(羨)

ひっそりと、ビル群の谷間に埋もれそうな

「神奈川台関門跡碑」

開国後 外国人に対する殺傷事件が頻発したことから、幕府は

各国領事らの要求に応えて警備を強化し、横浜周辺の主要な

場所に関門や番所を設けました。「神奈川台関所」もそのひとつ。

以前に、「鶴見橋関門跡碑」をご紹介したことがありましたね。

そして、遂に到着しました。

「上台橋」

神奈川宿の東の端は「神奈川通東公園」、そして西の端が「上台橋」。

道はまだ続いているけれど、今回はここがゴールです

龍馬さんが夢見た日本の‘夜明け’に大きな役割を果たした

横浜の一面が垣間見られて、なかなか楽しい「道中」でした

18,560歩

R15「滝の橋」の信号を渡り、滝の川東岸を下流に向かって

歩いて行くと、住宅地の外れにポツンと・・

「神奈川台場跡碑」

説明板によると;

幕末、幕命により勝海舟が設計、伊予松山藩が工事に当たりました。

工事は1859(安政6)年~1860(万延元)年にわたり、総工費は約7万両。

当時は海へ扇形に突き出す形で、14門の大砲が備えられていました。

1899(明治32)年に廃止されたのち、大正時代頃から周辺の埋め立てが

進んで住宅街となり、現在 ほとんどその面影は残っていません。

台場跡から戻り、再びR15 を横断して滝の橋周辺へ。

この辺りは神奈川宿の中心部だったようで、この橋の江戸側に

神奈川本陣、反対側に青木本陣が置かれていたそうです。

川岸に、本陣跡の説明板が立てられてありました。

滝の川から西へ路地を入っていくと、

「開塔山 宗興寺」

曹洞宗のお寺です。

医者でもあったヘボン氏は、ここに診療所を開き近在の農民・漁民に

施療を行い、貧しい者からは代金を取らなかったそうです。が、診療所は

僅か5、6ヶ月で閉鎖されてしまいました。それは、外国人宣教師に多くの

日本人が接近するのを、幕府が恐れたためではないかといわれます。

宗興寺横の路地で、釣瓶式の井戸を見つけました。

「神奈川の大井戸」

東海道中の名井に数えられ、天気が良くなる前は水量が増す

ところから、「お天気井戸」と呼ばれ信仰の対象になっていました。

江戸初期には、神奈川御殿に宿泊される将軍の御茶ノ水に充てられ、

また、この地に滞在したヘボン氏らの外国人にも使用されたとか。

R15沿いの「幸ヶ谷小学校」を過ぎ、右手に入る

この道が嘗ての東海道の道筋だそうです。

ほどなく道の右側に、白い石の鳥居がありました。

石段を上って鬱蒼とした深い緑の中へ入っていくと、

「洲崎大神 (洲崎明神)」

説明板によると;

石橋山の合戦に破れ安房へ渡った源頼朝は、安房洲崎の

安房神社に再起を祈願しました。そして、1191(建久2)年に

安房神社の分霊を勧請、この神社を建立したと伝わります。

祭神: 天太玉命

天比理刀売命

何度か火災に遭い、現在の社殿は1956(昭和31)年に再建されたもの。

6月初めに行われる神事「お浜下り」では、たくさんの提灯に彩られるとか。

更に進むと、右手に

「真色山 甚行寺」

浄土真宗のお寺。

説明板によると;

1656(明暦2)年 第1世意円上人が本山 専修寺の尭秀上人を招いて草創。

開港当時には、フランス公使館として使われました。

「洲崎山 普門寺」

真言宗のお寺。

説明板によると;

もと洲崎大神の別当寺で、開港当時 イギリス士官の宿舎に充てられました。

商店街を抜けて、「青木橋」といういう大きな交叉点に出ました。

京急線「神奈川」駅があり、橋下を京急線とJR線が走っています。

広い車道の信号を渡った先に、今歩いてきた街道筋と同じ角度で

続いている道があります。旧東海道が鉄道と道路で分断されたのですね。

その道へ向かう前に、まずは目の前の高台にあるお寺へ。

石段を上ると山門があり、その前に

「岩瀬肥後守忠震(ただなり)碑」

岩瀬肥後守は幕末期 開港を強く推進した外交担当官で、当時

結ばれた外国との殆どの条約締結に、交渉役として携わりました。

「青木山 本覚寺」

曹洞宗のお寺です。

説明板によると;

鎌倉時代に臨済宗開祖 栄西により草創。その後荒廃しましたが

1532(天文元)年 陽広和尚により再興、曹洞宗に改宗されました。

アメリカのハリス公使自らの決定により、開港後3日目から約5年間

アメリカ領事館として使用されたお寺です。日本で初めて星条旗が

掲げられ、山門は白ペンキで塗られて日本人は立入禁止となりました。

本覚寺前のかなり急な坂を、ついでにちょっと上ってみました。

坂の途中のお寺は、「瑠璃光山 三宝寺」

市街を見下ろす浄土宗のお寺です。

更に上っていくと、見晴らしのいい公園がありました。

「高島山公園」

ひと気のない公園の片隅に、2基の石碑。

「望欣台の碑」 「弁玉歌碑」

「望欣台の碑」は、横浜の都市形成に多大な貢献をした高島嘉右衛門の顕彰碑。

「弁玉歌碑」は、三宝寺の住職で幕末~明治初期に活躍した歌人弁玉の顕彰碑。

高台の景観と涼風を暫し楽しんだあとは、坂を下って

先程確認した旧東海道の道筋に入って行くことにしましょう。

(続)

京急線「仲木戸」駅前にやってきました。

タイルの道を見つけて、コンビニの角を入って行くと

右手に、いかにも由緒ありげな豪壮な門構えのお寺。

門が閉まっているので塀に沿って右側へ廻ると、横の入口が

広く開いていました。ちょっと失礼して入ってみようかな・・

一歩足を踏み入れた途端、ピンポンピンポンと来訪者(侵入者)を

告げるチャイムが鳴り響いて・・もー、びっくり~!

庫裏の方から顔を出された女性に、会釈して身振りで「写真を・・」と

お願いしたら、笑顔で頷いて入っていかれました。 ほッ・・

「神鏡山 金蔵院」

真言宗のお寺。

門前の説明板によると;

平安末期に 京都醍醐寺三宝院の開祖勝覚僧正により創建された

古刹で、江戸時代には徳川家康より十石の朱印地を許されました。

道を挟んで、向かい側にも神社がありました。

「熊野神社」

紀伊の熊野権現を祀る、神奈川郷の総鎮守。

祭神:国常立尊(くにとこたちのみこと)

伊邪那岐尊(いざなぎのみこと)

伊邪那美尊(いざなみのみこと)

ほか

創建: 1087(寛治元)年

開祖:勝覚僧正(醍醐寺)

後三年の役のとき、源義家が参拝に訪れたと伝わります。

現在の社殿は1963(昭和38)年に再建されたもの。

境内の狛犬さんは、嘉永年間(1800年代)の作。

「飯島吉六」と、作者の名が書かれています。

大きくて躍動感のある、大変立派な狛犬さんでした。

社殿右奥に、ご神木の公孫樹

推定樹齢400年

大火や戦災からも再生したという逞しい古木です。

道の両側は、まだ若木ですが松並木になっています。

街道の雰囲気を出すために植えられたのかしら。

やがて左側、地区センターの前に「高札場」が現われました。

間口約5m、高さ3.5m、奥行1.5mの大きなもので、

当時の寸法で忠実に復元したと書かれています。

少し先を右に入ったところに

「正覚山 成仏寺」

浄土宗のお寺です。

説明板によると;

永仁年間(1293~1299年)の創建で、開港当初はオランダ領事館が

おかれました。その後 領事館が先述の長延寺に移転してからは

アメリカ人宣教師の宿舎として使われ、ヘボン式ローマ字で知られる

ヘボン氏や、聖書・賛美歌を邦訳したブラウン氏も住んでいました。

成仏寺から北へ、京急線の向こう側に浦島伝説のお寺。

「慶運寺」

別名「浦島寺」と呼ばれる、浄土宗のお寺です。

創建: 室町時代

開山: 音誉聖観

(芝増上寺 第三世)

説明板によると;

開港当初、初代フランス領事館が置かれました。

諸堂は戦災で焼失、現在のご本堂は戦後に再建されたもの。

神奈川の浦島伝説は、浦島ヶ丘にあった「観福寿寺」の縁起書に由来

するものでしたが、1868(慶應4)年大火で焼失。さらに1873(明治6)年に

廃寺となりました。その後 慶運寺が観福寿寺を併合した際、浦島太郎が

竜宮から持ち帰ったと伝わる本尊 浦島観世音菩薩が慶運寺に移された

ことで浦島伝説を引き継ぎ、「浦島寺」と呼ばれるようになりました。

本来 浦島伝説は丹後半島に端を発し、全国に広まったそうですね。

神奈川に伝わる浦島伝説によれば;

浦島太郎の父 浦島太夫は相州三浦の人。 息子の太郎は20歳の頃

助けた亀に連れられて竜宮へ渡り、3年後に玉手箱と観音像を持って

故郷へ戻ったのですが、父母は既に300年前に亡くなっていました。

太郎は落胆、神奈川の浜から再び亀に乗り竜宮へ戻って行ったとか。

また異説には、太郎はこの地で亡くなり、彼が結んだ庵がのちに

「帰国山浦島院観福寿寺」となったといいます。 が、観福寿寺が

大火で焼失した際に縁起書も失われてしまったとか。 今でも

この辺りには「浦島」や「亀」のつく地名が残っているようです。

「観音堂」

(説明板より)

浦島伝説のお寺から、更に西へ歩いて行くと

嘗て権現山の滝の水が川になったと伝わる川があります。

「滝の川」

車の往来が激しいR15の「滝の橋」。 上を高速道路が走っています。

この川の下流に史跡があるらしいので、R15を渡って行ってみましょう。

(続)

立秋を過ぎて、

ツクツクボウシの鳴き声も聞かれるようになりましたね。

朝晩の風に、季節が僅かずつ移っていくのを感じます。

さて、旧東海道の道筋をたどって

前回は京急線「生麦」駅が終点でしたが、今回はそこから

3駅西へ下った「神奈川新町」駅からのスタートです。

では、出発~!

まず、駅のホームから見える「神奈川通東公園」へ。

公園から、駅のホームと赤いボディの京急電車が見えています。

どこにでもあるような普通の公園ですが、説明板によると;

ここは1631(寛永8)~1965(昭和40)年、浄土真宗の長延寺があった

場所で、横浜開港の頃はオランダ領事館として使われていました。

公園の片隅に、2基の碑がありました。

右の碑は、「安政二年 和蘭陀領事館 ○※△ж・・」?

この辺りが、旧神奈川宿の東の入口に当たるということです。

では、ここから京急線の線路とほぼ並行して西へと向かいましょう。

すぐ先、右手にあるガードをくぐると

「笠のぎ稲荷神社」

社伝によると;

天慶年間(938~947)に、勧福寿寺の僧が隣接する山腹に社殿を建立し

伏見稲荷の分霊を勧請したのが始まり。鎌倉時代 元寇の時には、執権

北条時宗から国家安泰の祈願を込めて銘刀と神鈴が奉納されました。

「のぎ」は「禾(のぎへん)」に「皇」と書く、珍しい名のお稲荷さん。

(文字変換できませんでした・・)

昔 旅人がこの社の前を通りかかると、不思議なことに被っていた笠が

脱げてしまうので、「笠脱(ぬぎ)稲荷」と呼ばれたのが始まりだそうです。

「笠」→「瘡」から、オデキ・ハレモノ・婦人病を治してくれるといわれます。

境内にある「板碑」は、横浜市有形文化財に指定されています。

高さ 約170cm、幅40cm 鎌倉末期~南北朝初期頃のものとか。

子宝・安産のご神木 相生のクスノキ

市の名木古木に指定されています。

神社をあとに、再びガードをくぐってそのまま真直ぐ行くと

R15に突き当たります。道路沿いに立派な構えのお寺。

「海岸山 良泉寺」

浄土真宗のお寺です。

説明板によると;

本願寺第8世 蓮如上人に帰依した蓮誉が旧街道沿いに創建。

第4代良念の時、江戸幕府から境内地を賜り現在地に移転しました。

開港当時 幕府から外国人宿舎にするよう命じられた住職が、屋根を

剥がし、修理中との口実でこれを断ったという逸話が残っています。

今回は、レンガ敷きの「神奈川宿歴史の道」があってとても歩きやすく

これを目印に辿っていけば‘迷い子’の心配もなく、さらに先々で

このような説明板が設置されており、わかりやすくて助かります~

さて、先程のレンガ道に戻って、更に西へ歩いて行きます。

やがて道の右側に、お寺と神社が並んでありました。元々同一境内地に

あったものが、明治の神仏分離令によって分かれたのだそうです。

「海運山 能満寺」

古義真言宗のお寺。

説明板によると;

1299(正安元)年 内海新四郎光善というこの地の漁師が海中から

拾い上げた仏像を祀るために建立したのが始まりと伝わります。

ご本尊は、木造虚空蔵菩薩坐像。

「神明宮」

能満寺と同じ年の勧請といわれますが、草創の詳細は不明とのこと。

ちょうど祭礼準備の最中のようだったので、邪魔にならないように

玉垣の外から、そっと写真だけ・・

神奈川小学校の傍らの壁面にタイルの絵図が嵌め込まれていました。

江戸後期に幕府の道中奉行所により作成された

「東海道分間延絵図」の神奈川宿部分だそうです。

神奈川宿は江戸・日本橋から数えて3番目の宿場。

「神奈川」という地名は古く、鎌倉幕府執権 北条時宗が発した

文書に記されているそうです。その由来にはさまざまな説があり、

その1つ 「江戸名所図会」上無(かみなし)川の項には;

「神奈川本宿の中の町と西の町の間を横切って流れる小溝で、

水が少ししか流れておらず水源が定かでないため上無川という。

「カミナシガワ」の「ミ」と「シ」を略して「カナガワ」となった」

という説が記されているということです。

上無川は、関東大震災後の復興計画により埋め立てられ

今では川の姿を見ることはできません。

( 以上、説明板より )

レンガ敷きの「神奈川宿歴史の道」は

まだまだ先へと続いているようです。

(続)

子供達には遅いけれど、

恋人達には まだ少し早い時間です

そろそろ暮れてきましたかね

PM 6:30

噴水に 照明が入ったものの・・

まだ中途半端な暮れ方で・・効果イマイチ

決められた時間に踊りだす音楽噴水

え、次回はPM 8:00? そんなに待てない・・

きれいなライトアップ噴水に心惹かれるけど

主婦に戻らなくちゃ ザンネン!

見えた!

涼しい夕風が吹いてきました

さあ、今日も‘夕焼け散歩’に出かけましょう!

昼間と夜の境目のグラデーション

刻々と変わる空の色、見ていて飽きないですね

だいぶ暮れてきましたよ

雲の流れの変化も、おもしろいナ☆

あ、今日は見えてる!

んー、あのビル ちょっとどいてくれないかなぁ

今日は見られたので、まずまずの

4,408歩