横浜「日本大通り」のイチョウ並木

陽射しの加減で 多少色づきに差がありますね

15,264歩

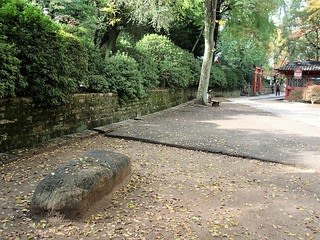

「名越切通し」

13世紀半ばごろ整備され、平時には輸送路 有事には軍事的防衛路として

鎌倉と三浦を結ぶ要路で、「鎌倉七口」の1つに数えられています。

名越(なごえ)切通しには大小3か所の狭い掘割が設けられており、

幕府最大のライバルである三浦一族の侵入に備えるため

切通しの中でも、殊に厳重に造られたといわれます。

道の真ん中に大石が2つ。

易々とは通れないように置かれています。

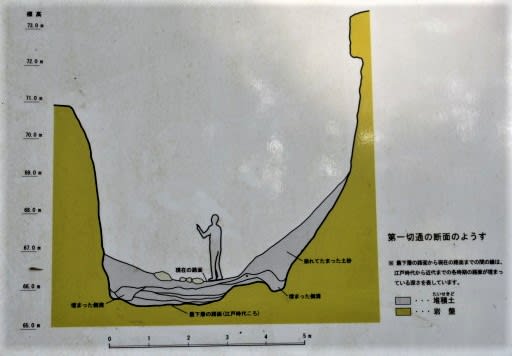

切通しの特徴がよく残っているとされる第一切通しは、

最狭部で道幅約90cm、崖の高さ約10m

通り抜けて振り返ると 崖の上から見下ろすと

こんな所から射掛けられたら、下を通る敵は堪りませんよね。

しかしながら 発掘調査を行ったところ、現在の路面の下に複数の道路が

重なって発見され、最も古いものは 江戸期後半以降に使われたもので

道幅も現在よりも広く 側溝もあるしっかりした道だったとのことです。

(説明板より)

つまり 現在の切通しは、江戸時代以降の新しいものなのです。

切通しの道筋や構造も、時代の変遷とともに変わってきたのですね。

日蔭には、まだ雪が・・・

山道を歩いて、漸く「大町口」に出てきました~

正面の青い大屋根は、鎌倉・材木座の「長勝寺」でしょうか。

条件が良ければ 此処から富士山が見えるのだけど、今日は・・

お天気も良く ‘不冷不熱’のお散歩日和で

気持ちよく歩けました

25,430歩

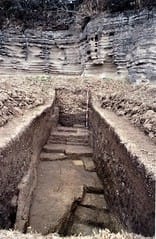

期間限定で現在公開しているという遺構を、今回初めて訪ねました。

「まんだら堂やぐら群」

「やぐら」とは崖に四角い横穴を掘って納骨し 死者を供養した場所で、此処には

2m四方のやぐらが150穴以上並び、13世紀後半~16世紀頃のものといわれます。

発掘調査によって、見つかったものもあります。

現在は埋め戻されて見られませんが、パネル展示で。

やぐらの前で発見された火葬跡

岩盤を長方形に穿っています。

石敷遺構の脇で発見された頭骨

斬首された女性のものといわれます。

やぐら前の平場が処刑場として使われたのでは と考えられています。

当初は僧侶や武士、後には経済力のある商工業者なども対象だったようですが

明確な史料がなく、具体的な全貌については まだ解明されていないとのことです。

「どんな所だろうな~」とは思いながら、その名前から暗くて寂しい所を

想像して訪ねるのを敬遠していましたが、思ったより広々していて

周囲の木々が鮮やかに色づいていたせいか、明るくてホッとしました

(今秋の公開期間は、12月12日までの土・日・月・祝日だそうです。)

(続)

緑蔭の山道を歩きながら、中世の歴史遺構を訪ねました。

JR「逗子」駅から、横須賀線を跨いで、

北西方向へ20分ほど歩くと

「猿畠(えんばく)山 法性(ほっしょう)寺」

山門の扁額に白猿

1321(元亨元)年頃 日蓮の弟子 日朗・朝慶によって創建された 日蓮宗のお寺です。

宗祖 日蓮が「立正安国論」を時の執権 北条時頼に上呈したことへの反発から

鎌倉・松葉ヶ谷の草庵が焼き討ち(松葉ヶ谷の法難)に遭い、此処へ逃れてきた

日蓮が 3匹の白猿に助けられたという伝説が伝えられています。

奥之院(祖師堂)

当寺の寺領全域が東京池上「長栄山本門寺」と

鎌倉「長興山妙本寺」の奥之院となっています。

堂横に、

日蓮が隠れたという石窟 日朗の遺骨を納めた廟堂

「法性寺」の裏山に、鎌倉時代の遺構があります。

「お猿畠の大切岸」

長さ800m以上、高さ3~10mに及ぶ切り立った崖が連なっています。

従来、鎌倉幕府が三浦一族の攻撃に備えて築いた防衛遺構とされてきましたが

のちの発掘調査によって 石切り場の跡が発見され、14~15世紀頃 鎌倉では

建物基礎や護岸・井戸枠などに 周辺地域から切り出された石が盛んに使われた

こともあって、当時の大規模な石切り場であったと考えられています。

(説明板より)

大切岸前の石切り場跡(地下2m)

切岸の上から、逗子市街が見えます。

山道を、「名越切通し」の方へ向かって行きます。

途中に 小さな石廟が2基。

内部には、火葬骨を納めた壺が入っていたそうです。

逗子市指定石造建造物

(続)

初雪だ!

昨夜の天気予報で、「関東は平野でも雪」と。

でも、ウチの方じゃ雨だわ きっと。

で、今朝

やっぱり雨でした~

そう、この辺りは 雪なんて年に幾度もないから。

ところが、お昼近くなって 何気なく窓の外を見たら・・

何と!

車が、うっすら雪化粧( ^ω^)・・・

初雪だ~

でも、あっという間にすっかり融けてしまったけど・・・

きょうは、ホントに寒い一日でした。

今夜は コレだね!

いろいろな木々の紅葉や黄葉が綺麗で

今日はどの辺りを歩いてみようかな~なんて、毎日楽しみ☆

川べりの並木のナンキンハゼが、綺麗に色づきました。

よーく見ると、白い実がいっぱい!

日蔭の木は まだ青々としているけど、たくさん実を付けていますね。

右の穂のようなものは・・花かな?

15,609歩

散歩の道すがら サザンカがたくさん咲いていたので・・

「沼の池遊水池」

大雨に備えた雨水調整池のようです。

池の周りは整備され、公園のようになっていて

鯉が泳いでいます。夏にはトンボも見られるとか。

池を巡って ぐるりと一回りできるようになっているので、

鳥の声を聴きながら、サザンカの花の中を

今まで何度か通りがかったけど、いつもあまり人けがなくて草木が

鬱蒼としているので、入って行ったことはありませんでしたが・・

ひと休みできるベンチなんかも ちゃんとありました。

季節には、アジサイもたくさん咲くようです。

11,180歩

「大崎公園」から 小坪まで下りて来ました。

「小坪漁港」

小坪湾に面した 市内唯一の漁港。

沖に広がる遠浅の漁場で、主に引網によるシラス漁や刺網漁・

船からモリなどで魚を突く覗突漁などを行っています。

新鮮な魚介や美味しい料理を求めて、地元だけでなく

遠くからもお客さんがやって来る 人気のお店も。

「逗子マリーナ」

相模湾に沿ってヨットハーバー・マンション・レストランなどが

ある複合施設で、よくTVドラマやCM撮影の舞台になったりします。

敷地内にある「飯島公園」に、6基めのマイルストーン☆

テーマは「海」だそうです。

小坪海岸は昔から風光明媚な地として知られ、鎌倉時代には 源頼朝など

多くの武士たちが 遊興や静養に度々訪れていたようです。2代将軍 源頼家も

「笠懸」を楽しんだといわれ、現在も毎年11月 に笠懸行事が行われるとか。

像の背後は もう鎌倉の海。

そろそろ日も傾いてきたので、今回の逗子ぶらり散歩はここまでとしましょう。

21,778歩

「披露山公園」から 案内標識に従って下り、幅の広い道の両側に

見るからにリッチ感漂う家が建ち並ぶ庭園住宅を抜けて行きます。

その先に、公園入口の小さな案内板。

スロープを上っていくと

「大崎公園」

面積:約2.1ha

岬の突端にある眺めの良い公園で、「披露山公園」とともに

此処も「関東富士見百景」「かながわの公園50選」に選定されています。

眺望は「披露山公園」とあまり変わりませんが 「逗子マリーナ」がグッと近くに見えます。

園内のあずまやの近くに、ウ・サ・ギ

「泉 鏡花文学碑」

「 秋の雲 尾上のすゝき 見ゆるなり 」 鏡花

泉 鏡花は 1906(明治39)年より3年間逗子に住み、発表した作品の中で

当地のさまざまな場所を紹介しています。「岩殿寺」でもご紹介しましたね。

逗子の地を愛していたのね~

母親から「自分の干支から7番目の動物の物を集めると 幸運に恵まれる」と

硝子のウサギを贈られたのをきっかけに、ウサギを好んだといわれています。

☆ ☆

海を眺めてひと息入れたら、小坪の方へ下って行きましょう。

(続)

朝起きて  だと、

だと、

暖かな陽射しの下を のんびり歩いてみたくなりますね☆

久しぶりに、逗子の公園をぶら~りとしてみました。

「披露山公園」

披露山は 逗子市の西側にある標高100mほどの台地。

第二次世界大戦時には、海軍の高射砲陣地が築かれていたそうです。

戦後 残っていた砲座を展望台・円形花壇・サル舎に改修、監視所跡に

レストハウス等が設置され、1958(昭和33)年 公園として開園しました。

面積:5.8ha

「関東富士見百景」「かながわの公園50選」に選定されています。

相模湾を見下ろし 条件が良ければ伊豆大島や富士山も望め、眺望は抜群!

遠くに江の島、手前の高い建物は「逗子マリーナ」でしょうか。

東側は、逗子湾

先日訪ねた葉山港の長い防波堤も見えますね。

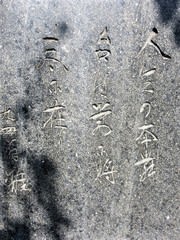

公園駐車場に 石碑が1基。

「尾崎行雄記念碑」

「 人生の本舞台は 将来に在り 」

「 現在なしていることは、すべて将来に備えてのことである」という意味だそう。

尾崎行雄氏

(1858-1954)

(説明板より)

明治~昭和期 約60年にわたる政治家。

議会制民主主義の確立に尽力し、「憲政の神様」

「議会政治の父」と称され、終生を逗子で過ごした。

☆ ☆

「披露」の由来は、鎌倉時代に将軍に献上する品物を披露した

場所とも、また柳営の披露衆の住まいがあった場所ともいわれます。

(続)

東京メトロ「東大前」駅を上って ものの数分のところにある神社です。

「根津神社」

説明板によれば;

創建は日本武尊と伝わります。此処は第5代将軍 徳川綱吉公の兄 綱重公の別邸跡で、

のちに第6代将軍となる家宣公誕生の地。家宣公が世継ぎに定まると、1706(宝永3)年

綱吉公が現在の社殿を奉建し、千駄木にあった当社をこの地に遷座しました。

本殿・幣殿・拝殿・唐門・西門・透塀・楼門という権現造り神社建築の

様式がすべて現存しており、国の重要文化財に指定されています。

境内に入ると まず「楼門」

左右の随身像

右側の像は、水戸光圀公がモデルだと言われています。

なかなかイケメン!

その先に「唐門」

両妻に唐破風を備えた美しい門です。

唐門の左右から、美しい「透塀」が社殿を囲んでいます。

総延長 200m

透塀の中に「拝殿」

祭神:須佐之男命・大山咋命・誉田別命

相殿:大国主命・菅原道真公

拝殿奥に本殿、拝殿と本殿を繋ぐ幣殿が一宇に続く 総漆塗りの

華麗な権現造り建築で、江戸の神社建築としては 最大の規模。

拝殿前に 一対の青銅燈籠

「 伊賀国主従四位下侍従 藤原姓藤原和泉守高敏 」

「 鋳物御大工 椎名伊豫重体 」

境内を時計回りに、ぐるりと巡ってみました。

文豪憩いの石

森鴎外や夏目漱石らが、座って想を練ったであろうと。

森鴎外奉納の石

(この画像は神社HPから拝借しました)

裏側に「陸軍医監 森林太郎(森鴎外の本名)」の銘。

もとは日露戦争戦利砲弾を飾る台座で、現在は水飲み場。

「家宣公胞衣(えな)塚」

区指定民俗文化財

胞衣は、胎児を包んでいた膜と胎盤。昔はこれを大切に土中に埋める

習慣があり、さらに上層階級では 塚を築くことが行われていました。

社務所近くには、家宣公産湯の井戸もあるそうです。(非公開)

庚申塔

江戸時代 各所に建てられたものが集められているのでしょうか。

6基のうち、最も古いものは「寛永九年」とあります。

「塞大神」碑

「塞大神」は 邪霊の侵入を防ぎ、道行く人を災難から守る

道祖神と同様の神さま。この碑は もと駒込追分にあったもの。

追分は 旧中山道と若槻街道(旧日光将軍御成道)の分岐点で、日本橋から

一里を示す一里塚がありましたが 火災で失われてしまい、その跡地に

1873(明治6)年に建立されたもので、その後此処へ移転しました。

立派な境内社があります。

「駒込稲荷神社」

祭神:伊弉諾命・伊弉冉命・倉稲魂命・

級長津彦命・級長津辺命

もともと綱重公の邸内に祀られていました。

社前に、たくさんの狐さんがいます。

「乙女稲荷神社」

祭神:倉稲魂命

左右に 奉納鳥居の長い列☆

毎年春の「文京つつじ祭り」では、3,000株といわれる色鮮やかな

ツツジを見に訪れる人で大賑わいの神社ですが、この季節にも

次々と、参拝に訪れる人々の姿は 跡を絶たないようです。

16,313歩

木々が美しく色づいてきましたね~

詩ごころに乏しい‘猫’も、ふと亡くした友を思い出して

少し感傷的になったりして・・(柄じゃない?)

通りがかった大学構内の樹木も、黄葉が始まっています。

ちょっと覗いていきましょう

「 落葉せる 大き欅の幹のまへを 二人通りぬ 物言ひながら 」 久保田 万太郎

バラも まだたくさん咲いていて、十分楽しめました

カナリー(独)

ブラックバカラ(仏) 黒真珠(日)

レオネ ラメッシュ(米)

日本のノイバラとロサ キネンシス・ミニマを交配したポリアンサ系。

香りはあまり無いけれど、小輪の花を多数つけ開花期も長く強健な品種。

ダブル デライト(米)

春芳(日) 月光(日)

讃歌(日)

暖かかったり寒かったり変わりやすい気候に、バラも驚いているかな・・

「菊花大会」ガイドツアーの説明より;

菊は、奈良末期~平安初期に中国から導入されたと言われています。

江戸時代に大衆に栽培が広まり、品種改良・栽培技術の向上など

現在の菊栽培の基礎が出来上がりました。

★系統・花型のいろいろ

「厚物(あつもの)」

四方から多数の花弁が盛り上がった球状のもの。

「厚走り(あつばしり)」

厚物の下部から長い花弁が勢いよく走りだしたもの。

「管物(くだもの)」

管状の短い花弁が放射状に花芯を包み、長い花弁が垂れたもの。

花弁の太さによって、太管(ふとくだ)・間管(あいくだ)・細管・糸管。

ほかに、紙の台で花弁を支えて船底型に咲かせる「一文字」という花型も。

古典菊

古くから育成されてきた伝統的な品種。

嵯峨菊・肥後菊・伊勢菊は「古典三菊」と呼ばれます。

肥後菊 伊勢菊

ほかにも、美濃菊・奥州菊などがあります。

そのほか 上部で小枝(スプレー)が分かれ中輪の花が咲く「スプレー菊」や、

ポンポン状の「丁子咲き」の小菊など、菊の種類は 多種多様で豊富。

★仕立て方のいろいろ

「懸崖」

前年の夏に挿し芽した苗を誘引、摘芯を繰り返して育てます。

一度開花した株は仕立て直すことをせず、毎年苗から形作ります。

前垂型

静岡型

「盆養七本立」

「盆養」とは 鉢植えのこと。

七本立は1本の苗を2度摘芯して7本の枝を伸ばし、中央の花を高く外側の花を

低くなるように仕立てるもの。 高く伸び過ぎないように 茎に楊枝を刺して

ストレスを与えるなど、バランス良く育てるためには 高い技術を要します。

天・地・人と、少しずつずらした高さに育てる「三本立」もあります。

「福助」

鉢の下端~花頂が45cm以下になるよう、1本で仕立てます。

福助人形に見立てたネーミング。

「三本立だるま」

花首の下が60cm以下になるよう、3本で仕立てます。

「ドーム型」

「ざる菊」「クッションマム」などとも呼ばれます。専用の小菊品種を

用い、こんもりと茂った株に数えきれないほどの花を咲かせます。

お勉強になりました!

ただ「綺麗~」と眺めるのもいいけど、今度 菊花展に行ったら

こうしたことも意識して鑑賞してみようかな。

楽しかったデス

今日は ポカポカの小春日和でしたね。

上着が邪魔になるくらい・・

こんな日は、花や木に囲まれてのんびりしたい! と

思って、‘猫’お気に入りの場所「大船植物園」へ

この週末の2日間「フラワーフェスティバルおおふな」というイベントが

開かれていて、苗や鉢物の販売・様々な体験教室・フリマ・花の種配布 etc.の

テントがたくさん並び、思い思いに植物と触れ合う人たちで 大変な賑わいです。

そんな中、秋の終わりを感じながら 園内をぶら~り☆

ハナミズキ(花水木)

キジュ(喜樹)

オオギリ科

別名:カンレンボク(旱蓮木)

一見 花のような果実が、木全体に生っています。

丸いポンポン状の白い花もカワイイんです。

ロウヤガキ(老鴉柿)

中国南部原産で雌雄異株。

観賞用の渋柿です。

高嶺ルビー(赤ソバ)

ヒマラヤ原産

近年 人気急上昇ですね。 ‘猫’も十余年前に 信州・伊那で、目を見張るばかりの

一面真紅のソバ畑を初めて見たときの驚きと感動の記憶が、今も鮮烈に残っています。

皇帝ダリア

キク科

背の高い茎の先端に咲くというイメージがありましたが、

ここでは 精々大人の目の高さほどの所で咲いています。

サッフォー(西洋シャクナゲ)

白い花弁に濃紫色の斑点が ‘オトナ’の雰囲気。

春と秋の年2回咲く珍しい品種だそうです。

イチョウもかなり色づいてきました。

園内で、23日まで県の「菊花大会」が催されていて、詳しい説明が聞ける

ガイドツアーがあるそうなので、参加して鑑賞のツボをお勉強しようかな☆

(続)