(前回の続き)

名残惜しいけれど 富士山と別れて・・

三戸(みと)の集落に 入って行きます

小路の突き当たりにある 塚山の足元に

小さな円柱と 標示板

円柱には「承久忠臣三戸友純主従墳墓招魂碑道 三戸公園」

標示板には「三戸友澄のお墓」と あります

標示板の矢印に従い 右側の民家横の 細~い坂を上り

左手の石段を 上がって行くと 小さな平場に 立派な石碑

「三戸友純招魂碑」

石碑は 大正時代に建立されたもので 「三戸友澄招魂碑」の文字は

三浦氏の子孫に当たる子爵 三浦基次氏の筆 裏面には 承久の乱に

朝廷側で出陣 戦死した 友澄主従を 故郷に葬ったことが 記されて

いる と いうことですが ちょっと 判読は困難・・・

三戸十郎友澄は 鎌倉時代の武将 三浦義澄の10男で 居住地から「三戸」姓を

名乗った 三浦一族のひとり 1221(承久3)年の「承久の乱」で

後鳥羽上皇側について 出陣し 討死した と 伝わります

石碑の後ろの 樹下に

小ぶりの五輪塔や それとおぼしき 石が幾つか

どれが 誰方のものなのか・・

崩れたままに なっている状態から 今は 此処を

訪れる人は そう多く ないのでしょう

敗者たちの首級を 家人らが 故郷へ持ち帰って ひっそりと

葬ったのでしょうか 当時の 彼らの祈りは 長い時間の

流れのうちに 次第に埋もれてきたのかも しれません

そんな思いに かられながら 取り敢えず 合掌

今日も 絵に描いたような 晴天

京急「三崎口」駅から 広大な大根畑を横目に 歩いて行くと

正面に・・おぉ、冠雪の富士山!

いつ見ても 惚れ惚れ 見とれてしまう

集落を 抜けて行くと

海岸に出ます

再び ドド~ンと

手前の大きな石は 江戸城築城のために 運ばれた石 と いわれ

地元の人は 「サンコロ石」とか 「天神丸」と 呼んでいるとか

遠く 江の島も 見えていますね

↓

晴天が続いて 空気が 乾燥してきましたね

冬の訪れを 感じます

今日は 風が強くて あまり 外出には向かないけど・・

折角 いいお天気なので ちょっと 海まで

冬色の海ですね

こんな植物に 出会いました☆

海岸の石垣に 張り付くように 伸びていて

大きさも形も イチジクに似た実が 沢山 生っています

これ 何?

グーグルレンズで 見てみると 「フィカス プミラ」?

和名:オオイタビ(クワ科)

房総半島から西の 海岸沿いに 自生している 常緑蔓性植物

オオイタビの名は イタビカズラに似て 大型であることからで

イチジクのような果実は 熟すと 黒紫色になり 食べられるそう

海辺の遊歩道を 少し 歩いてみたけれど・・

うかうかしてると 強い風に 体が 飛ばされそう(!)なので

今日のお散歩は ここまで

昨年は 12月に入ってから 見に行ったため 終盤に近い黄葉が

少し 残念だったので 今年こそは と 満を持して

葉山 「南郷上ノ山公園」

三浦半島屈指 との 評判どおり 上も下も 見事な 黄金色

堪能しました~

小春日和

ぼかぼかと暖かい お散歩日和で☆

学校の傍の イチョウが 色づいてきました

行きつ戻りつ 冬の気配が 少しずつ確実に

「 木蔭まで 小春日和に 包まれて 」 稲畑 汀子

南極観測船 砕氷艦「しらせ」が 停泊していました

準備万端 整えた「しらせ」が 明11月20日に

第66次 南極地域観測のため 横須賀を 出航します

途中 オーストラリア フリーマントルへの 寄港を経て

昭和基地接岸は 2025年 1月2日 帰国は 2025年 4月22日の予定とか

過酷な気候のなか 大変な 任務・作業が 待っていることでしょう

どうか 事故無く 成果を挙げられ ご無事で 帰還されますように!

行ってらっしゃーい

帰り際に バラ園を 覗いてみました☆

もう 終わってしまったかな~と 思いながら 行ってみると

思いのほか 元気なバラが たくさん 咲いていて

ジャスト ジョイ(英)

巨大輪で とても 良い香り

殿堂入りの バラです

ゴスペル(独) ミラベラ(米)

レディ X(仏) ダブルデライト(米)

ホワイト マスターピース(米)

微かに 緑色を帯びた白色が 優雅です

レモンフィズ(独) コティヨン(米)

真珠貝(日) 宴(日)

夢(日)

名前にふさわしく とても 良い香り☆

ヨハネ パウロ 2世(米) コンラート ヘンケル(独)

カナリー(独) たそがれ(日)

イブ ピアッチェ(仏)

珍しい シャクヤク咲き 芳香種

ローズヒップが 沢山 できていました

今年の バラ巡りは 此処で 多分 お終いでしょう

思いがけず 最後に こんなに沢山の 綺麗なバラを見られて

とても 楽しい 一日に なりました

「フラワーセンター」の 広い園内を 歩いていると

其処此処で 果実の生っている 木に 出会います☆

カンレンボク(旱蓮木)

オオギリ科

原産:中国南部

秋に 小型バナナのような形の実が 枝いっぱいに 生ります

果実に 種子が 沢山できるところから 子孫繁栄の めでたい木とされます

別名:キジュ(喜樹)

7~8月頃に ポンポン状の 白い花が 咲きます

イチゴノキ

ツツジ科

原産:地中海沿岸

氷河期の遺存植物 と 考えられています

果実は 酸味があり 食べられるそうです

コマユミ(小檀)

ニシキギ科

日本・朝鮮半島・中国 などに分布

ニシキギ(錦木)の一品種ですが 枝は 全然 似ていませんね

ハウスの中でも いろいろな実が 生っています

アコウ(赤榕,)

クワ科

西日本・台湾・中国南部の 海岸沿いに分布

幹や枝に いきなり 小さなイチジク(無花果)の

ような実が ポコポコと 生っています!

ピンポンの木

アオギリ科

原産:中国南部

変わった名前は 中国語の「苹婆・頻婆」が

その由来といわれ 「卓球」とは 関係無いようです

下垂した花序に咲く 白い花は 花弁が退化し

鐘形状の 深く 5裂した萼片が とても 個性的な形

エバーフレッシュ

マメ科

原産:ボリビア

果実は 鮮やかな赤色の 豆果で 種子の 一つ一つが くびれ

熟すと 莢がよじれて 黒い種子が 表れます

別名:アカサヤネムノキ(赤莢合歓木)

花は クリームイエローで 丸く ふわふわ☆

バナナ(香蕉)

バショウ科

バナナは 実が生ると その株は 枯れてしまうそうですね

熱帯域では 果実だけでなく 葉は 食材を包んで 蒸焼きにするのに

用いたり 茎(偽茎)から 繊維を採ったり 根を 解熱剤にしたり と

生活の中で 様々に利用される 欠かせない植物です

「フラワーセンター」で 秋の香りを 楽しみました

観賞する人たちの 少ない時をねらって

懸崖

断崖に咲く菊を 表現しているそう

花の滝みたい☆

厚物

厚走り

“嵯峨の旅”

外側の花弁が 外へ 流れて咲くものが ‘厚走り‘

管物

管の 比較的太いものから 極細のものまで

また 彩りも いろいろ

一文字

菊の紋章に 似ていることから 御紋章菊とも

丁子菊

中心の筒状花が 発達して 丸く盛り上がって 咲きます

スプレー菊

花が スプレー状(小枝状)に 揃い咲き

伊勢菊 嵯峨菊

“友白髪” “嵯峨の香”

ドーム型

小菊を 中央が盛り上がった 半球状に仕立てる 玉作り

「 秋の菊 にほふかぎりは かざしてん 花よりさきと 知らぬわが身を 」

紀 貫之(古今和歌集)

随分 ご無沙汰の「大船フラワーセンター」です

さて

今日は どんな植物に 出会えるかな?

夏の花 千日紅が 花盛り☆

タイワンツバキ(台湾椿)

ツバキ科

台湾・中国・ベトナムに生育

花期:10~2月頃

サザンカ(山茶花)が 咲き始めています

ツワブキの 群生

コスモスも まだまだ 元気そう☆

菊花展が 開かれているようですね 行ってみましょう!

‘猫’の 散歩道の 両側の並木が 見事に 色づいています☆

モミジバフウ(紅葉葉楓)

カエデ科

山は まだ 青々としていますが

落ち葉を踏む カサカサという音も 耳に快く

晩秋の思いを 一層 かきたてます

「 天広く 地ひろく 秋も ゆく秋ぞ 」 小林 一茶

短い秋が 終わろうとしています

まだ いくらも 歩いていないのにぃ・・

今日は バラをたずねて ハマ散歩☆

「アメリカ山公園」

はまみらい(日)

2009年の 横浜港開港150周年を記念して 作出されました

ヨハン シュトラウス(仏)

“美しく 青きドナウ”で 知られる “ ワルツ王”に 因むバラ

「港の見える丘公園」

パット オースチン(英)

作出者の妻に 因んで名づけられたとか

うらら(日)

濃いピンク色が 華やかで カワイイ

プリンセス アイコ(日)

愛子内親王に捧げられた 優雅で 美しいバラ

黒真珠(日)

ビロードのような 光沢のある花弁が 美しい

黄昏

短い秋の 一日を バラをたずねて 短い散策でした

「八景島」のバラ園に 行ってみました

今年の秋バラは そろそろ 終盤ですね

剪定作業が 始まっていました

まだ 残っているバラの 香りを 楽しみながら

ルイの涙(独)

ミスター リンカーン(米)

マイ ガーデン(仏)

アプリコット キャンディ(仏)

あおい(日)

紅葉した 柏葉あじさいの葉が 綺麗!

暫くぶりの 横須賀・津久井浜海岸は 折から

「ANA Wind surfing World cup 」横須賀・三浦大会が 開催中

30ヶ国 100人の選手が参加するとか

会場には 参加各国の国旗が はためいています

スタンバイ OK!

今回 行われる競技種目 「スラローム」は 水中翼をつけた ウィンドフォイルで

トップスピードが 時速 約65kmにも達する速さで 海面を 切り裂くように 疾走し

“洋上のF1”とも 称される 迫力あるレースを 設置された大型ビジョンで 楽しめます

ほかにも

偶々 立ち寄った人でも 楽しめる ビーチイベントとして

国内外のグルメ ブースや

ボードペイント アートの 展示なども あり

最終日は 11月12日(火)

京急「金沢八景」駅の 裏手にある「権現山公園」

嘗て その権現山の麓に 南北朝時代に開かれた「円通寺」 という

お寺があったそうですが 残念ながら 史料が無く 詳細は不明とか

1600(慶長5)年 徳川家康公が 江戸へ赴く途中 「円通寺」に 立ち寄った際

境内裏山からの 金沢八景の美観を 大層気に入り それを聞いた 二代秀忠公の

命で そこに 御殿建立の 準備をしていたところ 家康公が逝去したため 社殿を

建てて 東照大権現を祀ったことから この山は「権現山」と 呼ばれています

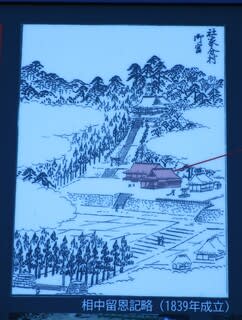

1839(天保10)年に 刊行された『相中留恩記略』には

その頃の様子として 複数の建造物が 描かれています

「客殿」と おぼしき建物も ありますね

今日は 現在 公園になっている 旧「円通寺」跡に 復元・展示

されている 茅葺屋根の「円通寺 客殿」を 見学しました

玄関を入ると 六畳の玄関座敷

その奥に 四畳の「窓座敷」

左手に 八畳の「奥座敷」

三つ葉葵紋の 釘隠し

客人を迎えるための 格式の高い建物で

あったことが うかがえます

縁側の長押

奥座敷の奥は 板敷の広間

寺人の控えや 対面の場として 使われた?

障子戸の向こうは 裏口になっていました

金沢八景権現山公園と 旧円通寺客殿は 横浜市の

「第11回 横浜・人・まち・デザイン賞」を 受賞しました