穏やかな の日が続いています。

の日が続いています。

隅田川河畔には、 を愛でるたくさんの人々☆

を愛でるたくさんの人々☆

隅田川の自然堤防沿いに桜が植えられたのは、寛文年間(1661-73)のこと。

当初は、将軍家の休息所「隅田川御殿」(現・東白鬚公園辺りから白鬚神社の

北側辺り)までだったようです。 第8代将軍 吉宗公が1717(享保2)年に

護岸強化と風流のため、現・言問通り辺りまで桜並木を伸ばしたといいます。

その後も村民による植桜が相次ぎ、見事な桜並木となって

花見の名所として江戸の人々の憩いの場となっていったのでした。

春の訪れとともに桜の下に繰り出し、花を愛でながら

心浮き立つのは、昔も今も変わりがないようですね。

「常夜燈」

総高 465cm

1871(明治4)年頃の建立で、宝珠には「牛嶋神社」の社紋、

基礎部分には「本所総鎮守」の文字が刻まれてあります。

常夜燈があるこの辺りは、嘗て「牛嶋神社」の境内地でした。 この付近には

嘗て「竹屋の渡し」が設けられており、常夜燈は墨堤の重要な目印だったため

神社が隅田公園整備によって移転した後も、こうして此処に残されました。

「桜橋」

今年からは、新たにスターが加わりましたね

「牛嶋神社」

一昨年訪れたときに、ご紹介しましたね。

今回は、「三輪鳥居」をばっちり撮ることができました~

「撫で牛」クンも☆

「隅田公園」の日本庭園でも、満開の桜と・・

桜越しの、スカイツリー☆

心ゆくまで  を堪能しました!

を堪能しました!

ごちそうサマ~~

14,933歩

‘晴れ女’の面目躍如 今回も晴れました~

久しぶりの箱根でーす☆

が・・

最近は平地ばかり歩いているので、大丈夫かなぁ?

まぁ、ゆるゆると行きましょうか。

まずは、箱根登山鉄道「箱根湯本」駅からバスで「畑宿」へ。

最初の目的地「飛龍の滝」をめざします。

いつもは「小涌谷」駅から出発し、浅間山・鷹巣山を経て畑宿へ

下りてくるのですが、今回は逆に上って行くことになります。

10:00 スタート

ゴロゴロした石の道や階段をどんどん上っていくと、

やがて、水音が聞こえてきました。

スタートから30分ほどで、「飛龍の滝」に到着

落差約20mを二段になって落ちる姿から、この名とか。

鎌倉時代には、修験者たちの修行の場だったといいます。

ひと息入れて、また上って行きます。

杉林の中を 延々続く階段、また階段・・・

こんなに階段が長かったっけ~?!

上る時と下る時では、随分感じ方が違うもんだナ・・

11:10 鷹巣山への分岐に到着

右の方へ15分ほど歩くと、標高 834mの「鷹巣山」山頂です。

天正年間(1573-91)には既に、鷹之巣城が築かれていたとの

記録があり、1590(天正18)年 豊臣秀吉の小田原攻めの折に

徳川家康は、この城に暫く滞在したと伝えられているそうです。

そろそろお昼近く、山頂は早めのランチタイムのハイカーでいっぱい!

私たちは暫時休憩だけで早々に分岐点に戻り、先へ進むことにしました。

バス道へ出て、「芦之湯」方面へ。

芦之湯は 鎌倉時代にはもう温泉が湧いていたといい、江戸時代には

太田蜀山人・松尾芭蕉・賀茂真淵など、多くの文人墨客が訪れたようです。

芦之湯温泉郷を過ぎて、「精進池」へ続く道に入って行きます。

精進池畔には、鎌倉時代 箱根越えのルート「湯坂道」が通っていました。

湯本→浅間山→鷹巣山→精進池畔→箱根権現(現・箱根神社)のルートで、

箱根権現を信奉した源頼朝が、伊豆・走湯山や三島大社とともに参詣する

二所詣(あるいは三所詣)の参詣道として利用した道です。 二所詣は

その後も歴代将軍へと引継がれ、次第に道が整備されていったのでした。

けれども 高地にある険しい峠道は、時には霧が立ち込め

火山性の荒涼とした‘この世の果て’のような風景だったようです。

そのような景観であったからか、鎌倉後期から室町前期にかけて

精進池畔には、たくさんの石仏・石塔が造立されました。

江戸時代 幕府によって東海道が整備されると、人の往来は移ってゆき

石仏・石塔群は物見遊山で立ち寄る観光地へと変わり、やがて時と

ともに、地震などによる倒壊や埋没・風化などで荒廃してゆきました。

平成4~9年 学術調査に基づいて整備工事が行われ、保存されるところとなりました。

磨崖仏 俗称「二十五菩薩」

西に 阿弥陀如来1体、地蔵菩薩21体、供養菩薩1体、東に 地蔵菩薩3体が彫られています。

1293(永仁元)年から造られ始めたもので、鎌倉時代には仏像を仰ぎ見る位置にあったようです。

五輪塔 俗称「曽我兄弟・虎御前の墓」

高さ約2.5mの五輪塔が3基。 刻銘から1295(永仁3)年の造立で

「地蔵講結縁衆」が現世利益を願って建立したものとされています。

宝篋印塔 俗称「多田満仲の墓」

高さ3.6mで、1296(永仁4)年の造立。

多田満仲(913-997)は、清和源氏の祖に当たる武将だそうです。

磨崖仏 俗称「応長地蔵」

大小2つの仏龕に像が彫られています。 1311(応長元)年造立。

この地域には身内の不幸の際、この地蔵の前で送り火を焚き池畔に花や線香を供え

霊を山へ送る「浜降り」の風習があったことから、「火焚地蔵」とも呼ばれるそうです。

宝篋印塔残欠 俗称「八百比丘尼の墓」

1350(観応元)年の造立。

八百比丘尼は、若狭国で800年も生きたという伝説の女性。

磨崖仏 俗称「六道地蔵」

1300(正安2)年の造立で、鎌倉時代を代表する磨崖仏といわれます。

蓮華座を除く高さが3.15mの浮彫で、国内最大級の磨崖地蔵菩薩坐像。

創建当時から地蔵像を覆う覆屋がありましたが、何度も焼失破損したようで

学術調査で室町時代後期とされる建築遺構が発見され、復元されました。

これら石仏・石塔と俗称との関連性は不明ですが、信仰の対象から

観光名所へと変わった頃から、俗称で呼ばれるようになったようです。

これら石仏・石塔の多くは国の重要文化財に指定され、

周辺一帯も、国の史跡に指定されているとのことです。

「精進池」

静かな池にも、春の訪れが感じられました。

12:30 無事に池畔の「保存整備記念館」にゴール~

館内で昼食・休憩し、「六道地蔵」バス停から帰路へ。

17,629歩

その名も美しい「花水橋」を渡り、R1を進んで行くと

「高来神社入口」交差点の右手に、鳥居に続く参道があります。

「高来(たかく)神社」

祭神:神皇産霊尊(かんみむすびのみこと)

天津彦穂邇々伎尊(あまつひこほのににぎのみこと)

応神天皇 神功皇后

中世の戦乱により記録が焼失して創祀の詳細は不明ですが、717(養老元)年

行基上人がこの地を訪れて、山頂に「高来寺」を創建したのに始まるともいわれ、

鎌倉時代には、源頼朝が政子の安産を祈願し神馬を奉納したと伝えられています。

江戸時代までは「高麗寺」に属し、明治元年の神仏分離で「高麗神社」となり

1897(明治30)年 「高来神社」と改称したようです。

「高来神社」に隣接するお寺は、

「慶覚院」

創建: 1613(慶長18)年

本尊: 千手観音菩薩像

「高麗寺」の末寺で、高麗寺が廃寺となった際に寺物が移されたとか。

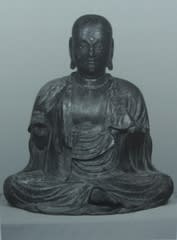

「木造 地蔵菩薩像」

もと高麗寺地蔵堂の本尊で、像高 145cm。

寄木造 玉眼嵌入 県指定重要文化財

面部内に1278(健治4)年造像時の墨書銘が残されており、

鎌倉後期における鎌倉仏師の制作と考えられています。

「木造 仁王像」2体

これも高麗寺の遺産で、江戸初期の制作といわれます。

町指定有形文化財で、現在は市郷土資料館に展示。

R1に戻って進んで行くと、両側には樹木に囲まれた

住宅が並んでいて、どこか旧街道の雰囲気☆

左手の住宅のすぐ前に

「化粧井戸」

鎌倉時代には、この「化粧坂」辺りが大磯の中心であったといわれます。

仇討で有名な曽我十郎の恋人 虎御前もこの近くに住み、この水で化粧をした

とか。 格子の蓋がしてあり、中を覗いてみましたがよく見えませんでした・・

道に面して草花が植えられ、所々に歴史のありそうな大木もあり

住民の方たちに愛され保護されているのを感じます。

「大磯八景 化粧坂之夜雨」碑

「雨の夜は 静けかりけり 化粧坂 松の雫の 音ばかりして 敬之」

大磯小学校第2代校長 朝倉敬之氏の筆とか。

明治の頃 各地で土地の名所を「〇〇八景」とすることが流行し、

ここ大磯でも、名所の八景を選んで絵葉書を出版したそうです。

1923(大正12)年には、各所にその記念碑が建立されました。

現在「小淘綾(こゆるぎ)の晴嵐」を除く、7基が残っているとか。

「高麗寺の晩鐘」 「花水橋の夕照」 「化粧坂の夜雨」 「唐ヶ原の落雁」

「鴫立沢の秋月」 「照ヶ崎の帰帆」 「富士山の暮雪」

JR東海道線の線路をくぐる「竹縄架道橋」を抜けると

旧街道の面影を一層色濃く残す松並木が続いています。

「大磯宿 江戸見附」跡

さて、ここからいよいよ「大磯宿」に入ります。

次回は、JR東海道線「大磯」駅からスタートすることにしましょう~☆

26,822歩

ちょっとバタバタしていて、なかなか更新できなくて・・ ・

・

さて、気を取り直してボチボチ参りますか。

「平塚宿」の続きを、お付き合いくださりマセ~

「平塚の塚緑地」のすぐ近くに、「要法寺」の墓地。 その中に・・

「お初の墓」

歌舞伎『加賀見山旧錦絵』の「鏡山お初」のモデルとなった

女性(名前は「たつ」)のお墓と伝えらえています。

「明和六年(1769)」の刻銘

たつ女は平塚宿の松田久兵衛という人の娘で、荻野山中藩の大久保長門守の

江戸屋敷で中臈 岡本みつ女に仕えていました。 ある時、みつ女が年寄 沢野から

侮辱を受け自害したため、主の自害した小脇差で仇を討ったと伝えられています。

傍らの立派な碑は、1935(昭和10)年に建立されたものだそうです。

墓地と背中合わせに、神社があります。

「春日神社」

特に説明板もなかったので、帰宅後に調べてみました。

Wikipediaによると;

創祀年代は不詳。もとは平塚山黒部宮と称し1191(建久2)年に

源頼朝が相模川の橋供養の祈願所と定め、翌 建久3年には

御台所 政子の安産祈願に神馬を奉納したといいます。

1843(天保4)年の狛犬さんは、江戸後期の特徴をよく残しているといいます。

神社なのに・・

「問屋場跡」まで戻り 街道を西へ向かって行くと、道は二股に分かれます。

右の道が旧東海道のようですが、地図を見ると、どちらの道を行っても

R1に合流することになるので、このまま直進することにしましょう。

行く手に、ぽっこりした「高麗(こま)山」が見えてきました。

大磯がもう近いようです。

R1との合流地点の左側に

「京方見附跡」

説明板によると;

空襲や区画整理などによって往時の面影は失われてしまい、

見附の場所も定かではなくなってしまいましたが、言い伝えや

歴史資料などによって、この辺りにあったものと思われるとか。

「平塚宿」とは、ここでお別れですね。

ここから、「大磯町」に入って行きます。

「花水橋」を渡ります。 橋の手前の右側に・・

「平成の一里塚」

往時の旅人の休憩所であった木陰を、現代に

蘇らせようとつくられた憩いの場なのでしょう。

橋の下を流れるのは「金目川(花水川)」

遠くに丹沢の山々も・・ 春が感じられる風景だな~

(続)

「江戸見附」跡から、平塚宿に入ります☆

江戸見附跡のすぐ先にある「平塚市民センター」の前に

「 『平塚の里歌碑』 この裏にあります 」という立札を見つけました。

どこ、どこ? 行ってみましょう!

そのビルの中ほどにある通路のような所を入っていくと・・

「平塚の里歌碑」

平塚にて

あわれてふ たが世のしるし 朽ちはてて かたみもみえぬ 平塚の里

このひらつかのかたへにて そのかみ三浦遠江入道定可 世を遁れて

みまかりしと いひつたふばかりにて しれるもの なかりけり

1480(文明12)年 『平安紀行』の作者(太田道灌といわれる)が東海道を

上る道すがら平塚の地で、この地に隠棲し没した三浦遠江入道定可を偲び

里人に遺跡・墓所を尋ねたが、知る者もないことを嘆いて詠んだといいます。

三浦定可は、三浦義継の子 為高のことと考えられている由。

碑の隣には、市制25周年に当たり記念として贈られた

「江戸城の井戸」も展示されてありました。

その先の「見附台緑地」

広場の中に一本のクスノキの巨木が、大きく枝を広げています。

嘗て此処に「平塚小学校(現・崇善小学校)」があったそうで、

1895(明治28)年 当時の県知事が、県下の小学校に配布した

種子が根付き育ったものとか。 ってことは、樹齢100余年!?

広場の奥にある建物は

「崇善公民館」

1950(昭和25)年の復興期に、市議事堂として建設されたものだそうです。

下見板張りの外壁の白ペンキが少し剥げているのも、なかなかイイ雰囲気

東海道を先へ進みましょう☆

「平塚宿脇本陣跡」

脇本陣は本陣の補助的役割の宿泊施設で、平常は一般の旅籠として営業しました。

この脇本陣は、天保年間(1830-44)に山本安兵衛という人が営んでいました。

「平塚宿高札場跡」

平塚宿の高札場は、長さ二間半(約5m) 横一間(約1.8m) 高さ一丈一尺

(約3m)ありました。 平塚宿~藤沢宿、あるいは平塚宿~大磯宿の

公定運賃を定めたものの高札なども掲げられていたようです。

「平塚宿本陣跡」碑

本陣を営む家は、代々加藤七郎兵衛を名乗っていました。

平塚宿では、本陣1・脇本陣1のほか54軒の旅籠があったそうです。

この一帯は空襲の被害が甚大で、歴史的なものも全て焼失して

しまったため、ただこのような標柱や石碑があるだけです。

「平塚宿西組問屋場(といやば)跡」

「この奥にお寺の山門が見えます。 訪ねてみましょう☆

「松雲山 要法寺」

日蓮宗のお寺です。

嘗てここに、鎌倉幕府執権 北条泰時の二男 北条泰知の屋敷があり、

1282(弘安5)年のある夜 泰知の夢枕に立った七面天女から、

日蓮上人が当地においでになると聞いて上人を出迎えました。

泰知が屋敷を献上し、山号・寺号を賜ったのが起源といわれます。

要法寺に隣接して公園がありました。

「平塚の塚緑地」

説明板によると;

『新編相模国風土記稿』の中に里人の言い伝えとして、昔 桓武天皇の三代孫 高見王の

娘 政子(真砂子)が、東国への旅の途中 857(天安元)年にこの地で逝去。 此処に

埋葬されて塚が築かれたとあるそうです。 (右側の玉垣に囲われた所でしょうか?)

その塚が平らになって「平(たいら)塚」と呼ばれ、地名の由来になったといわれます。

「平塚の塚」碑

この静かな公園で、暫し風の音でも聞きながら

ひと息入れることにしましょうか☆

(続)

前回「蓮光寺」で見つからなかった「ちょんまげ塚」が気になって、帰宅後に

web検索してみたら、見つからない筈、お寺の境内ではなく墓地にあるようです。

で、今回は もう一度そこから再スタート

「蓮光寺」前から左に道を入って行くと、墓地が左右に広がっています。

墓地の中間あたりで見当をつけて左に入って・・・最奥に、ありました~!

「丁髷塚」

説明板によると;

昔 相模国府祭の夕暮れ、東海道を帰還途中の一之宮寒川神社の神輿を担ぐ若者達と

平塚八幡宮の神輿を担ぐ若者達が喧嘩となり、一之宮の神輿が馬入川に投げ込まれて

しまいました。 吟味の結果 神輿に無礼をはたらいた16名の若者が打首断罪の判決を

受けましたが、処刑当日 代官の江川太郎左衛門は 若者達の髷を切り落として打首に

代えたので、その温情ある処置に当人達は勿論、村人もみな歓喜の涙を流したとか。

その丁髷を埋めて塚としたものだと伝えられています。

墓地から少し先の緑道を通って、平塚駅まで戻ることにしました。

「馬入緑道」

所々にベンチや児童遊具が置かれた、静かな憩いのスペース。

緑道から道を隔てた右手に、石の鳥居が・・

「神明神社」

祭神:伊弉諾命(いざなぎのみこと)

創祀年代は不詳ですが、神戸山蓮光寺の秀岳法印の勧請と伝えられ

元は旧東海道に面した所にありましたが、1945(昭和20)年 空襲で焼失。

1966(昭和41)年 現在地に仮社殿、3年後に新社殿が落慶しました。

嘗て 街道に面した境内には、直径3mもの大イチョウがあり

沖から浜に帰る船の目印となっていたそうです。

(説明パネルより)

緑道が終わり、「平塚八幡宮」を右に見ながら駅へ戻ります。

ところで・・

旧東海道からは話が逸れますが

JR「平塚」駅前に、こんな設置がありました。

「囲碁のまちひらつか記念塔」

説明板によると;

近代囲碁に大きな功績を遺した木谷實九段(1909-75)は、平塚の自宅に

全国から有能な子供達を招いて育成しました。 「木谷道場」で育った弟子は

70名近くになり、その後 多くが現代囲碁界を代表する棋士になったそうです。

これは、木谷九段生誕100年を記念して設置されたものだとか。

さて、あらためて東海道の旅を続けましょう☆

「平塚」駅前を直進、「東横イン」の前で左折します。

街道の両側は、いろいろなお店が並ぶアーケード街。

商店街の途中、左側にある「まちかど広場」を左折し

旧「長崎屋」の角で右折。 すぐ先の路地を左に入って行くと

右側に、小さな公園。 「お菊塚」という石柱が立っています。

「紅谷町公園」

「お菊塚」

怪談「番町皿屋敷」の、あのお菊を埋葬した場所といわれます。

伝承によれば;

菊女は平塚宿役人 真壁源右衛門の娘で、江戸の旗本 青山主膳方へ奉公中の

1740(元文5)年、主人の怒りを買って斬殺されるという出来事がありました。

一説では、菊女を見染めた主膳の家来が意のままにならない菊女に逆恨みし、

家宝の皿を隠して、菊女が紛失したと主人に讒言したものとも言われます。

お菊の遺骸は長持詰めにされ、馬入の渡し場で父親に引き渡されました。

刑死人の例に倣って墓はつくられず、栴檀の木を植えて墓標としたとか。

現在は、市内 晴雲寺にある真壁家の墓地に納められているそうです。

「紅谷町公園」を探し当てるのに手間取ってしまいました・・

先を急ぎましょう。

「市民プラザ」交差点を過ぎて暫く行くと、右側に

「平塚宿 江戸見附跡」

平塚宿の江戸見附~京方見附間には、東西十四丁六間

(約1.5km)の街並みが連なっていたといいます。

平塚宿の江戸見附は、長さ3.6m 幅1.5m 高さ1.6mの石垣を台形状に

積み上げて頂部を土盛りし、東海道に対して直角に対をなしていました。

左右両側の見附は、少しずらして設置されていたそうです。

明治14年ごろの江戸見附の様子

(説明パネルより)

やれやれ、やっとここからが「平塚宿」になります~

ここまでに、だいぶ時間がかかったなぁ・・

(続)