今日は未明から台風14号の影響によって窓の外が白く煙るほどの雨が降り、厚木市や隣の海老名市では午後5時までに184ミリの大雨が降る荒れっぷりとなりました。今日は本来予定があったのがキャンセルになっていたのですが、はからずも出かける予定が無くなって反ってよかったと思っています。

さて、片付けものをしていたかたわらで外出用の鞄を開けたら

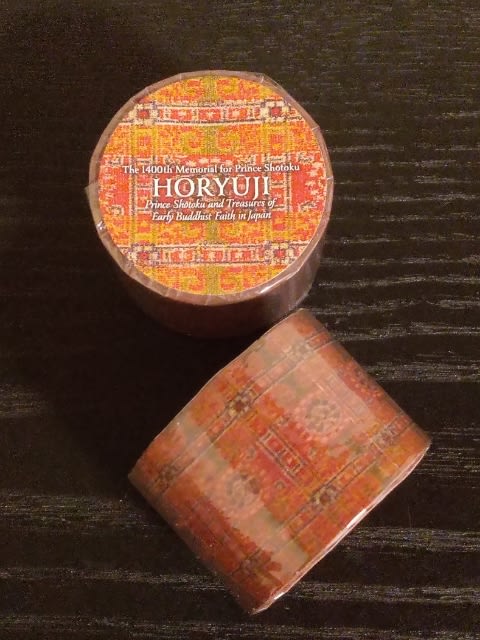

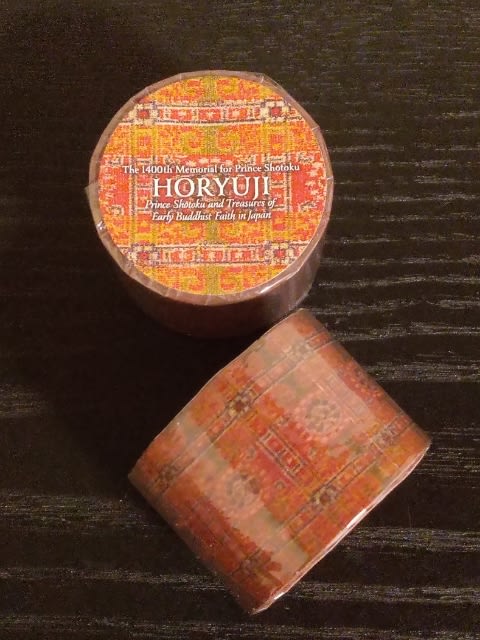

これが出てきました。これは、先日出かけた東京国立博物館での《聖徳太子と法隆寺》展のミュージアムショップで購入した蜀紅錦(しょっこうのにしき)模様のマスキングテープです。

蜀紅錦とは法隆寺に遺されている上代裂(じょうだいぎれ)のひとつで

上の写真のように赤地に白や碧の色糸で連珠文をはじめとした華やかな文様を織りなした多彩な錦織物です。

三国志にも登場する蜀の国(現在の中国四川省付近)で織られ、日本に伝えられて蜀紅錦(蜀江錦)と呼ばれるようになりました。

蜀の都である成都は戦国時代以来錦織の製造が盛んで、漢の時代には成都の南を流れる流江で洗った染色は特に鮮麗で美しいと、その都を「錦城」その川を「錦江」と呼ぶようになっていました。日本では飛鳥時代からこれを真似た錦織物が製作され、法隆寺に所蔵されているものが最古の作品とされています。

法隆寺には

法要で掲げる幡(ばん)の旗頭や褥(じょく)と呼ばれる敷物などに蜀紅錦が多く使われています。その中で、先日の法隆寺展に出品されていたのが

蜀紅錦にぴっちりと包まれた『善光寺如来御書箱(国宝)』という箱でした。

この箱には聖徳太子へ宛てられた信濃国の善光寺如来からの手紙と、聖徳太子の御真筆が収められていると伝えられています。昭和時代に箱のX線調査が行われた際には、中に巻かれた紙が2巻入っていることが確認されています。

聖徳太子39歳の時、亡き父・用明天皇の菩提を弔うために念仏を7日7晩行い結願、その功徳を証明するため、部下の阿部臣(あべのおみ)に

「私(聖徳太子)は父の供養と衆生救済のため、日夜仏法の普及に努めています。どうか阿弥陀さまのご支援をお願い致します。」

という内容の御書を託し、信州・善光寺に遣わしました。阿部臣が善光寺の本堂の御帳(みちょう)にその御書を差し出すと本尊である阿弥陀如来のおわす厨子の扉がさっと開いて御書が取り込まれ、やがて厨子の中から

「私(阿弥陀如来)も、全身全霊でそなたの力添えになるであろう。」

ということが書かれた錦張りの返書が出てきたので、それを持ち帰ったものが収められているということが伝えられています。

この御書箱は、その後の奈良時代や平安時代、鎌倉時代といった各時代に作られた色鮮やかな錦の袋に入れられ大切に伝えられてきました。更に江戸時代には5代将軍徳川綱吉の母である桂昌院から贈られた、俗に『桂昌院の箱』と呼ばれている金蒔絵の箱にマトリョーシカのように何重にも厳重に収められて現在に伝えられています。

御書箱自体は現代のちょっとしたペンケースくらいの大きさですが、そこから段々と外装が大きくなっていっていきます。そして最後の『桂昌院の箱』に至っては一番大きい外側の箱で長70センチ近く、横幅36センチ、高さ27センチという衣装ケースくらいの大きさとなっていて、如何にこの寺宝が大切にされてきたかを窺うことができます。

話が逸れましたが、1400年もの時を越えて色鮮やかに伝えられてきた蜀紅錦の柄を写したこのマスキングテープ、一体何に使おうか思案中です。勿体ない!と使わずに放ったらかしにしておいて、剥がせなくなってパーにしてしまわないように気をつけようと思います。

あと、こんなデカいものの存在をすっかり忘れていた自分の記憶力の低さに、心底ガッカリもしてしまったのでありました…。