いやぁ…きました。危惧していたのですが、やはり昨日の大掃除の後遺症が全身を襲い、目覚めたら体中がバッキバキになっておりました(泣)。

昨日が御用納めだったこともあって、整体院は休みに入っているところが殆どでした。いずれにしても、そこまで歩いていく気力と体力もなかったので、今日は諦めて一日寝ていることにしました…。

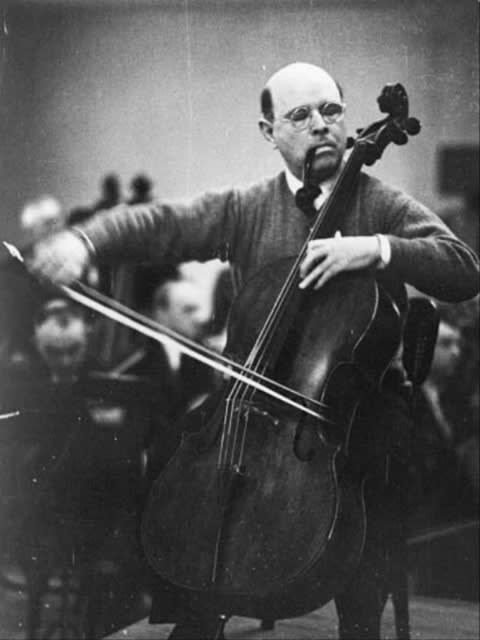

さて、今日12月29日はパブロ・カザルスの誕生日です。

パブロ・カザルス(1876〜1973)はスペインのカタルーニャ地方に生まれたチェロ奏者、指揮者、作曲家で、カタルーニャ語によるフルネームはパウ・カルラス・サルバドー・カザルス・イ・ダフィリョーといいます。

カザルスは早くから世界的名声を築き、ヨーロッパ、南北アメリカ、ロシアなどを演奏旅行して回りました。指揮者のヴィルヘルム・フルトヴェングラーはチェロ奏者としてのカザルスへ

「パブロ・カザルスの音楽を聴いたことのない人は、弦楽器をどうやって鳴らすかを知らない人である。」

という賛辞を残しています。

カザルスは1876年の今日、スペイン・カタルーニャ地方タラゴナ県アル・バンドレイに生まれました。4歳でピアノを始め、11歳でチェロを弾き始めました。

1888年から1893年まで、母の勧めでバルセロナ市立音楽院に入学したカザルスは、チェロ、ピアノ、音楽理論、作曲などを学ぶこととなりました。入学から半年ぐらいして町はずれのカフェ・トストで働くようになったカザルス少年はその頃からチェロの名手として評判になっていて、遠方からも客が聞きに来るようになっていました。

1890年に母の勧めでマドリードに居を移したカザルスは、スペイン王室からの庇護を受けるようになりました。

1896年、20歳の時にはバルセロナの音楽学校で教え始め、以後はバルセロナを拠点に、1899年デビューしたパリやニューヨークにも住みながら世界を演奏旅行して回りました。

カザルスは愛煙家としても知られていて、

このようにパイプを咥えたまま演奏する姿を何枚も写真に残されています。冗談で

「カザルスのチェロを逆さにして振ると、f字孔からマッチの燃え殻がいくつも出てきた」

などといわれていたようでしたが、木製品である弦楽器の中に本当にマッチの燃え殻なんか入れてしまっていたらシャレになりません(汗)。

さて、チェリストとしてのカザルスの大きな功績は2つ挙げられます。

ひとつはチェロの奏法に革新的な変化をもたらしたことです。カザルスは12歳でバルセロナの市立音楽院でチェロを学ぶことになりますが、師であるホセ・ガルシアから教授されたチェロ奏法に当初から違和感を抱いて独自の奏法の追究を始めました。

今では考えられないのですが、当時のチェロ奏法は両ひじを両脇につけて弾くという大変窮屈なものでした。この状態で、右手は手首を持ち上げ加減にして前腕だけで弓を動かし、左手は指の間隔を広げずに指板の上を滑らせて音程移動させていたため、現在よりもかなりチマチマした感じの動きでした。

これに対してカザルスは、右腕を脇から自由にして弓による表現性を広げ、左腕も脇から離して、指の間隔を拡張させて同じポジションで半音広く弾くことができる、現在見られるような演奏スタイルに改良しました。ただ、カザルスはこれらの奏法の確立に11年から12年を要しましたが、自身では奏法革命とか改革という表現は使っていません。

後にカザルスは

「(新奏法確立は)あくまで音楽的な完全性を目指すために必要だった」

と述べています。しかしこの奏法の改革がなければ、20世紀のチェロのための無伴奏作品の殆どが作曲されることは無かっただろうとまで言われているのです。

もう一つの功績として、それまで単なる練習曲と考えられていた

ヨハン・セバスティアン・バッハ作曲の《無伴奏チェロ組曲(全6曲)》の価値を再発見して、広く世に紹介したことが挙げられています。

カザルスは1890年に、バルセロナの楽器店でバッハの《無伴奏チェロ組曲》の楽譜に出会いました。そこから研究を重ねて1904年にバッハの無伴奏チェロ組曲を初めて公開演奏すると大きな反響をよび、その後何度も演奏や録音をするようになりました。

このカザルスの再評価以降、モダンチェロ奏者や古楽器奏者といった様々なチェリストたちがバッハの無伴奏組曲をレパートリーに加え、演奏や録音を重ねています。今でこそ名曲として親しまれているバッハですが、こうしたことも、もしかしたらカザルス無しには有り得なかったかも知れないのです。

そんなわけでカザルスの誕生日である今日は、バッハの《無伴奏チェロ組曲》から第1番ト長調をお聴きいただきたいと思います。SP盤のザラついた針音の向こう側から響いてくる、カザルスならではの温かみのある音色でのバッハをお楽しみください。