ナッツ姫や議員の娘の話なら、すぐに解るのに天皇の娘となると解らなくなるものかと思う。

格、即ち身位が一番高いのは天皇。天皇の娘である愛子さまの身位は女性皇族の4番目です。

皇后、上皇后、紀子さま、愛子さま。

天皇、上皇、 皇嗣、 悠仁さま。

愛子さまと悠仁殿下が並ぶので、愛子さまが上か、悠仁殿下が上かと頭が混乱するのでしょう。が、『皇室身令令』によれば悠仁殿下のほうが身位は上です。

その説明は次回しますが、少しだけ。

上の図を正しく書くと ↓こうなります。悠仁殿下と愛子さまは並んでいるようで、並んでいない。

皇后、上皇后、皇嗣妃、( 妃 ) 愛子内親王

天皇、上皇、 皇嗣、 悠仁親王

愛子さまを悠仁殿下より格上と主張をするのはネットの愛子天皇派の素人ブログだけかと思っていたが、ついには『デイリー新潮』までが、同様なことを書き出した。

愛子さまと悠仁さま、知られざる「本家」と「分家」の違いは「生まれてすぐ」から2022年04月30日 デイリー新潮<抜粋>

天皇と皇太子の子供は、厳密な手順を踏んで天皇が名前を決めるが、宮家の場合は父親が命名する決まりである。また、皇族を呼ぶ際に使われる「宮さま」には、「称号」と「宮号」という二つの種類があるが、「幼い時の呼び名」である称号も、天皇と皇太子の子供に限られている。愛子さまには、前述の決まりの通り、命名の儀で天皇陛下から、「敬宮(としのみや)」という称号と名前が与えられた。

😇 「敬宮愛子」と名付けたのは当時皇太子皇太子妃だった両親です。

天皇が命名する慣わしを蹴って「我が子」に名を付けた皇太子の勇気と親としての愛情を当時のマスコミはこぞって褒め讃えたことを覚えています。同じマスコミが今になって「天皇が命名」を強調するとは。笑。

それと書いてあることが少し違いますね。

(皇室親族令第二節第43条第44条)

直系尊属は本人から上の世代。父、祖父、曾祖父、高曾祖父

「命名の儀」は、専門の漢学者が検討した複数の案のなかから天皇が決めるのが慣例だったが、今回は、3つの最終候補のなかからどれにするか、皇太子ご夫妻が中心にお選びになったという。(イミダス)

実態は皇太子夫妻が決めて天皇が『親族令』に従って形どおり儀式をした。ということでしょう。

一方、41年ぶりの慶事だったとはいえ、宮家の悠仁さまには、称号が与えられることはなかった。

😇 ネガティブなイメージを与える嫌な書き方ですね。「与えられることはなかった」って、まるで切望したのに与えられなかったみたいじゃないですか。

皇太子ではない親王の子に称号が無いのは『親族礼』によって定められていることですから、悠仁さまに称号が無いのは当然です。

「悠」の字には、「ゆったりとした」とか「長い」といった意味があり、ゆったりとした気持ちで長く久しく人生を歩んでほしい、という秋篠宮ご夫妻の願いが込められている。だが関係者は、このネーミングにはもう一つ隠された意味があるのではないか、といい、「昭和天皇を意識されたネーミングではないか」と打ち明ける。鍵は「音の響き」である。秋篠宮さまは、「ひさひと」という読みの響きを、先に気に入り、三つほど候補にあがった「ひさ」と読む漢字を、その意味から、一つに絞っていったそうだ。画数などは一切、気にしなかったという。「ひさ・ひと」は昭和天皇の名前「ひろ・ひと(裕仁)」の響きに近い。どちらも文字の始まりがローマ字で「Hi・Hi(ひ・ひ)」となり、韻を踏んだようになっている。***この韻について、筆者の大島氏は「将来の天皇候補にふさわしい名前にしようと、祖父を意識していた可能性は高い」と記している。

😇 将来の天皇候補? <皇位継承順位第二位>は<候補>よりはるかにはるかに天皇になる確立は高く、ほぼ確定と言っても良い。

秋篠宮殿下が”昭和天皇のような”という思いを込めることになんの文句があるのか。

候補という言葉を使いたくなるのは、書き手が「愛子天皇」構想を胸に秘めているからでありましょう。

書き手が「愛子さまのほうが格上」の根拠にしている『皇室親族令』こそが男系男子継承を前提に書かれていることをお忘れなく。ね。

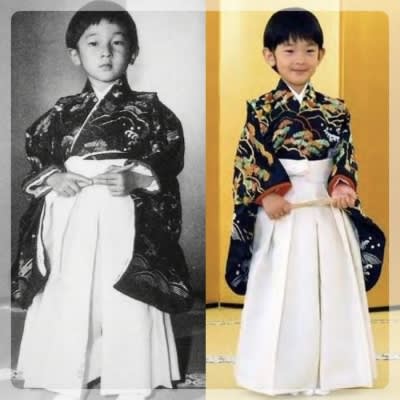

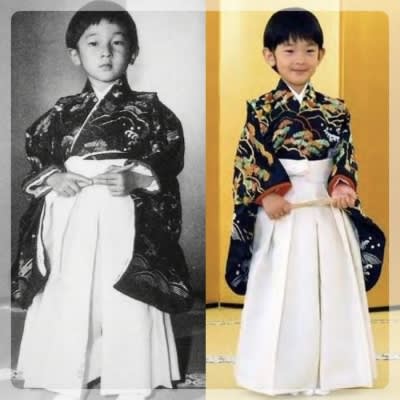

『デイリー新潮』が記事に添えた写真。

この写真で何がいいたいのかよく解りません。

着袴の儀のお召し物が愛子さまと悠仁殿下では違うと言いたいのか。

皇太子の子愛子内親王 着袴の儀。袴は天皇皇后から贈られた。

女児は着袴の儀のみ。

近代以降の皇室では、男児についてのみ「着袴の儀」に続いて「深曽木の儀」が行われている。

悠仁殿下が着袴の儀、深曽木の儀で召された着物は天皇皇后から贈られた。

皇太子の子徳仁親王 親王の子悠仁親王

儀式の内容は徳仁親王悠仁親王共に同じ。お召し物の様式も同じ。

愛子さま着袴の儀のお世話をするのは内掌典と女官

着替えが特別な儀式であることを表すためか三方を乗せた棚に豪華な布が掛けてある。お着替えの場所に敷物。

装束を着せ終わったところ。女児愛子さま「着袴の儀」終了。

お着替えをした場所に金屏風を立てて記念写真。

悠仁殿下着袴の儀、深曽木の儀のお世話をするのは掌典長(神官)

着袴の儀が終わり、深曽木の儀。

神官の手に剃刀。背後に金屏風。祭具は下に置いてある。

深曽木の儀終了後。掌典長(神官)の手でお召し替え。

皇太子の子徳仁殿下、親王の子悠仁殿下共に金屏風の前にお立ちになって記念写真。

着袴の儀。深曽木の儀。どうみても悠仁殿下の着袴の儀のほうが愛子さまの着袴の儀より格上でしょう。