特別展『古裂賞玩―舶来染色がつむぐ物語』 五島美術館 ※12月1日(日)まで サイト

ゴドビに行ったのは3年ぶり?みたい。

以前から「名物裂のゴトビ」という印象ある。

年末年始の茶道具展でも、仕覆や付属品の裂も丁寧に展示しているしね。

2008年秋の更紗展もとてもよかったしね。

最初は掛物。まぁ、一文字とか風袋とか中廻しとか、名物裂だもんねぇ。

でも、私の興味はその手前の裂鑑。

前田家伝来の名物裂帖。大きかったなぁ。肝心の裂の文様は見えづらかったけど。

こんなの、ゴトビにあったっけ?と思ったら、やはり違ってた。

九博所蔵のもの。

他にも、伊達家伝来や毛利家伝来、紀州徳川家のものが展示されていた。

目録がそこまで書いてないのでわからないけど、MIHO MUSEUM所蔵のも混じっているようだ。

伊達家の裂帖は渋いなぁと思ったけど、

紀州徳川家の裂帖は華やかでキレイだなと思った。

松平不昧公の裂手鑑はたぶん過去に見たことがあるので意外性はなかったけど、

松平定信の裂手鑑には驚いた。

寛政の改革で派手なことを禁じたのに、なんで?

と思ったら、コレクションもかなり地味だったし、保存状態もよくなくて。

「そんなに熱心に集めたわけじゃないし、大事にする意欲も薄かったのでは?」

近衛家の名物裂手鑑は公家らしい雅な趣き。

あと、家の名前は忘れたけど、装束関係の公家?の手鑑は「おぉ!」と思った。

大柄の模様の裂地が貼ってあるのだけど、「『光る君へ』の世界だぁ」。

いやいや、大河ドラマのスタッフがこういうものを参考にして衣装を再現したのだろう。

だから、本当に平安時代に雅な方々が来ていた十二単の柄なんだなぁと感動。

あと、茶入と茶碗の仕覆。

静嘉堂文庫の曜変天目茶碗の仕覆が2つ。(茶碗そのものは来てない)

あちらの美術館では天目茶碗のみの展示が多いから

逆に仕覆のみとはいえ、仕覆が拝見できたのはうれしかった。

茶入は展示ケースが低いので、屈むというよはしゃがんでみた。

宗悟茄子茶入に本能寺文琳、小さい吹上文琳。

いずれも複数の仕覆を伴っている。

この仕覆も仕立てられた時代はまちまちなんだろうなぁ。

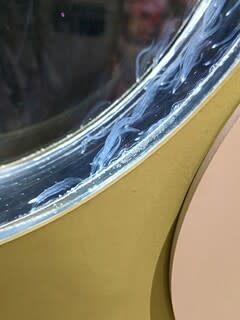

中にはボロボロの使用に耐えられないものもあったなぁ。

伯庵茶碗と仕覆も久しぶり。

奥まで行って。「ん?」

違和感。肩衝茶入の「松屋」。

え? え? 唐物のおデブな「松屋」ちゃんって、松屋肩衝だよね。

あれ? 松屋肩衝って、ゴドビだっけ? なんか気持ち悪いんですけど。

と、展示説明に顔を近づける。

「根津美術館蔵」とあるのを確認して、ホッとした。

だよねぇ。へぇ。貸してもらったんだぁ。

さっき、静嘉堂の仕覆もあったから、借り物もかき集めてるよねぇ。

そういえば、ゴトビの展覧会は自前(所蔵品)で構成されるけど、

秋だけは特別展で他館から借りて豪華に並べ、チケットも高い設定だったなぁ。

と思い出す。

瀬戸肩衝茶入「月迫」に瀬戸瓢形茶入「春慶瓢箪」も懐かしい~

瀬戸丸壺茶入「相坂」も出ているのかぁなんて思っていたら、

「相坂」は根津美術館の所蔵品だったのを後から目録見て気がついた。

そうでしたワ。すっかり騙された。

裂地の種類がちゃんと判別できなかったのが残念。

ところどころ、富田金襴や望月間道の文様はわかったけど。

暗かったので見えづらかったのと、裂手鑑の貼ってあるのは小さくて。

江戸時代の大名や公家の方々はこういう手鑑を眺めて教養として覚え、

茶席で招かれた時にその価値や味わいを理解したんだろうなぁ。

茶道具を収蔵する箱を包む更紗も素敵だった。

佐竹本の三十六歌仙、清原元輔像の掛物との再会も感慨深い。

などなど思いつつ、第2展示室へ。

こちらは鴻池家伝来の名物裂収納箪笥が2つ(個人蔵)

保存状態が微妙だけど、商家のコレクションもすごいな。

黒綸子地の遠州模様小袖は豪華だなぁ。トーハク所蔵品。

ほか、個人蔵の更紗がすごかった。

訪問したのは会期終了間際の土曜日の午前中。

相変わらず、高齢者世代が多かった。

五島美術館のバックナンバーリストはコチラ

やっと門が開いた!

やっと門が開いた!

やや、見たことがない池が。

やや、見たことがない池が。

くいっと曲がって建物に向かう石橋は以前の通り。懐かしい。

くいっと曲がって建物に向かう石橋は以前の通り。懐かしい。 渡り廊下を通って新館へ。

渡り廊下を通って新館へ。

贅沢な吹き抜けで休憩エリアもあるらしい。

贅沢な吹き抜けで休憩エリアもあるらしい。

訪れたのは2004年5月。

訪れたのは2004年5月。

そうそう新館2階から茶室群が見下ろせた。

そうそう新館2階から茶室群が見下ろせた。

新館がどーん。茶室はすっかり秋の風情。あ、もう初冬か。

新館がどーん。茶室はすっかり秋の風情。あ、もう初冬か。 雰囲気はのこっているけど、その先の建物はない。

雰囲気はのこっているけど、その先の建物はない。 2022年12月に訪れた際、建設中の建物に絶句したっけ。→

2022年12月に訪れた際、建設中の建物に絶句したっけ。→

以前も訪れたことがあるカフェ金澤園へ。

以前も訪れたことがあるカフェ金澤園へ。 季節のタルトセットをいただく。

季節のタルトセットをいただく。 お部屋の造りがすばらしい。

お部屋の造りがすばらしい。

ん?なんだこりゃ。

ん?なんだこりゃ。

へぇ。3つもあるのか。

へぇ。3つもあるのか。

またそのうちに。

またそのうちに。

テレビで視たことがあるけど、実物は初めて見た!

テレビで視たことがあるけど、実物は初めて見た!