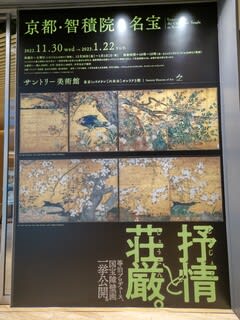

没後120年『エミール・ガレ:憧憬のパリ』 サントリー美術館 ※4月13日(日)まで

最近、美術館に行ってない。訪れる気分になれなくて。

だけど、サントリー美術館は年間パスがあるのでモトは取らないと!

(前回の儒教展、行かなかったし)

サントリー美術館はガレのコレクションが充実しているので、

何年かに一度、ガレ展を開催していて、私も2008年と2016年に観ている。

今回は芸術家というよりは実業家の面に重きをおいていたかなーという印象。

それと万博。

1800年後半に開催された万国博覧会にその都度、どういう関わり方をしたのかという切り口の展示が興味深かった。

ガレにとって初めての万博は1967年。そう、徳川幕府と薩摩藩が出展してジャポニズムブームになったパリ万博。

でも、これは父親の手伝いとして関わっていたらしい。

次の万博からは代を継いでいたので、自らの出品を出品したようで。

ガレ展を今年のこの時期にかけたのは大阪・関西万博を意識しているからかなぁ。

(サントリーは大阪発祥の会社だしね、展覧会最終日は関西万博が開催する日だし)

そんなことを考えていたら、初めてガレ展を観た時の印象とは随分変わってしまった。

2008年に観た時はジャポニズムに被れて日本に憧れた熱いガラス工芸作家だなぁと思ったけど、

今回、自らガラスを吹いたのではなく、デザインして製作は職人に任せていたのでは?とも考えた。

尾形乾山が陶芸家ではあるけど、むしろ器をデザインしてプロデュースして大量生産した工房の経営者だったのと共通する印象かな。

1つ1つの作品については、既に何度か拝見しているから特に目を引かれたものはなかった。

まぁ、ラストのキノコのスタンドはいつ観ても「すごいな」と圧倒されるけどね。

★サントリー美術館のバックナンバーリストはこちら

永青文庫、私にとってはもう行き納めかなぁ。

永青文庫、私にとってはもう行き納めかなぁ。

9月とは思えないくらいに暑かったから。

9月とは思えないくらいに暑かったから。

]

]

馬出しの堀に阻まれる!

馬出しの堀に阻まれる! やっと到着~

やっと到着~ やっと辿り着いた~

やっと辿り着いた~

小布施の岩松院の天井画・鳳凰図の下絵。

小布施の岩松院の天井画・鳳凰図の下絵。 2階から見下ろせる。

2階から見下ろせる。 祭台も小布施から出張していた。

祭台も小布施から出張していた。 一昨年は諦めたけど、やっと念願が叶った。

一昨年は諦めたけど、やっと念願が叶った。 中庭?を眺めながら、しばし涼んだ。

中庭?を眺めながら、しばし涼んだ。 つい、クリアファイルを2枚買っちゃった~

つい、クリアファイルを2枚買っちゃった~

先週末に訪れた。

先週末に訪れた。

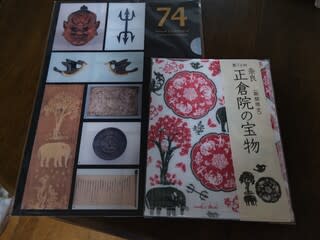

もちろん、9時~のチケットは持っている。

もちろん、9時~のチケットは持っている。 500円から700円に値上げ。正倉院展も1,000円→2,000円だけどね。

500円から700円に値上げ。正倉院展も1,000円→2,000円だけどね。

窓の数を何度も数えたけど、7つなんだよなぁ。(後で資料を見返そう)

窓の数を何度も数えたけど、7つなんだよなぁ。(後で資料を見返そう)