聖武天皇の勅命で行基が伽藍を建立したのが始まりとされ、多くの寺宝をもつ天平の古刹であるが

タクシー、ゴルフ練習場、洋ばら園、霊園、食事処、薬草風呂を併設して経営する商売熱心なお寺です。

また、お寺なのに境内に大きな鳥居があり、弁天財(神)の社があります。

境内は広大で緑が多く、手入れもよく行き届いています。

洋風バラ園の花は満開で、区切ってはいますが、ここがお寺の境内かと・・・・・・・・

平日なのに10時をすぎると沢山の人がこられ、帰る時(11時過ぎ)は大きな駐車場がいっぱいでした。

聖武天皇の勅命で行基が伽藍を建立したのが始まりとされ、多くの寺宝をもつ天平の古刹であるが

タクシー、ゴルフ練習場、洋ばら園、霊園、食事処、薬草風呂を併設して経営する商売熱心なお寺です。

また、お寺なのに境内に大きな鳥居があり、弁天財(神)の社があります。

境内は広大で緑が多く、手入れもよく行き届いています。

洋風バラ園の花は満開で、区切ってはいますが、ここがお寺の境内かと・・・・・・・・

平日なのに10時をすぎると沢山の人がこられ、帰る時(11時過ぎ)は大きな駐車場がいっぱいでした。

三重塔(国宝)は戦火で焼かれることなく、強風で倒れることなく1300年以上なる塔は

日本最古で飛鳥時代の様式を今に伝えている。

三十数回 ここへは来ていますがお寺の中へ入ったのは今日が初めてでした。

田にはまだ水が入っていませんでした、6月8日(土)に水を入れるそうです。

檀家を持たない、霊園も持たない真言律宗のお寺です。

この地は京都から奈良への交通の要所にあたる為、奈良へ討ち入るとき、しばし戦場と化した。

平安時代末期、平重衡の4万の兵による南都焼き討ち(平家物語)により東大寺、興福寺と共に伽藍が焼失した。

鎌倉時代に再興されたが、室町時代末期、戦国時代には松永久秀と三好三人衆との戦乱でまたも伽藍は焼失した。

江戸時代の復興、明治初年の廃仏毀釈と栄枯盛衰を経ながら現在に至っている。

高さ14メートルある十三重石塔(重要文化財)は東大寺復興の為、来日していた宋の石工の作で

鎌倉時代を代表する石塔である。

鎌倉時代に建立された二基の傘塔婆(重要文化財)は我が国最大の石燈婆である。

西国薬師第三番札所

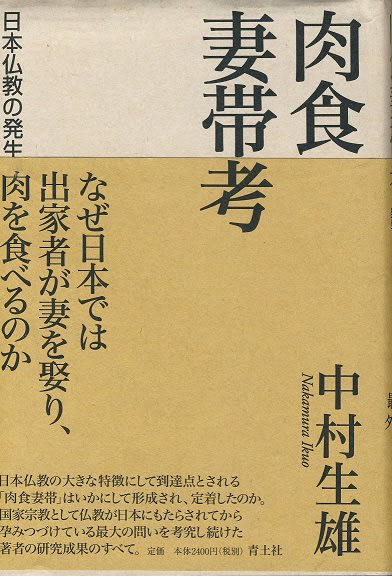

腰痛で5日間 外に出られず、ずっと家の中にいました。する事もないので以前京都の仏教専門の書店で買った「肉食妻帯考」という本を

読んでみました。

この本の冒頭に次の様な事が書かれておりました。

日本人は普通 自分の国の事を仏教国だと思っているらしいが、実情は明らかにそれに反する。

なぜなら、日本の僧侶の大多数は結婚をして家庭をもち、生まれた子供に寺を継がせているほか、日常の生活でも

肉食を平気でするなど、出家者にあるまじ行為を平然としているからだ・・・・・・・・・

この様な批判は、外国の仏教徒、とりわけ出家と持戒の原則を厳しく守る東南アジアの人々が、驚き半分、軽蔑半分と

いった気持ちでよく口にしてきたところである。

そのような外からの日本仏教に対する批判に対し、日本の仏教界や仏教関係者の多くは、そのような批判に必ずしも

正面から応答するということがない。

なぜこのように日本の仏教が本来の仏教(釈迦の教え)から大きく逸脱していったのか、この本を読んでいくうちに解ってきました。

16日久しぶりの法起寺です。

背の低いコスモスが咲いていました。今頃コスモスがさくのでしょうか。

雲が多く天気はあまりよくなかたので、カメラマンは私を入れて4名です。