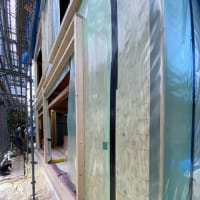

築30年を超えるような昔の住宅のコンクリート基礎には鉄筋が入っていないことがほとんどで、床下から見ると、上の写真のように大きくひび割れていることがあります。

リノベーションや耐震補強をするときに鉄筋の入っていない基礎をどうすればよいのでしょうか。

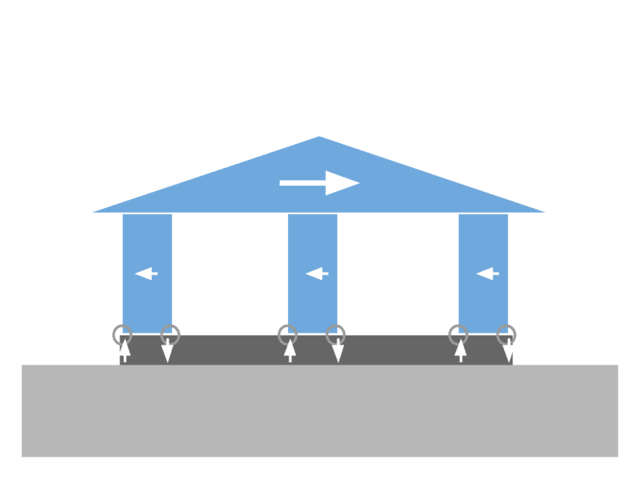

基礎の役割は大きく見て二つあります。

一つは建物の重さを均等に地面に伝え、建物が傾いたり、不均一に沈んだりしないようにすることです。

基礎に鉄筋が入っていれば、地面が沈んでも建物は沈まないで済む可能性があります。

もう一つは基礎の上に載っている耐震壁(地震の力を受け止めて、建物が倒れないように支える壁)がきちんと踏ん張れるように支える役割です。

基礎に鉄筋が入っていれば、地震の時に耐震壁が傾かないように支えられる可能性があります。

鉄筋が入っていないコンクリート基礎は地面が不均一に沈むとつられて一緒に沈んでしまいます。

また、地震のときには壁が傾くのを止めきれず、壁の力を発揮しきれない(強度が落ちる)ことになります。

そうならないように、耐震補強の時は全ての基礎を補強するのが理想的ですが、予算的な問題等により非現実的なこともあります。

そんな時は、元の地盤が強く建物があまり傾いていないことを前提に、どうしても重要な箇所のみ基礎を補強して、それ以外の部分は基礎を補強しないこともあります。

基礎の補強は、元の基礎に沿わせて鉄筋コンクリートの基礎を作ったり、炭素繊維を張りつけたりすることで行います。

補強しない場所の基礎がひび割れている場合は、ひび割れだけを接着剤で補修し、基礎の上の耐震壁は強度が落ちた耐震壁として計算します。

このように設計の中で、基礎の補強範囲を決定し、補強しない場所については耐震壁の強さを割り引いて考えることで予算に応じたリノベーション、耐震補強が実現できます。