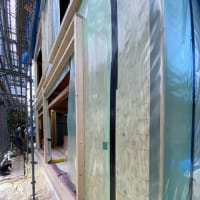

10ヶ月以上前から選んであった杉の丸太が、皮をむかれ、磨かれて立派な梁となって、下小屋に搬入されました。棟梁が、墨付けし始めました。住まいが完成した時に見えてくる材(化粧材)に墨付けする時は、弁柄の朱墨で墨付けします。こうすると、黒い墨と違って、段々色が飛んでいくので墨跡が目立たなくなるのです。久々に、丸太に打たれた朱墨を見て、気持ちも高揚してきます。

10ヶ月以上前から選んであった杉の丸太が、皮をむかれ、磨かれて立派な梁となって、下小屋に搬入されました。棟梁が、墨付けし始めました。住まいが完成した時に見えてくる材(化粧材)に墨付けする時は、弁柄の朱墨で墨付けします。こうすると、黒い墨と違って、段々色が飛んでいくので墨跡が目立たなくなるのです。久々に、丸太に打たれた朱墨を見て、気持ちも高揚してきます。

大きな丸太は、末口で直径33センチ、元では42センチありました。丸太同士を継いで行く為に、継手の工夫も必要です。

どの梁をどこに使うか、棟梁と相談しながら、決めていきます。一回では、決まらず、朱の墨で書いたり消したりして決めていきました。

角梁と違い、丸太は、元や末といった向きや架け方にいくつかの決まりがあり、それを無視するとでたらめな組み方になってしまうので、末口の寸法を当ったり、元に廻ったり、木肌を比べたりしながら、最良と思われる組み合わせを探しました。

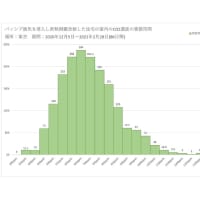

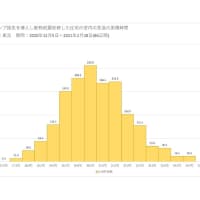

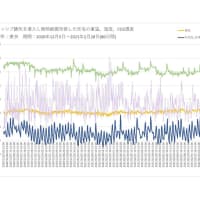

この次には、いよいよ、角材の松と杉の梁が製材されて、下小屋に搬入されてきます。 その前に、出荷前の、製材寸法や材質、含水率などの検査を行います。手間がかかりますが、多摩の杉や桧、松は色艶や杢目の感じもなかなか良いので、楽しみでもあります。