おはようございます。

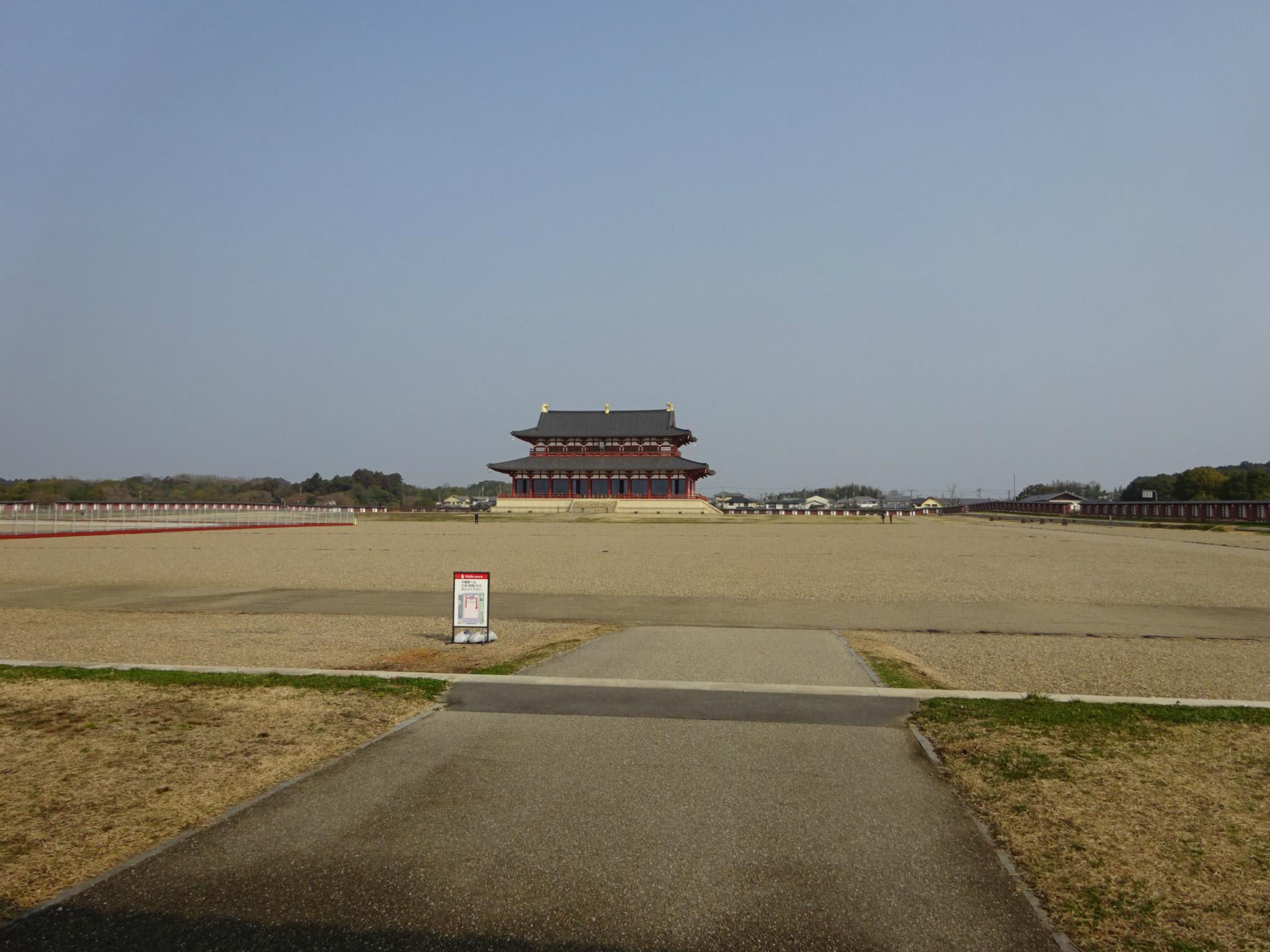

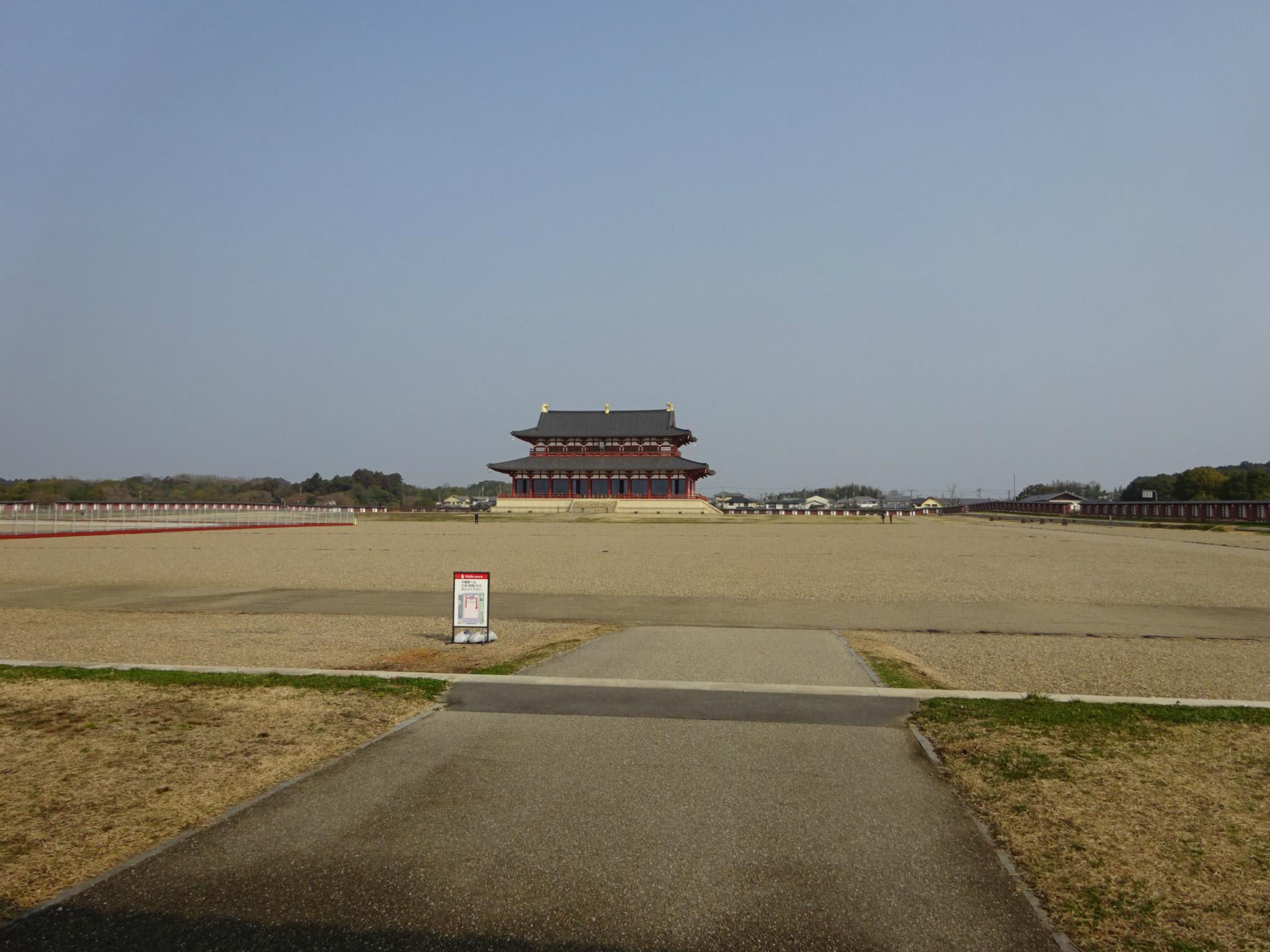

まずは平城宮跡の風景の写真から始まりました、もうここでは何度もお送りしたことのあるお馴染みな風景です。現在でこそ全国の中では何をやっても28番目から33番目みたいな中途半端な位置で目立たない県に成り下がっている奈良県ですが、それでも1300年前にはここが日本の中心でした。その政治の中枢となったのがこの場所、しかしその時代は長くは続かなく都は京へと持って行かれ、以来奈良は日陰の存在となってしまいました。まあそんな卑屈にならなくても、今は観光地として奈良も頑張っています、その一環として行われているのが平城宮跡の復元工事、朱雀門、大極殿が復元され、更に往時をしのぶ建物の建設が予定されていて、この先この地に都があったことを思わせてくれる風景に変わろうとしているところです。その辺りは町が都会として整備されてしまってその姿を浮かび上がらせることができなくなってしまった京都とは違うところ、ほんの少しだけ溜飲が下がる思いです。

ご存知、ドラマ『鹿男あをによし』の名場面、大極殿と朱雀門の間には近鉄奈良線が通っていて、文化財の間に線路が通っているなんて何と言うこと!とか思われそうですが、これは平城宮跡がまだただの広っぱとしか思われていなかった頃に造られたものなので今更言っても仕方ないこと、逆に都の跡を駆け抜けていく電車の姿がこの場所の名物みたいになっていて、ある意味味気ない風景に花を添えてくれている感じもします。線路を間にして一直線に並ぶ大極殿と朱雀門、ここから南に伸びるのが朱雀大路、今はもうその姿も面影も残していない道ですが、今回はチョイ走り平城京編第1弾として朱雀大路をたどって行ってみようと思います。

写真1枚目、2枚目は朱雀門の南側、ここは広場になっていて朱雀門を真っ直ぐ南に伸びている辺りは砂地になっていて、写真にあるように左右両側にプレートが埋め込まれている。そこには「下ツ道」と書かれている、奈良盆地を南北に貫く古代の幹線と言った感じの3つの道、上ツ道、中ツ道、下ツ道とあるが、その始まりはどれも平城京から。そのうちのひとつ、下ツ道は朱雀門を抜けて朱雀大路に至り、都の一番南にある羅城門を抜けて明日香まで続いている。

朱雀門の手前にある東へと向かっている遊歩道が本来の二条大路、その南側でこの広場が面している大きな通り、阪奈道路に続く県道1号線にあるバス停は写真5枚目にある通り「二条大路南◎丁目」となっている。そう言うことなので朱雀大路はもうさっきの砂地の所から始まっていることになる、ただその道は写真4枚目にある県道1号線から先は住宅地となっていてその痕跡はとどめていない。少しだけ西に逸れた所に路地と言っていいほどの道があるが、朱雀大路は当時で道幅が75メートルほどあったことからしてその道が一部に当たるかも知れないが、およそ昔の道だと言う雰囲気には程遠い。ただ、道はなくなってしまっていても右に見る生駒山、左に見える春日山は当時から変わりはないことだろう、と言うことで往時の風景を思い浮かべながら、朱雀大路にほぼ沿うようにある道を南へ進んで行ってみることにしましょう。

「朱雀大路」は、中国唐の長安にならって日本の都にも碁盤の目状の町が造営された際にその中心部に造られた大きな道のこと。遣唐使を通じて条坊制が伝わったとのことで、平城京はその様式が最初に・・・ではなく最初は藤原京だったらしい、ただその時の大路は欠陥がありそれを修正された形で作られたのが平城京、平安京の朱雀大路となっている。平安京の朱雀大路は現在の千本通に当たり、東寺の近くには羅城門跡、千本丸太町交差点付近が大極殿に当たる場所になっている、この辺りはまたいずれの機会に紹介してみようと思っています。

さて、平城京における朱雀大路・・・とりあえず古地図にある朱雀大路の場所には現在は道がないので、その東側にある道を通って行こうと思います。この道はもう随分前にここで紹介したことがあると思います、現在の奈良朱雀高校から北へ、みやと通り、歌姫峠と越えて木津へと至る道、それが写真2枚目にある道です。1枚目~3枚目にかけて中学校の校舎が写っていますが、この校舎があるのが都跡中学校、ここから西に行った所都跡小学校、その他にも「みやと」という文字がよく見られる、いかにもこの辺りが都の跡だったと言うことが分かる所である。写真5枚目、6枚目はその通りが突き当たった所にある奈良朱雀高校前を通っている道に面した所にある店、その入口には写真5枚目にあるように「右京五條大路一坊跡」と表示された碑が立っている。平城京では北から順に東西を通る道は一条、二条・・・と九条まで、南北に通る道は朱雀大路を境にして西一坊、東一坊・・・となっていた。この店の表示で言う一坊は西一坊と言うことだろう。しかし朱雀大路は高校に阻まれて、この先は大きく逸れた場所を進んで行かなければならない、ここは分かりやすい所で国道24号線を進んで八条高架橋の下を通り過ぎて行くことにする。

奈良市と大和郡山市の境界線、イオンモール大和郡山店の前の交差点を西へ向かうと上り坂になって橋を渡るが、この橋が羅城門大橋、写真4枚目にある橋であり、その途中には5枚目にある説明の表示が掲げられている。これも前にここでお伝えしたことがあるのですが、この橋の南側にもう1本、JR郡山駅へと続く道に架かる橋(写真3枚目にある橋)があるのですが、その一番高い所からは北側真正面に朱雀門がはっきりと見ることができる。写真1枚目、2枚目は羅城門大橋の下、朱雀大路跡、九条大路跡の碑と、羅城門跡の説明の看板が立っている。ここが平城京、朱雀大路の終わりの場所となる所なのだが、近年の発掘調査で平城京はこの南側に十条の通りがあったことが発見された、まあそのおかげでイオンの開店が遅れたわけなのですが。平城京はまだまだ謎の多い所、地元、奈良に住んでいるからにはその謎をいろいろと巡って紐解いていきたいところなのですが、乏しい知識でどれだけ進んで行けるのでしょうか。次の機会ではまた違った平城京の風景をお送りさせてもらおうと思っています、今回もお付き合いのほど、どうもありがとうございました。

まずは平城宮跡の風景の写真から始まりました、もうここでは何度もお送りしたことのあるお馴染みな風景です。現在でこそ全国の中では何をやっても28番目から33番目みたいな中途半端な位置で目立たない県に成り下がっている奈良県ですが、それでも1300年前にはここが日本の中心でした。その政治の中枢となったのがこの場所、しかしその時代は長くは続かなく都は京へと持って行かれ、以来奈良は日陰の存在となってしまいました。まあそんな卑屈にならなくても、今は観光地として奈良も頑張っています、その一環として行われているのが平城宮跡の復元工事、朱雀門、大極殿が復元され、更に往時をしのぶ建物の建設が予定されていて、この先この地に都があったことを思わせてくれる風景に変わろうとしているところです。その辺りは町が都会として整備されてしまってその姿を浮かび上がらせることができなくなってしまった京都とは違うところ、ほんの少しだけ溜飲が下がる思いです。

ご存知、ドラマ『鹿男あをによし』の名場面、大極殿と朱雀門の間には近鉄奈良線が通っていて、文化財の間に線路が通っているなんて何と言うこと!とか思われそうですが、これは平城宮跡がまだただの広っぱとしか思われていなかった頃に造られたものなので今更言っても仕方ないこと、逆に都の跡を駆け抜けていく電車の姿がこの場所の名物みたいになっていて、ある意味味気ない風景に花を添えてくれている感じもします。線路を間にして一直線に並ぶ大極殿と朱雀門、ここから南に伸びるのが朱雀大路、今はもうその姿も面影も残していない道ですが、今回はチョイ走り平城京編第1弾として朱雀大路をたどって行ってみようと思います。

写真1枚目、2枚目は朱雀門の南側、ここは広場になっていて朱雀門を真っ直ぐ南に伸びている辺りは砂地になっていて、写真にあるように左右両側にプレートが埋め込まれている。そこには「下ツ道」と書かれている、奈良盆地を南北に貫く古代の幹線と言った感じの3つの道、上ツ道、中ツ道、下ツ道とあるが、その始まりはどれも平城京から。そのうちのひとつ、下ツ道は朱雀門を抜けて朱雀大路に至り、都の一番南にある羅城門を抜けて明日香まで続いている。

朱雀門の手前にある東へと向かっている遊歩道が本来の二条大路、その南側でこの広場が面している大きな通り、阪奈道路に続く県道1号線にあるバス停は写真5枚目にある通り「二条大路南◎丁目」となっている。そう言うことなので朱雀大路はもうさっきの砂地の所から始まっていることになる、ただその道は写真4枚目にある県道1号線から先は住宅地となっていてその痕跡はとどめていない。少しだけ西に逸れた所に路地と言っていいほどの道があるが、朱雀大路は当時で道幅が75メートルほどあったことからしてその道が一部に当たるかも知れないが、およそ昔の道だと言う雰囲気には程遠い。ただ、道はなくなってしまっていても右に見る生駒山、左に見える春日山は当時から変わりはないことだろう、と言うことで往時の風景を思い浮かべながら、朱雀大路にほぼ沿うようにある道を南へ進んで行ってみることにしましょう。

「朱雀大路」は、中国唐の長安にならって日本の都にも碁盤の目状の町が造営された際にその中心部に造られた大きな道のこと。遣唐使を通じて条坊制が伝わったとのことで、平城京はその様式が最初に・・・ではなく最初は藤原京だったらしい、ただその時の大路は欠陥がありそれを修正された形で作られたのが平城京、平安京の朱雀大路となっている。平安京の朱雀大路は現在の千本通に当たり、東寺の近くには羅城門跡、千本丸太町交差点付近が大極殿に当たる場所になっている、この辺りはまたいずれの機会に紹介してみようと思っています。

さて、平城京における朱雀大路・・・とりあえず古地図にある朱雀大路の場所には現在は道がないので、その東側にある道を通って行こうと思います。この道はもう随分前にここで紹介したことがあると思います、現在の奈良朱雀高校から北へ、みやと通り、歌姫峠と越えて木津へと至る道、それが写真2枚目にある道です。1枚目~3枚目にかけて中学校の校舎が写っていますが、この校舎があるのが都跡中学校、ここから西に行った所都跡小学校、その他にも「みやと」という文字がよく見られる、いかにもこの辺りが都の跡だったと言うことが分かる所である。写真5枚目、6枚目はその通りが突き当たった所にある奈良朱雀高校前を通っている道に面した所にある店、その入口には写真5枚目にあるように「右京五條大路一坊跡」と表示された碑が立っている。平城京では北から順に東西を通る道は一条、二条・・・と九条まで、南北に通る道は朱雀大路を境にして西一坊、東一坊・・・となっていた。この店の表示で言う一坊は西一坊と言うことだろう。しかし朱雀大路は高校に阻まれて、この先は大きく逸れた場所を進んで行かなければならない、ここは分かりやすい所で国道24号線を進んで八条高架橋の下を通り過ぎて行くことにする。

奈良市と大和郡山市の境界線、イオンモール大和郡山店の前の交差点を西へ向かうと上り坂になって橋を渡るが、この橋が羅城門大橋、写真4枚目にある橋であり、その途中には5枚目にある説明の表示が掲げられている。これも前にここでお伝えしたことがあるのですが、この橋の南側にもう1本、JR郡山駅へと続く道に架かる橋(写真3枚目にある橋)があるのですが、その一番高い所からは北側真正面に朱雀門がはっきりと見ることができる。写真1枚目、2枚目は羅城門大橋の下、朱雀大路跡、九条大路跡の碑と、羅城門跡の説明の看板が立っている。ここが平城京、朱雀大路の終わりの場所となる所なのだが、近年の発掘調査で平城京はこの南側に十条の通りがあったことが発見された、まあそのおかげでイオンの開店が遅れたわけなのですが。平城京はまだまだ謎の多い所、地元、奈良に住んでいるからにはその謎をいろいろと巡って紐解いていきたいところなのですが、乏しい知識でどれだけ進んで行けるのでしょうか。次の機会ではまた違った平城京の風景をお送りさせてもらおうと思っています、今回もお付き合いのほど、どうもありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます