オホーツクミュージアムえさし。枝幸町三笠町。

2022年6月18日(土)。

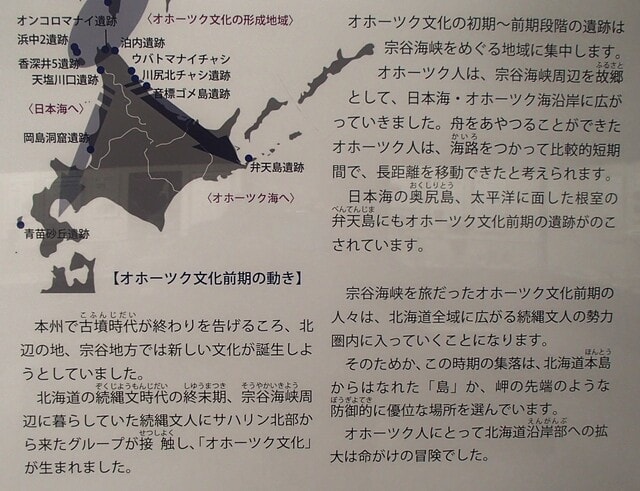

オホーツク文化は、3世紀から13世紀までオホーツク海沿岸を中心とする北海道北海岸、樺太、南千島の沿海部に栄えた海洋漁猟民族の文化である。この文化の遺跡が主としてオホーツク海の沿岸に分布していることから名付けられた。このうち、北海道に分布している遺跡の年代は5世紀から9世紀までと推定されている。

同時期の日本の北海道にあった、続縄文文化や擦文文化とは異質の文化である。

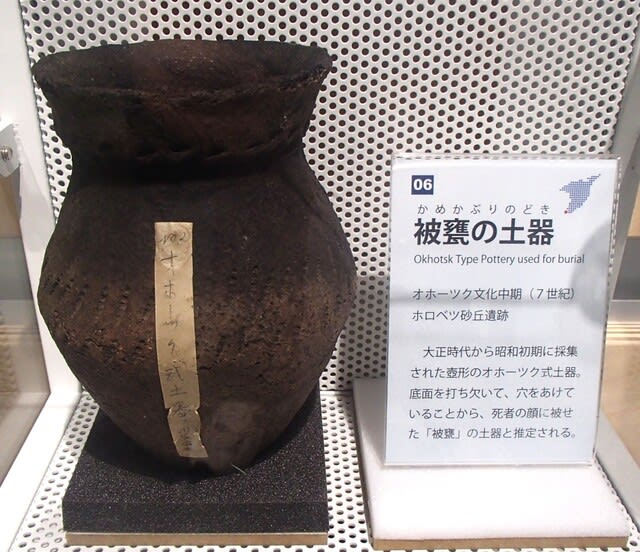

オホーツク文化は土器の特徴にもとづいて、初期、前期、中期、後期、終末期の5期に区分される。オホーツク文化の発生地は樺太南西端と北海道北端で、初期は3世紀から4世紀まで、土器の形式からは先行する鈴谷文化を継承している。そこから拡大して北海道ではオホーツク海沿岸を覆い、樺太の南半分を占めた。この5世紀から6世紀を時期を十和田式土器に代表される前期とする。中期は7世紀から8世紀で、活動領域はさらに広く、オホーツク文化の痕跡は東は国後島、南は奥尻島、北は樺太全域に及んでいる。9世紀から10世紀の後期には、土器の様相が各地で異なる。終末期の11世紀から13世紀には土器の地域的な差違がさらに明確化する。

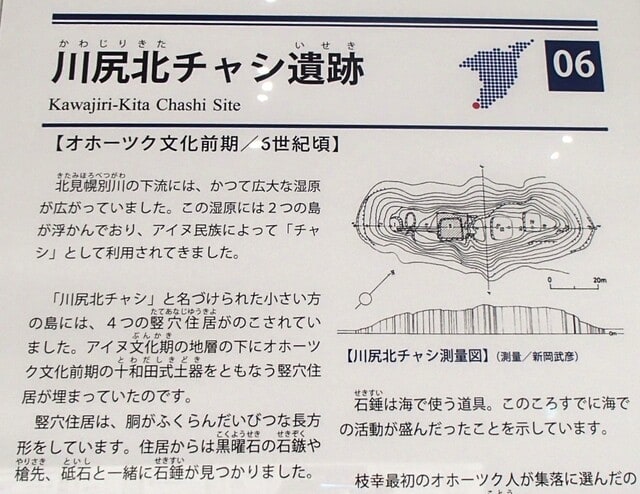

川尻北チャシ遺跡。

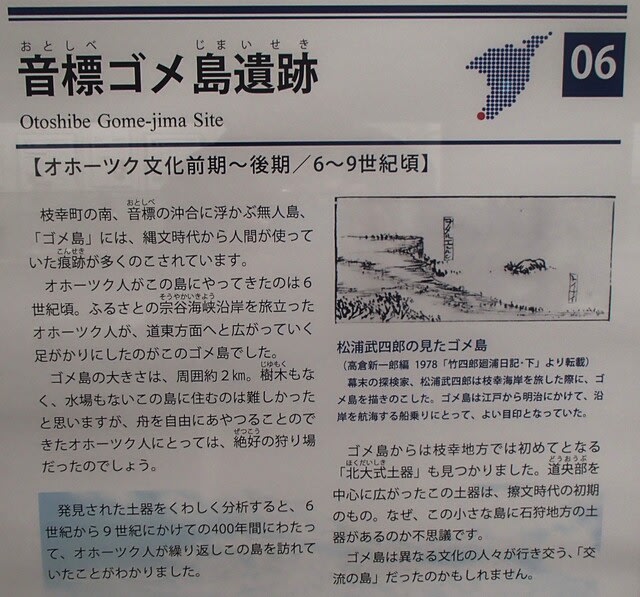

音標ゴメ島遺跡。

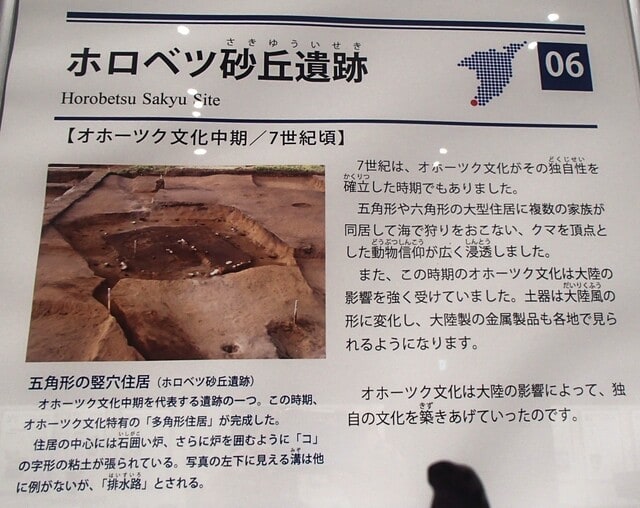

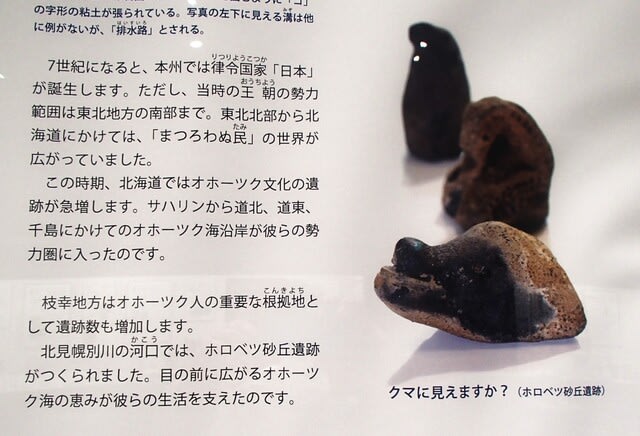

ホロベツ砂丘遺跡。

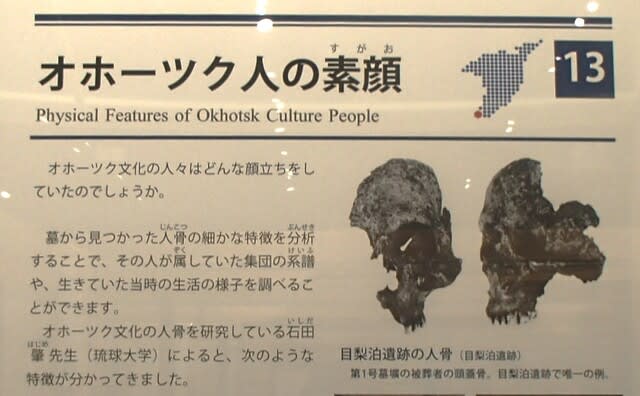

「オホーツク文化の研究 4 目梨泊遺跡」(大井晴男、北海道大学総合博物館研究報告、2016年)

幌別川川口地域には、いずれも竪穴住居址を遺す二つのオホーツク文化にかかる遺跡が残されている。そのひとつは、川口から約1.5km程入った位置にある川尻北チャシ遺跡である。遺跡は、この附近で、ミズゴケ・モウセンゴケ・ショウジョウバカマ・サギスゲなどのスゲ類・エゾリンドウ・イソツツジ・ハイイヌツゲ・エゾカンゾウ・ヤチハンノキなどの生える、典型的な道北の湿原となっている幌別川の氾濫原の中に島嶼のように残る小丘上に立地している。

この小丘は、氾濫原の周辺に発達する段丘から河川の浸蝕によって切離されたものである。小丘は、基底部で南西-北東方向に100m余、これと直交する方向に45m程を測り、最高点の標高は12m強、頂部には狭い平坦面が残されている。頂部にはチャシにかかわる遺構と考えられる壕の他に、4つの竪穴が遺存していた。

本遺跡については、地表面から確認される竪穴のうちの二つがオホーツク文化にかかる竪穴住居址であることを、また、完掘された2号竪穴が円形刺突文をもつものを主体とする土器群他を共伴する北海道のオホーツク文化の頭初の段階に位置する時期のものであることを、確認している。

幌別川川口地域に残るもうひとつのオホーツク文化関係遺跡はホロベツ砂丘遺跡である。川尻北チャシ遺跡の集落がまず形成され、後に、それがホロベツ砂丘遺跡に移ったものと考えることができそうである。

海獣狩猟や漁労を中心とする生活を送っていたオホーツク文化の担い手を、オホーツク文化人、また単にオホーツク人とも呼ぶ。

9世紀に北海道北部では擦文文化の影響が強まり、オホーツク文化は消滅した。同じ頃、北海道東部ではオホーツク文化を継承しながら擦文文化の影響を受けたトビニタイ文化が成立した。樺太ではオホーツク文化がなお続き、アイヌ文化の進出によって消えたと考えられるが、その様相ははっきりしていない。