12日(日)「かけっこ」~指導:PTAのお父さん

運動会に備えて、スタート・バトンなどの練習を行いました。

読売KODOMO新聞に、「祭り足袋」の効用が紹介されていました。

読売KODOMO新聞に、「祭り足袋」の効用が紹介されていました。

お祭りの「お神輿」の足運びを考えると、自然に「フォアフット着地」になっていました。ヒザの動きも連動しています。地域の小学校には、お神輿がありますから、折りに触れて活用したいものです。

ドラマ「陸王」の舞台になった埼玉県・行田市は、和の履き物「足袋」の産地です。その市立東小学校では、登校後から下校時まで足袋のままで活動しています。土踏まずが作られて、体が丈夫になるなどの健康効果も期待されています。市では、中京大学スポーツ科学部に健康効果の調査を依頼して、足の形や掴む力、バランス能力などへの影響を調べる事にしています。

足の前の方から着地する走法は「フォアフット着地」と呼ばれ、スピードに乗りやすく、足のケガが少ない走り方で、大学の陸上部などでも足袋を練習に取り入れることが有るそうです。![]() 私の60年前の「運動会」を思い出してみると、白足袋を履いて走っていました。案外、理にかなったスタイルだったようです。

私の60年前の「運動会」を思い出してみると、白足袋を履いて走っていました。案外、理にかなったスタイルだったようです。

![]() ~校内掲示内容の紹介~

~校内掲示内容の紹介~

PTA家庭学級で「走り方教室」を行いました。講師には、箱根駅伝での優勝経験のある矢沢 曜(やざわよう)先生、陸上コーチとして活躍している山本 直先生(やまもとただし)先生をお招きしました。

まず、これまでの走り方で50mを走ったタイムを計り、速く走る「コツ」を教えてもらいました。

「手を大きく振る」「歩幅を大きく」など「コツ」を生かして走ってみると、タイムが短くなりました。これからの運動会が楽しみですね。

また、講師の先生から、陸上競技を続けてきた思いや苦労も伺いました。自分で目標を決め、一步一歩努力していくことは、とてもすばらしいことだと学ぶことができました。

内容などの掲載に付きましては、学校・講師の了解を頂きました。(2017.12.5)

〔第1回・1日、第5回・15日、第6回・21日〕指導:PTA(陸上競技の経験があるお母さん)

・股関節回りの動きを大きくするストレッチは、足と体の向きに注意しましょう。

・短距離は、つま先を使うので、底の柔らかい運動靴が向いています。

・スタートは、下を向かずに前を見て、アゴが上がらないように走りましょう。

・連続片足ステップで股関節を大きく使う運動や、スタートやリレーの練習も行いました。

・1日は、レスリングや、プロ野球チームのトレーナー経験のあるお父さんが協力してくれました。

(一部のスナップは、前年の記録を使用しています。)

〔第2回・7日、第3回・8日、第6回・21日、第7回・22日〕指導:新宿コミスポクラブ・河内

~中学時代に、「駅伝競技」の経験のあるお父さんが、実技に協力しました~

・準備運動として、肩甲骨の動きを良くするストレッチや、腕振りのポイントを説明しました。

・雲梯は、肩甲骨の可動域を広げ、スムーズな腕振りの役に立ちます。

・雲梯では、親指の使い方も覚えましょう。握力が強くなり、色々なスポーツにも役立ちます。

(追って腰筋のイラストを掲載します。)

(追って腰筋のイラストを掲載します。)

・足の素早い動きに必要な、大腰筋の働きを高める、片足を1歩下げてから振り上げるストレッチや、

腕とヒザをクロスして上げる、大腰筋活性化の運動を行いました。

・スキップで、地面を強く蹴る動きと、足を素早くお尻に引きつける動きを練習しました。

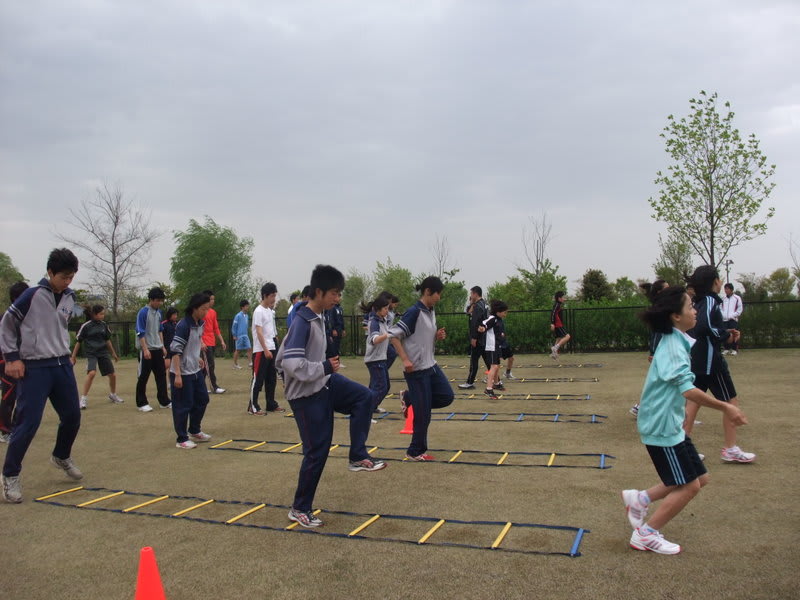

・ラダーでは、ゆっくりと体の軸を保って移動する動きと、素早い動きの二つを練習しました。 ・「スタート」や、「かけっこ」の練習も行いました。

・「スタート」や、「かけっこ」の練習も行いました。

・熱中症予防や、疲れにくい体作りに効果にある「インターバル速歩」も行います。

〔第4回・14日〕指導:新宿区スポーツ推進委員

~下記の記事は、昨年5月17日の記録です~ ①

① ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤ ⑥

⑥ ⑦

⑦ ⑧

⑧

・参加者の集合呼び掛けは、児童スタッフ2名が行ってくれました。~①

・アキレス腱や、股関節の可動域を高める準備運動を行いました。~③

・集中力や反射神経を高める、ジャンケンゲームを行いました。~④

・股関節を大きく使う運動や、スキップをバリエーションを変えて行いました。~⑤

・後ろから支えたり、軽く押すスタート練習を行いました。~⑥

・50㍍走のタイム計測も行いました。~⑦⑧

〔第1回・5月9日〕指導:新宿コミスポクラブ・河内

.

. ①

① ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤

・準備運動の注意点。

・競技直前は、過度なストレッチは行わない。

特に、アキレス腱・足首・ふくらはぎなどを強くストレッチすると、返って瞬発力が低下する。

(筋肉の弛みが回復するまでに、約2時間かかる)。

・日常のストレッチは、関節の可動域を大きくする。

・リラックス効果がある。

・足の動きと、腕(肩甲骨)の動きの連動が大切。

・腿(モモ)を高く上げるのではなく、うまくヒザを回転させ、スムーズにスイングさせることが大切。

・肩甲骨を後ろに寄せ、可動域を大きくして腕を振る。

(特に、腕を振り下ろすことと、後ろに引くことに意識をすると、足の出が良くなる)。

・骨盤も前に押し出すように意識すると、更に足の出がスムーズになる。

(普段から、骨盤を前傾させる動作を覚えるとよい。)

・補助運動として、その場で、手足のクロス上げを行う。~①

(腸腰筋が活性化して、足の動きがスムーズになる)。

・スキップ運動は、蹴った足の戻りを早くすると、足の回転が早くなる。

・ラダーのステップワークで、横向きでゆっくりと移動する。~②

(体の軸を真っ直ぐに保ち、地面を押す感覚をつかむ)。

・ラダーで、直進する時は、腕の振りと足の動きを連動させる。~③

(足の動きに気を取られると、腕の振りが弱くなりやすいので注意する)。

・スクーターボードを、二人一組で使い、股関節の可動域を大きく使う。

ボードを押す人は、片足は体に引きつけ、他方はボードを真っ直ぐに押し推進力をつける。~④

・ボードに乗る人は、うつ伏せになり、両足を上げ背筋を刺激する。

(背筋は、姿勢を正しく保つのに役立ちます)。

・終わりに、リレーを楽しみました。~⑤

〔第2回・5月10日〕指導:PTA(陸上競技の経験があるお母さん) ①

① ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤ ⑥

⑥ ⑦

⑦ ⑧

⑧

・股関節回りの動きを大きくするストレッチ。足と体の向きに注意しましょう。~③

・連続片足ステップで股関節を大きく使います。

・・ラダーで、つま先を使い、足の回転を速くする練習をしました。~②⑤

・50M走の練習。~⑥

・リレーも楽しみました。~⑦

〔第3回・5月17日〕指導:新宿区スポーツ推進委員 ①

① ②

② ③

③ ④

④ ⑤

⑤ ⑥

⑥ ⑦

⑦ ⑧

⑧

・参加者の集合呼び掛けは、児童スタッフ2名が行ってくれました。~①

・アキレス腱や、股関節の可動域を高める準備運動を行いました。~③

・集中力や反射神経を高める、ジャンケンゲームを行いました。~④

・股関節を大きく使う運動や、スキップをバリエーションを変えて行いました。~⑤

・後ろから支えたり、軽く押すスタート練習を行いました。~⑥

・50㍍走のタイム計測も行いました。~⑦⑧

〔第4回・5月24日〕 同上

スポカル広場の中で、随時、「駆けっこ」から「駅伝」まで、短距離走や持久走の練習を行います。

当面、自主参加としますから、その時の参加者に合わせて練習を行います。

「スポカル広場」の予定表には記載されない場合が有りますから、直前のネット情報も参考にして下さい。

「駆けっこ」~トレーニングの必要性 編

「駆けっこ」~トレーニングの必要性 編

1.トレーニングと、練習の違いを明確に

・ トレーニングとは……筋・関節・心肺機能などを強化する一連の運動。

・ 練習とは……それぞれのスポーツの技能中心の運動。

2.基礎体力の差を考える

野球を例に取ると、高校生までの野球なら日本のチームの方が強いチームが沢山あります。

しかし、大学やプロ野球になると、日米野球で知っての通り、1年に3~4ヵ月位しか野球をやっていないアメリカチームの方に分が有るのではないでしょうか。

1年中やっている国と、年に4ヵ月しかやっていない国とでいい勝負になっている、という事は、どういう訳でしょうか。

この差は、何と言っても基礎体力のある選手がやれば早く技術も覚えると言う事を物語っていると思います。

(参考:報知高校野球)

スポカル広場では、トレーニングに役立つ器具もいろいろ有りますから役立てて下さい。

(参考:姉妹サイト「淀四はぐるま会だより・河ら版」より転載)

「駆けっこ}~自主性編

「駆けっこ}~自主性編

早く走れるようになるためには、「自分から進んで取り組む~自主性が大切」です。

1.大リーガーのイチロー選手の話し

イチロー選手は小学生の頃、毎日のようにお父さんと一緒にバッティングセンターに通っていました。

この話が知られるようになると、バッティングセンターに親子連れの姿がとても目立つようになりました。

この事を聞いたイチロー選手は、「僕がバッティングセンターに行ったのは、自分から頼んで父親に付いてきてもらったのです…」とコメントしました。

早く走れるようになるためにも、どのようなスポーツにも、自分から進んで行動する事が大切です。

2.トレーニングは自主性をもって

トレーニングを行って成功するには、その自主性が大きなポイントになります。

単にノルマをこなすだけの、自主性のないトレーニングは、ケガをする等、決していい結果は出ないでしょう。これは全てのトレーニング法に通じる、基本的な考え方です。

トレーニングは、つまらないもの、苦しいものかも知れません。しかし、それによって思い切りプレーできる、ケガが防げる、強いボールが投げられる事を知った選手は、続ける意思ができるし、それはいやなもの、苦しい物では無く、必要な物になって来るのです。

(参考:報知高校野球)

「自主性」についての考え方を参考にして取り組んで下さい。

(参考:姉妹サイト「淀四はぐるま会だより・河ら版」より転載)

4月27日 「駆けっこ」~運動会に向けての練習予定

「運動会で早く走りたい」…こんな希望に応えて、次のプログラムを予定しています。

4月29日(祝) クレーマースプリントクリニック 短距離走の講習会が行われました。

熊谷で行われた、陸上競技「短距離走」の講習イベントに、地域の体育指導委員他、合計3名が参加しました。講習内容は、中・高校生の陸上部を主な対象にした、本格的なものでした。

熊谷で行われた、陸上競技「短距離走」の講習イベントに、地域の体育指導委員他、合計3名が参加しました。講習内容は、中・高校生の陸上部を主な対象にした、本格的なものでした。

5月 1日(日)

地域の体育指導委員を迎えて、「駆けっこ①」の指導が行われました。

地域の体育指導委員を迎えて、「駆けっこ①」の指導が行われました。

初めに、準備運動を行いました。

▼

体幹を安定させながら敏捷な動きをします。

▼

①歩きながら、腰の高さ位まで、足を引き上げます。

②同様に、胸の高さ位まで、足を引き上げます。

③手とクロス方向の足を振り上げます。

④足を後方に、お尻をたたくように曲げます。

充分に曲がらない場合、大腿前側の筋肉(大腿四頭筋)が硬いか、大腿後側の筋肉(ハムストリング)の筋力が弱い事が考えられます。

⑤歩きながら、股関節に動きをつけます。

股関節を、開く・閉じる。 後方にも歩くなど、色々なバリエーションが有ります。

ランニングとストレッチングをして、終了しました。

スポカル広場では、「ラダー」を使った運動は、いつでもできます。

50M走のタイム計測も随時行います。

タイムの分布は、新宿コミュニティスポーツクラブの「50M走タイム分布」で公開しています。

練習成果の確認と、励みになるように役立てて下さい。

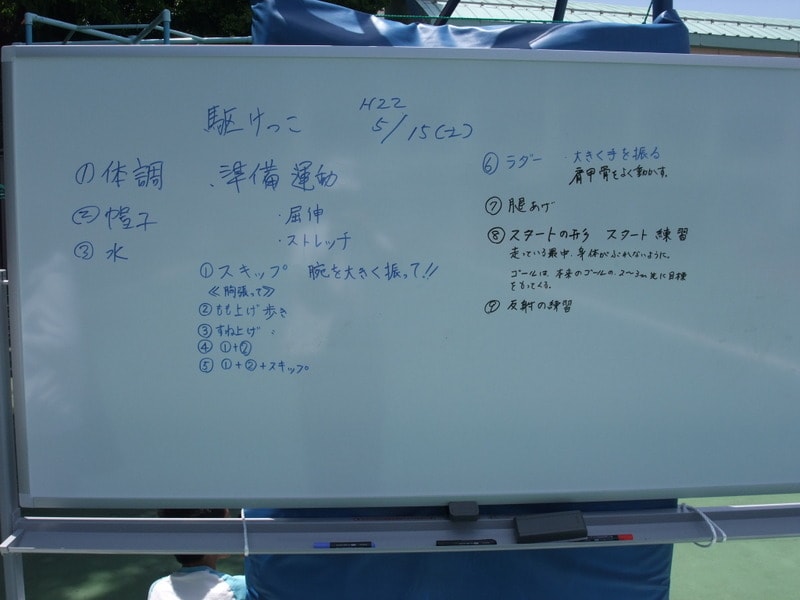

5月15日(土)

準備運動後、前回練習したメニューの、基本ステップの反復練習を行いました。

準備運動後、前回練習したメニューの、基本ステップの反復練習を行いました。

1.体調・帽子・水分(水筒)チェック

2.準備運動 アキレス腱伸ばしの時のかかとの向きに注意しよう。

「肩胛骨」回りの動きとストレッチ。

3.スキップラン 体幹部を安定させて行う。

4.マイクロハードル 体幹部を安定させながら、手と足の動きを連動させる。

1. ゆっくり → 徐々にスピードを上げる。

2.ラストハードル後 → 方向転換。

5.スタート練習 ランニングフォームをみんなでチェック。

注意点 手の振り方 ・ 顔の向き

ボールキャッチ

ミラードリル 相手の動きに合わせて、素早く動く。

6.整理運動

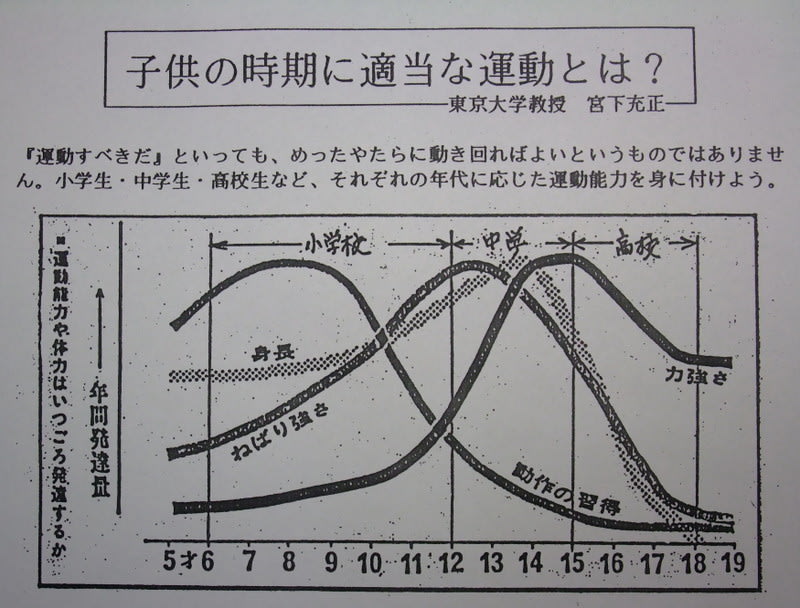

7.「子供の時期に適当な運動」の説明

(参考:姉妹サイト「淀四はぐるま会だより・河ら版」より転載)