こんにちは。

大変ご無沙汰しております。

最近は焙煎機の完成と共にすごーくサボってばかりの日々を送っております。

ですが、珈琲の香味の探求はサボっていた訳では無くて、結構大きな山にぶち当たっていたのですよ。

大きな山とは「苦み」。

浅煎りでも深煎りでも同じような「苦み」が出てしまい、これを何とかしようと奮闘していました。

結論から言うと単純に「焙煎機の余熱はほどほどに」と言うことです。

自作の焙煎機は、ドラムに使った素材がステンレスですが、これの厚みが0.4mmのごく薄い材料でして、熱がモロに珈琲に伝わってしまうのですよ。これが。

ここの所が分らなくて苦労しました。

具体的にはどういう事かと言うと、一般的な焙煎機は余熱を180度位まで上げてから生豆を投入します。

この時、ドラム内はほんわか温まった状態で、生豆の表面を焼くような熱さはありません。

しかし、自分の作ったドラムは極薄のため、下のバーナーの熱をモロに吸収してその分をそのまま生豆に伝えます。

結果として表面焼けが起こり、生豆の中と外の焙煎度の違いが極端に出てしまいます。

これが原因で「苦み」が発生していたと思われます。

この「苦み」を他のもので表現すると「御岳百草丸」を舐めた感じに近いものが有ります。

「良薬は口に苦し」 おやじの口癖だったですが、珈琲はほどほどが良いですね。

【焙煎プロファイル】

余熱 : 140度~150度(夏と冬で変えています。ちなみに夏が140度)

投入から白っぽくなるまで : ガス圧=0.4 ダンパー=0.25

白から1ハゼまで : ガス圧=0.75~0.8 ダンパー=0.3

1ハゼから排出まで : ガス圧=0.5 ダンパー=0.55

大体こんな感じで落ち着きそうです。

まだ「白から1ハゼまで」は考察の余地有りと感じます。

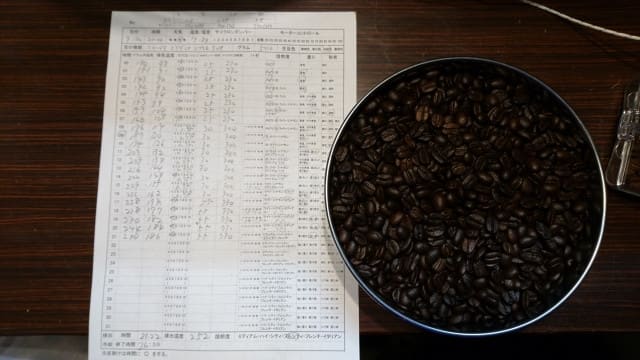

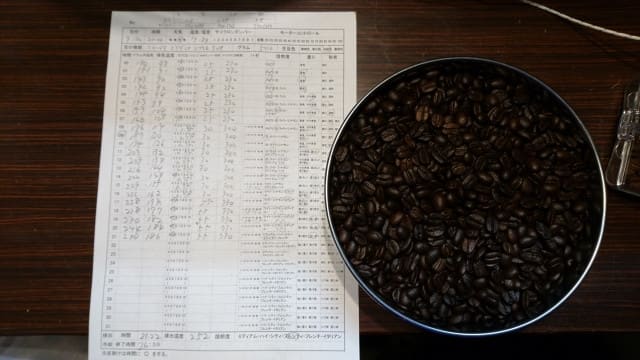

で今回はコロンビアをフルシティとフレンチの中間で止めてみました。

香味の特徴として以前より良くなった点が二つあります。

1.苦みが普通の飲みやすいものになった。(まあ、当たり前ですが)

2.焙煎後の日毎の変化が少なくなって、2日目から10日間位はほとんど一定の香味が出る様になった。

以前は香味の変化も珈琲の内と考えていましたが、安定した香味で頂けるのは良いもんですね~。

それではまた。

大変ご無沙汰しております。

最近は焙煎機の完成と共にすごーくサボってばかりの日々を送っております。

ですが、珈琲の香味の探求はサボっていた訳では無くて、結構大きな山にぶち当たっていたのですよ。

大きな山とは「苦み」。

浅煎りでも深煎りでも同じような「苦み」が出てしまい、これを何とかしようと奮闘していました。

結論から言うと単純に「焙煎機の余熱はほどほどに」と言うことです。

自作の焙煎機は、ドラムに使った素材がステンレスですが、これの厚みが0.4mmのごく薄い材料でして、熱がモロに珈琲に伝わってしまうのですよ。これが。

ここの所が分らなくて苦労しました。

具体的にはどういう事かと言うと、一般的な焙煎機は余熱を180度位まで上げてから生豆を投入します。

この時、ドラム内はほんわか温まった状態で、生豆の表面を焼くような熱さはありません。

しかし、自分の作ったドラムは極薄のため、下のバーナーの熱をモロに吸収してその分をそのまま生豆に伝えます。

結果として表面焼けが起こり、生豆の中と外の焙煎度の違いが極端に出てしまいます。

これが原因で「苦み」が発生していたと思われます。

この「苦み」を他のもので表現すると「御岳百草丸」を舐めた感じに近いものが有ります。

「良薬は口に苦し」 おやじの口癖だったですが、珈琲はほどほどが良いですね。

【焙煎プロファイル】

余熱 : 140度~150度(夏と冬で変えています。ちなみに夏が140度)

投入から白っぽくなるまで : ガス圧=0.4 ダンパー=0.25

白から1ハゼまで : ガス圧=0.75~0.8 ダンパー=0.3

1ハゼから排出まで : ガス圧=0.5 ダンパー=0.55

大体こんな感じで落ち着きそうです。

まだ「白から1ハゼまで」は考察の余地有りと感じます。

で今回はコロンビアをフルシティとフレンチの中間で止めてみました。

香味の特徴として以前より良くなった点が二つあります。

1.苦みが普通の飲みやすいものになった。(まあ、当たり前ですが)

2.焙煎後の日毎の変化が少なくなって、2日目から10日間位はほとんど一定の香味が出る様になった。

以前は香味の変化も珈琲の内と考えていましたが、安定した香味で頂けるのは良いもんですね~。

それではまた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます