ゆるキャンの横川鉄道博物館こと碓氷峠鉄道文化むらの続きです。16時55分に鉄道資料館を出て外の広場に戻りました。既に閉館時刻のお知らせメロディが流れていて、見学客の大半はもう退出していたようでしたが、まだ十数人が広い園内にちらほら見えました。

とりあえず、まだ撮っていなかった上図の189系の反対側の側面を撮りにいきました。御覧のように前照灯が点いたままでした。開館中は点いているそうです。

この図で撮りました。こちらは塗り直し修復が済んでいました。来た時に一度撮ろうとしたのですが、西日がもろに降り注いで逆光状態であったため、後回しにしたのでした。

さようなら、また来るよ、と心で呼びかけて撮りました。

このアングルもあったな、と思い出して撮りました。

原作コミック第16巻116ページ3コマ目です。「碓氷峠鉄道文化むら」が「横川鉄道博物館」になっています。

あと、この線路も撮っとかないと、と急いで撮りました。これは鉄道展示室の西展示室の車庫に収められているED42形1号機が、この線路の続きに載っているので、年に一、二度、イベントなどで軌道モーターカーTMC200Bに推進されて外へ動いて出てくる模擬走行展示を行うのだそうです。機会があれば見たいものです。

189系の手前にあった手動の転轍機。これもイベントなどで実際に動かす体験が出来ると聞きました。

転轍器のレバーを反対側に倒すと、分岐のレールが反対側のレールにくっついて固定されるわけです。

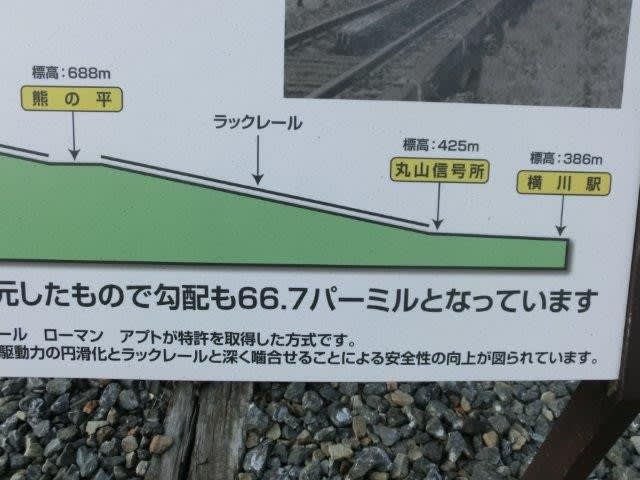

近くにあったアプト式の展示軌条の案内説明板。これの図が、碓氷峠越えなるものを理解するには一番分かりやすいので、しばらく見ました。

御覧のように、軽井沢駅と矢ヶ崎信号所の間ぐらいに碓氷峠のピークがあるそうで、そこから横川まで急こう配の下り坂になります。高さ252メートルを下って熊ノ平駅跡に至ります。今回はこの熊ノ平駅跡からの「アプトの道」を横川駅まで下っていったわけです。

そして熊ノ平駅跡から、さらに高さ302メートルを下って横川駅に至るわけです。ずっと下り坂ですので、これを横川駅からたどると、ずっと登り坂で疲れます。だから作中で各務原なでしこ達も、実際に私も、熊ノ平駅跡からスタートして降りていくコースを選んだわけです。

とうとう17時になりました。閉館時刻の挨拶のアナウンスに押されるようにしてゲートを出ました。右の189系や旧検修車庫内のEF63形の前照灯が、見ていたら17時3分に相次いでフッと消えました。

碓氷峠鉄道文化むら、予想以上に素晴らしいスポットでした。最高に楽しい場所です。鉄道に興味が出てきた身には、展示車輌のひとつひとつが面白く、見飽きなく、撮影も二、三枚では足りませんでした。

もともと文化財学、美術史学の研究者なので、対象物は真剣に時間をかけて見て、考察し検証するのが癖になっています。仏像ならば最低でも30分は見て学びます。鉄道車輌ならば、10分ぐらいは欲しいところですが、ここの41輌の展示車輌を全て見ようとすると410分、半日はゆうにかかります。5分ずつに縮めても3時間25分かかりますから、今回の約2時間半ではとても足りませんでした。

なので、まだ見ていない車輛が10輌ぐらいははあったと思います。鉄道資料館のほうでも、展示コーナーの全てを見られないままになりました。

したがって、必ず再訪する、と決めました。秋に予定している群馬キャンプ編二日目のルートの聖地巡礼で、ここにまた来よう、最低でも三時間はとって、今回見られなかった展示をゆっくり見よう、と考えました。 (続く)