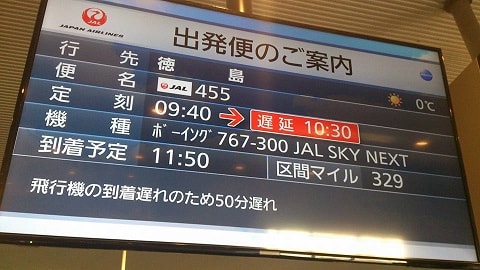

福岡出張が延期になって、昨日は福岡から次の仕事の徳島に入る予定が、直接、東京からまだ雪の残る徳島へ。(鎌倉から西湘まで波はないっす)

沖縄にまで雪を降らした今回の寒波の影響で、四国中も雪だらけで、四国地連の集会参加者の皆さんもたいへん苦労して、徳島まで来られた模様。

私鉄四国地連第40回政策・バス・ハイタク合同ゼミナール@阿波観光ホテル、写真は主催者挨拶をされている地連書記長。

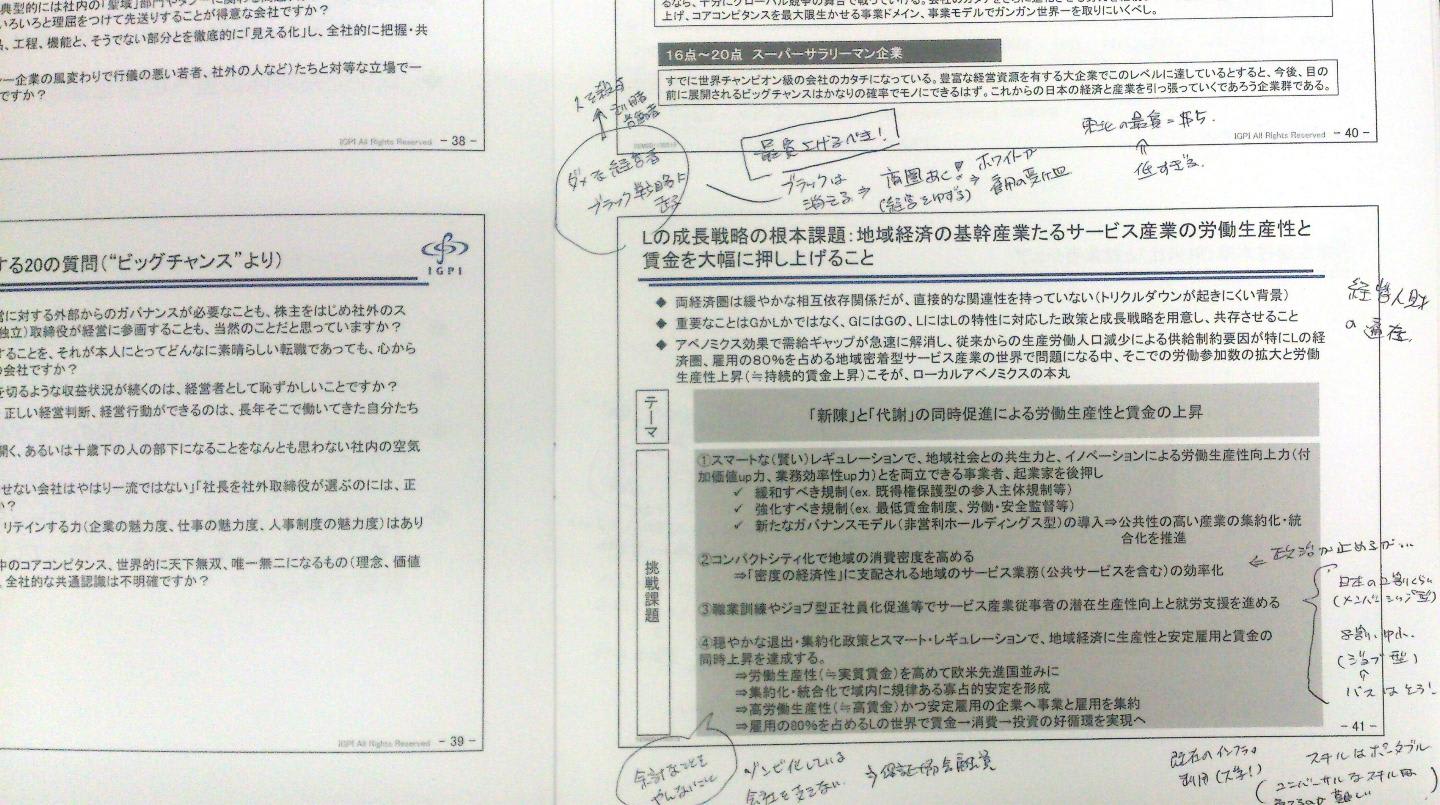

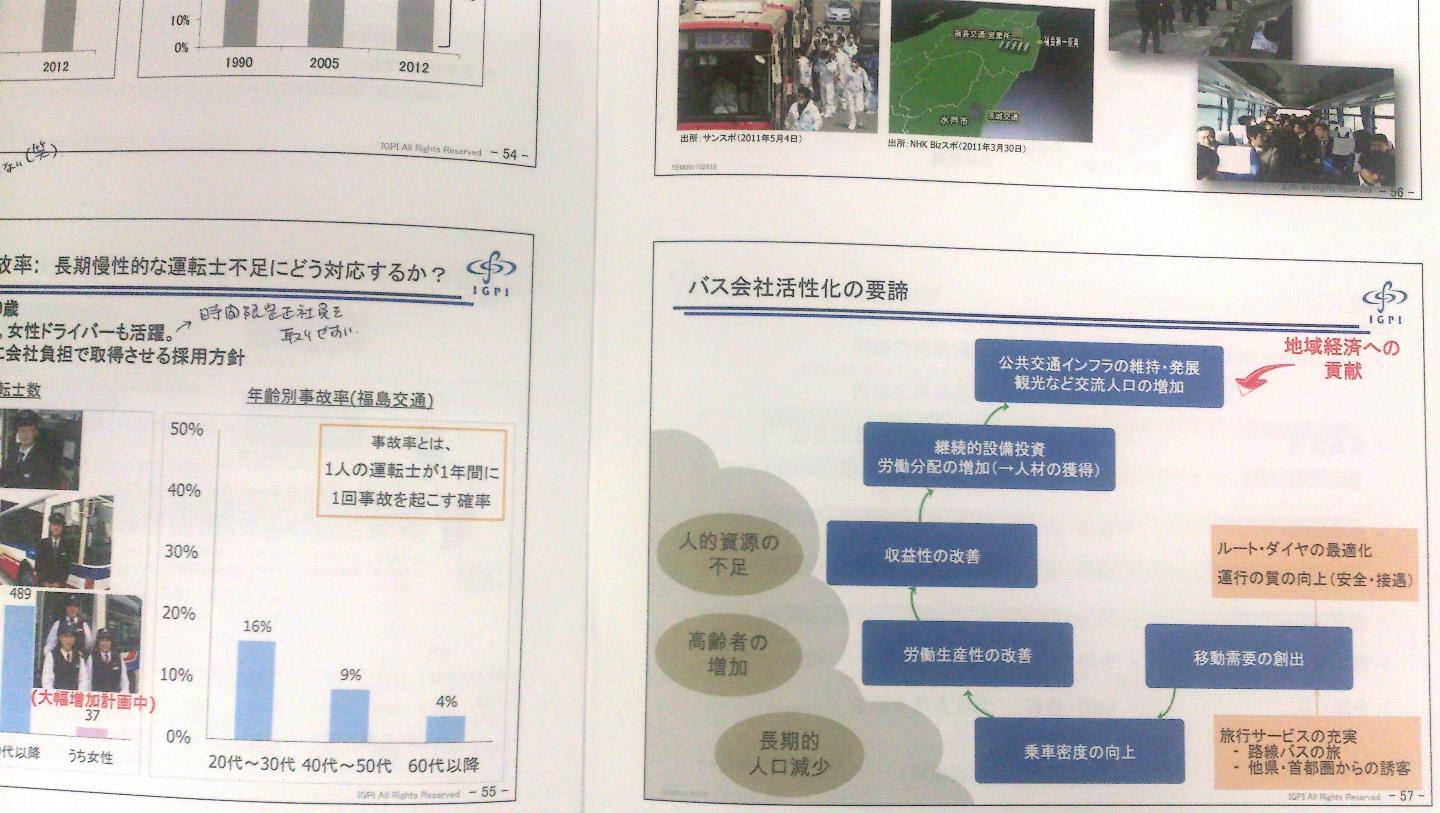

自分の役割は、基調講演として「交通政策基本法成立後の地域の取り組み~各計画の策定」について。

持ち時間1時間だったが、ついつい喋りすぎてしまい、持ち時間20分オーバー、ごめんなさい。

で、自分のあとは、特別講演として、「メンタルヘルス不調者への気付きとその対応」というテーマで、医療法人かわせみ八多病院杉本順子理事長。

ストレスは人生のSpiceである。

ストレスはSelf-checkが大切である。(今の自分に適度か過度か)

Stress-controlが大切である。

仕事におけるストレス強度=仕事の要求度の大きさ×仕事の自由度の小ささ×周囲のサポート度の小ささによる立方体。(←カラセックモデル)

ストレス関連疾患には「神経症」(ストレスの影響が心の面に現れるもの)「心身症」(ストレスの影響が身体症状に現れるもの)「うつ病」がある。

うつ病とは、端的に言えば「エネルギー切れ」。

動物的な本能の働き(意欲・食欲・睡眠(欲)・性欲など)が減退、人間としての生産性が低下、生命エネルギーの減退、抗うつ薬の内服が効果的です、とのこと。

先生は「男の人ばっかりやね~、あれ、女性いますか?」と会場に問われたが、1名のみ女性参加者あり、だからか少しトーンが落ちたが、けっこう際どいエロネタで、性欲に関してこれがうつの判断基準としていかに重要かをかたられた、「最近やってる?」。(←ここの先生の解説は、会場ほとんど全員が食いついていたな~(笑))

自分にとって興味深かった点が以下のところ。

「うつ病の従来型と現代型」。

従来型(既往型)は、中高年層、規範への愛着、疲弊と罪悪感、初期にはうつ病の診断に抵抗、(エネルギー切れなので)薬物反応は良好。

現代型(気分変調型)は、若年層、自分自身への愛着(悪いのは他人)、回避と他人への避難、初期からうつ病の診断に協力的、(エネルギー切れではないので)薬物に部分的効果。

従来型(既往型)は「死なねばならぬ!」と自殺に行き着く、一方、現代型(気分変調型)は自殺は滅多にない、でも「死んでやる!」というヒステリックなパターンは有り、彼氏の部屋でリストカットとか、SNSとかネットなどで周りに知らせて、気付いてくれる人がいれば助かるというような、劇場型な自死に至ることはあるから要注意とのこと。

ただし飛び降り自殺は両方にあるそうだ。

現代型(気分変調型)ってのは、まさに自分たちが対応に困るパターンで、ややもすれば、「ほんとに病気なのだろうか…」って困るケースだ。

先生曰く、「でも、WHOのうつ病の診断基準には合致する」のだということだそうだが。

で、ここから「メンタルヘルスケアの具体的進め方」を解説。

我々社労士にはおなじみの厚生労働省の

「職場におけるこころの健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」の図が登場。

そして「職場での変化の初期サイン」について解説、7項目あったが、要は「いつもと違う」、「なんか違う」がサイン、これは普段を知っていないと気付かないサインだということがポイント。

おかしいなと思ったら、「聴く」のだが、話しやすい聴き方に留意。

相手の言葉を最後までじっくり聴く(その人の文章が終わるまで聴く、「。」が付くまで待つ)、相手の気持ちを受け止める気持ちで聴く、ゆっくり話す・責めない・詰めない、うなづく・目を合わせる(さりげなく)・穏やかな表情で、理解できないことは(理解したいからと)再度聞き返す、結論を急がない。

高級な飲み屋のねーちゃんの聴き方を勉強する、膝に手を置くまではしなくていいが…とのこと。

「わかる」ということは。

何がわかり、何がわからないかを「わかる」、先入観を持たない、結論を急がない、面接者の中に起きてくる「どうも変だ、わからない」という感覚を大切にし「わかる」に到達する→共感。

支え合うだけではなく、自立出来るようにする、「I am OK,You are not OK.」「I am not OK,You are OK」ではなく、「I am OK,You are OK」になるように。

杉本順子先生、懇親会まで残ってくださって、席は自分のお隣、いろいろ質問された。

講演後フロントで待っているときにみんながコンビニで大量のお酒を購入している姿を見て「懇親会で飲めるのにあのお酒はなに?」、あれはあれは懇親会前の食前酒であり、会議や日頃のストレスをラインケアするための潤滑剤です。

「ストレスなさそうな人が多い気がするけどなぜ?」、労働組合で職場のために頑張ってくれる人の一番の素養は打たれ強いかってことであり、そんな人が労働組合では幹部になっていくためで、セルフケアが上手な人が今日も集まっているからだ。

そのほか、バスタクシーの職場でのストレスとは?、なぜ女性が少ないのか?、喫煙率が高いのはなぜ?、こないだの軽井沢の事故ってなんで?、そして軽井沢事故前後でバスの事故がたくさんあるのはなぜ?それってメンタルヘルス的な要因はあるの?…などなどものすごく質問攻め、さすが聞き上手だ!

昨日は1時間の講義だったが、もう少し時間があれば、ラインケアのRPGなどワーキングも出来るとのこと。