【平成29年度第67期神奈川労働大学5-4】「労基法・労契法④労働条件の決定と変更」、講師は沼田雅之法政大学法学部教授。

本日のメモは、特に「就業規則による労働条件の不利益変更」について残しておく。

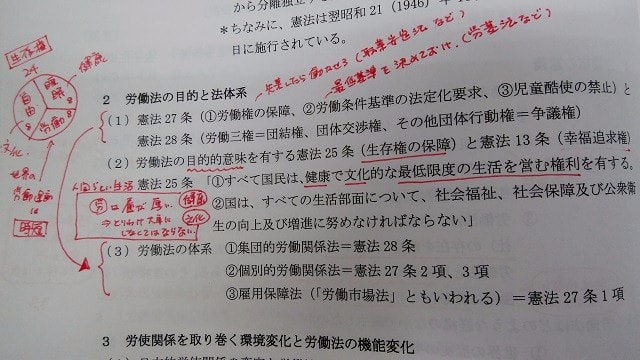

1 不利益変更後の就業規則の効力と手続き

(1)労働基準法上の手続き

・労働基準法には就業規則に関するルールが定められている。

・しかし。これら労働基準法上の手続き違反は、労基法上の刑事罰の対象であったり、行政監督の対象となったりすることが法律に書かれているのに過ぎず、就業規則の効力(実際に労働者を拘束するか否か)に関しては不明であった。

・すなわち、労基法上の手続きに問題があった場合、それが労働者に適用できるか否かについてのルールは不明であった。

(2)労働契約法上の手続き

・上記の問題点は、2008年制定の労働契約法により、解決がなされた。

・労働契約法は、効力が発生するための手続きについて、周知手続きのみでよいとされた。

・そして、この「周知」とは、労基法106条1項のそれではなく、事業場の労働者全体に対する周知と個別の労働者に対する周知の両方を指すとされ、実質的に事業場の労働者がその内容を知りうる状態になっているかどうかによって決すると考えられている。

2 就業規則の不利益変更法理

(1)不利益変更の特殊性

「就業規則の内容が『合理的』であれば契約内容となる」。

⇒ 「就業規則の一方的な変更によって労働条件を切り下げられる」こととは、別の問題。

⇒ 一度、契約内容となった労働条件について、就業規則という契約とは異なるツールによって変更されるということは、「契約は守られるべし」という契約原則に抵触するから。

(2)合理性判断の機能

本来、労働条件の変更は契約の原則(個別的な交渉・合意」にしたがって解決するべき。

⇒それを合理性判断という「利益調整」の仕組みによって解決をはかる。【秋北バス事件】

⇒集団的・画一的な経営上の要請を満たすことができるから。民法の原則通りの「粗っぽい」やり方(契約変更か解雇かを労働者に迫る)による契約内容の変更を回避できる。

⇒ 利益調整は、長期雇用慣行の成立していた日本で、その雇用を維持しつつ、柔軟に労働条件の変更を認め、長期の雇用を可能とする仕組み。

(3)合理性判断の枠組み

【第四銀行事件】合理性判断に関する集大成と評価

⇒ 使用者側の変更の必要性と労働者側の不利益の比較衡量を中心とした枠組み

⇒ よって【大曲市農協事件】のような判断となる。

(4)労働契約法による判例法理の明文化

・就業規則に関する判例法理に【フジ興産事件】の論理を付け加えて立法化した。

・合理性判断は、個別具体的な事案ごとに裁判所が決するという予測性の困難はそのまま。

(5)合理性判断に関する新たな議論

①集団的合意に合理性の推定をしようとする見解

最近では、集団的合意(多数組合との合意)を、この不利益変更法理との関係でどの程度考慮すべきかという議論も活発である。

⇒ 例えば、労働者に団結権という強い権利が保障されていることを根拠に(労働条件などに不満があれば、団体交渉を通じて解決を図るべきである)、多数組合との合意があれば、労使の利益が調整されたものとして、原則として合理性を肯定すべきであるという議論がある。

⇒ 法的安定性を保てる。一方で、労働組合の現状を考慮する慎重な見解も存在する。

②適用の合理性や代替措置を強調する見解

これまでの最高裁の合理性判断を分解すると

❶変更の必要性や内容の相当性など、変更そのものの合理性の部分。

❷一部の者だけに不利益が及ぶなど、それを実施するにあたり求められる必要な措置の部分。

の点から判断がなされていると評価する。

⇒ ❶を満たしても、❷の部分に問題があれば、合理性が否定される場合もある。

本日のメモは、特に「就業規則による労働条件の不利益変更」について残しておく。

1 不利益変更後の就業規則の効力と手続き

(1)労働基準法上の手続き

・労働基準法には就業規則に関するルールが定められている。

・しかし。これら労働基準法上の手続き違反は、労基法上の刑事罰の対象であったり、行政監督の対象となったりすることが法律に書かれているのに過ぎず、就業規則の効力(実際に労働者を拘束するか否か)に関しては不明であった。

・すなわち、労基法上の手続きに問題があった場合、それが労働者に適用できるか否かについてのルールは不明であった。

(2)労働契約法上の手続き

・上記の問題点は、2008年制定の労働契約法により、解決がなされた。

・労働契約法は、効力が発生するための手続きについて、周知手続きのみでよいとされた。

・そして、この「周知」とは、労基法106条1項のそれではなく、事業場の労働者全体に対する周知と個別の労働者に対する周知の両方を指すとされ、実質的に事業場の労働者がその内容を知りうる状態になっているかどうかによって決すると考えられている。

2 就業規則の不利益変更法理

(1)不利益変更の特殊性

「就業規則の内容が『合理的』であれば契約内容となる」。

⇒ 「就業規則の一方的な変更によって労働条件を切り下げられる」こととは、別の問題。

⇒ 一度、契約内容となった労働条件について、就業規則という契約とは異なるツールによって変更されるということは、「契約は守られるべし」という契約原則に抵触するから。

(2)合理性判断の機能

本来、労働条件の変更は契約の原則(個別的な交渉・合意」にしたがって解決するべき。

⇒それを合理性判断という「利益調整」の仕組みによって解決をはかる。【秋北バス事件】

⇒集団的・画一的な経営上の要請を満たすことができるから。民法の原則通りの「粗っぽい」やり方(契約変更か解雇かを労働者に迫る)による契約内容の変更を回避できる。

⇒ 利益調整は、長期雇用慣行の成立していた日本で、その雇用を維持しつつ、柔軟に労働条件の変更を認め、長期の雇用を可能とする仕組み。

(3)合理性判断の枠組み

【第四銀行事件】合理性判断に関する集大成と評価

⇒ 使用者側の変更の必要性と労働者側の不利益の比較衡量を中心とした枠組み

⇒ よって【大曲市農協事件】のような判断となる。

(4)労働契約法による判例法理の明文化

・就業規則に関する判例法理に【フジ興産事件】の論理を付け加えて立法化した。

・合理性判断は、個別具体的な事案ごとに裁判所が決するという予測性の困難はそのまま。

(5)合理性判断に関する新たな議論

①集団的合意に合理性の推定をしようとする見解

最近では、集団的合意(多数組合との合意)を、この不利益変更法理との関係でどの程度考慮すべきかという議論も活発である。

⇒ 例えば、労働者に団結権という強い権利が保障されていることを根拠に(労働条件などに不満があれば、団体交渉を通じて解決を図るべきである)、多数組合との合意があれば、労使の利益が調整されたものとして、原則として合理性を肯定すべきであるという議論がある。

⇒ 法的安定性を保てる。一方で、労働組合の現状を考慮する慎重な見解も存在する。

②適用の合理性や代替措置を強調する見解

これまでの最高裁の合理性判断を分解すると

❶変更の必要性や内容の相当性など、変更そのものの合理性の部分。

❷一部の者だけに不利益が及ぶなど、それを実施するにあたり求められる必要な措置の部分。

の点から判断がなされていると評価する。

⇒ ❶を満たしても、❷の部分に問題があれば、合理性が否定される場合もある。