英国高等法院(High Court of Justice)(注1)は、2005年12月13日に公正取引庁(OFT)(注1-2)の要請を受けてVIP Club(注2)の経営者(ガーディープ・シン氏:Mr Gurdeep Singh)に対し、ねずみ講ビジネスを行ったとして、関係法令に基づき、その仮差止命令(interim injunction)を下した。その手口はわが国でもよく見られるものであるが、多くの被害者がアジア人であることから警告の意味で今回取り上げた。

英国高等法院は「2002年企業法(Enterprise Act 2002)」 (注3)にもとづくOFTの要請により仮差止め命令を下したのであるが、適用する法律としては「2003年不実広告規制規則(Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2003) 、「1976年宝くじ及び娯楽に関する法律(Lotteries and Amusements Act 1976)」(注4)および「1987年消費者保護規則(営業所以外で締結した契約の取消に関する規則:Cancellation of Contracts Concluded away from Business Premises 1987)(Doorstep Regulation)1998年改正法が施行(注5)が根拠となる。

シン氏は以前にOMI Clubを個人経営していたものであるが、OFTは内々法律違反を犯していると睨んでいた。OMI及びVIP Clubに関するクレームは次のような強引な商法に対して行われた。

まず、1,695ポンド(約33万6千円)の会費を納めると、旅行やレジャーサービスの大幅割引が受けられ、また新たな会員を集めると10か月以上にわたり99,900ポンド(約1,980万円)の手数料収入が得られるというものである。

勧誘行為は英国内の一流ホテルで6時間にわたり高圧的なセールス説明が行われた。その内容は英国内に約1万人の会員を確保しつつあり、新規に1,700万人の新規会員から会費が払い込まれるというものである。

OFTは本件を裁判に付すに当たり、シン氏の営業活動は「ねずみ講」であり、多くの会員にリスクを負わせ、また前記の法律に抵触すると強く求めるとともに、各自治体が設置する取引基準局(Trading Standards Services)や貿易産業省(DTI:2010年現在はビジネス・イノベーション・技能改革省(Department for Business, Innovation and Skills :BIS) )と内密理に証拠固めを行っていた。

**********************************************************************************************

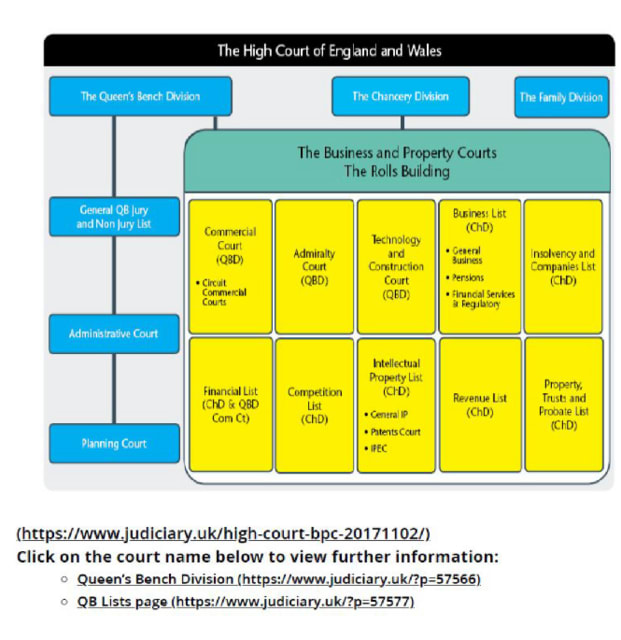

(注1)英国の高等法院は女王座部(Queen’s Bench division)、家事部(Family division)、大法官部(Chancery division)の3部からなる。民事事件の第一審であるとともに下級裁判所(Subordinate court:下級判事裁判所(Magistrates’ courts)、郡裁判所(County court)からなり、前者は陪審制をとっていない)の刑事事件の控訴審を扱う。

(https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/high-court/)

(注1-2) 2014.4.1 1973年~2014年4月1日までのOFTの機能は分解され次の機関に移管された。

① 消費者の権利保護関係(Consumer rights)

- consumer protection and complain about a product or service関連

- complain to the Advertising Standards Authority 関連

- complain to Monitor 関連

- Financial Conduct Authority (FCA) 関連

② 企業の非競争的行為及びそれらに関する市場部門の問題(Anti-competitive behaviour and issues with market sectors)

- Competition and Markets Authority (CMA) 競争・市場庁(競争・市場庁は,2013年企業規制改革法により2013年10月1日に設立され,2014年4月1日,同法により公正取引庁及び競争委員会が廃止されたことに伴い,それら機関の機能及び権限の大部分を受け継いだ独立の非大臣庁)関連:

- anti-competitive practices (eg price fixing and bid rigging)

- a market not working well

- unfair terms in a contract

- any issues related to poor competition

- avoid and report anti-competitive behaviour

- avoid unfair terms in sales contracts

(注2)VIP clubの商号は「Leisure Marketing International Limited」である。

(注3)「2002年企業法」は2003年6月20日に施行されたもので、①不実広告、②富くじ、③商品・サービスの提供、④取引についての記述、⑤不正なオークション(mock auction)、⑥不公正な消費者契約、⑦「time-share:リゾートのホテルやコンドミニアムの部屋を設定された期間使用できる権利を購入する制度またはその物件」、⑧訪問販売、⑨隔地者販売、⑩消費者信用、等につき、OFT等法執行機関に法的な権限や裁判所命令を得る権限を定めたものである。

(注4) 同法は、国による宝くじを除いて、すべての宝くじや富くじを違法とするものである。

(注5) 1988年不実広告規制規則(Control of Misleading Advertisements Regulations 1988)は、2003年に改正された(2003年12月29日施行)。

(注6)同規則は、訪問販売を規制する規則であり、7日間の取消権を保証するクーリングオフ期間ならびにその方法(取消の様式)について事業者は書面通知しなければならない(消費者は必ずしもその書面を使う必要はない)。これに違反した場合、契約の履行は強制されず、また犯罪行為となる。

************************************************************

(今回のブログは2005年12月26日登録分の改訂版である)

Copyright © 2005-2010 芦田勝(Masaru Ashida ).All Rights Reserved.No reduction or republication without permission.