クローン文化財とは何か。

要するに、文化財の高精細複製のことだと思う。

東京藝術大学で開発された技術だという。

チラシの説明によると、

「文化財は、保存のためには公開を制限せざるをえないという

ジレンマを常に抱えてきました。

この両立を目指し東京藝術大学で開発されたのが、

クローン文化財です。

クローン文化財は、

現存する文化財を質感に至るまで忠実に再現するのみならず、

戦災などで焼失した文化財の復元も実現してきました。

従来の複製と異なり、

ひとの手技や感性を取り入れることで、

文化的背景や精神性といったいわば

「芸術のDNA」までも再現しようとするものです。

世界共有の財産を守り伝える新技術として、

文化の共有と継承、そして平和の実現を目指します」

━ということだそうである。

東京藝術大学が開発した複製技術をクローン文化財と呼ぶ─

ようだ。

そのクローン文化財のちょっとした展示が

近所の渉成園(しょうせいえん)で開かれていたので、

新聞でそのことを知り、行って見ることにした。

いつもいつも行くのは近場だけれども(>_<)、

渉成園は枳殻邸(きこくてい)とも呼ばれ、

東本願寺の飛び地境内地である。

東本願寺の正面の御影堂門から東へ歩いてゆく。

御影堂門のある烏丸正面通に立つと枳殻邸の入り口が見える。

お東のすぐ近くにある池泉回遊式の庭園である。

枳殻邸の入場料金は500円で、500円を払うと、

「クローン文化財」も(無料で)見られた。

タイトルは

「こうりん クローン文化財 上洛」

渉成園の中の建物の一つ閬風亭(ろうふうてい)

で公開されていた。

https://www.higashihonganji.or.jp/news/shoseien/46243398/

【渉成園展示会情報】

『こうりん ークローン文化財 上洛ー』展(1/14~29)

2023年1月14日(土)より、

渉成園を会場に『こうりんークローン文化財 上洛ー』展が

開催されますのでお知らせします

(主催:東京藝術大学COI)。

会 期

2023年1月14日(土)~29日(日)

時 間

各日 9:00~16:00(最終入場15:30)

会 場

渉成園 閬風亭(ろうふうてい)

主 催 東京藝術大学COI

渉成園

https://www.higashihonganji.or.jp/about/guide/shoseien/

まず渉成園の入り口を入り、いつものように

石臼などが組まれた高石垣を正面に見てから

右へ曲がり、園の中へ入る。

すぐに閬風亭の入り口があり、

入り口の横には法隆寺の釈迦三尊のレプリカ

(クローン文化財)が・・・。

3D出力した釈迦三尊の見事な出来に息をのむ。

展覧会で見たことのある法隆寺のものと寸分も違わない。

そして、その横の入り口から靴を脱いで亭の中に入る。

靴を脱いだら板の間なのでとても足が冷たい(>_<)。

中へ入ると

東京藝術大学が携わった高句麗、

ミャンマー、バガン遺跡の複製などアジアのクローン文化財が並ぶ。

畳の上に壁画や仏像が並んでいるのがミスマッチながら、

不思議な存在感を放っていた。

法隆寺の焼損した壁画の復元は見事の一言で、

真ん中に透明の釈迦三尊が畳の上に鎮座している部屋は

シュールだった。

一体何を見ているのだろうか、と自問自答したくらいの

不思議な空間であった。

ただ背後の壁画は立派で彩色も素晴らしい。

焼損した以上、本物は最早見られないのだから、

このようなデモンストレーションは意味のあるものに思えた。

同時になんという贅沢な空間だろうかとも思った。

西洋絵画も展示されていた。

フェルメールの「真珠の耳飾りの女」

言うまでもなく、質感までそのものだ。

(本物を見たことがあるので)

ブリューゲルの「バベルの塔」も油絵の質感がリアルすぎた。

本物と違い、ガラスもないのですぐ近くまで寄れる。

そしてあまり大きくない画面にミクロ単位で描かれている

小さな人物までがくっきりと分かる。迫力があった。

感動して一部をアップで撮ってみた。

1ミリほどの人物の細部まで見事に再現されている。

(一部反射していてうまく撮れなかった)

ゴッホの作品もあった。

筆の盛り上がりが生々しい。

自画像だけでなく、

今では焼失してしまった「ひまわり」が復元されていた。

クローン文化財は、

焼失して現存しない作品も復元できるという利点がある。

さらにマネの「笛を吹く少年」では

平面的な筆遣いがそのままに再現されていたが─

なんと、この肖像画の立体が展示されていたのは

驚きだった。

もちろん後ろ姿も再現されているのだ。

技術のデモンストレーションでもあるようだ。

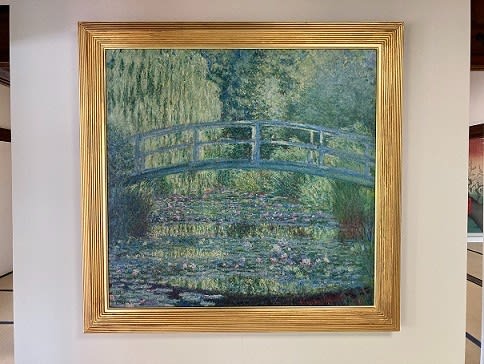

よく見かけるモネの睡蓮の図

そして雪村の「猿猴図」三幅対は

もともと三幅対だったものが現在は散逸し、

別々に保管されているそうだ。

そこで東京藝術大学が三幅をクローンとして再現し、

三幅対を一堂に展示することを可能にしたという。

クローン文化財にはこのような効用もある。

あくまで代替措置だが、

高精細で再現されたものなら、見る値打ちはある。

以前、尾形光琳の「風神雷神図屛風」の複製の裏に、

本来、本物に描かれていた抱一の「夏秋草図屏風」を

描いたレプリカを見たことがあったが、

それに感動したことを思い出した。

表と裏、何度も行き来し、

光琳と抱一の共演を楽しんだのだ。

本物は分離され、それぞれの屏風に仕立てられているので、

現在では味わえない贅沢をほんの少し

もとはこうだったのか、と想いを馳せることが出来た。

クローン文化財は所詮偽物だとか、

模倣に過ぎないなどのマイナスイメージがあるそうだが、

こうして間近に見られ、ガラス張りもなく、

近くへ寄って見られ、写真にも撮れる。

本物だと展示するうち劣化もするし、

盗難や空気に晒すリスクがある。

京都のお寺でも本物は博物館などに委託し、

寺では高精細複製の障壁画を展示するケースが増えている。

本物ではないにせよ

気軽に文化財(のそっくりのレプリカ)を見られ、

触れることも出来、体験することも出来て、

写真にも撮れる。

文化財を身近に感じられるこのような展示もある意味、

意義のあることではないかと思えた。

文化財の保存・継承という問題も提起している。

制作するには大変な労力がいるだろうけれども、

見る方は新しい文化財の楽しみ方が出来るようになった。

滅多に見られないものを手軽に見られ身近に感じられる。

クローン文化財は複製だと割り切れば、

美術品鑑賞の新たな可能性を感じさせた。

↓ブログ村もよろしくお願いします!