2015年 9月28日~30日

涸沢3日目。

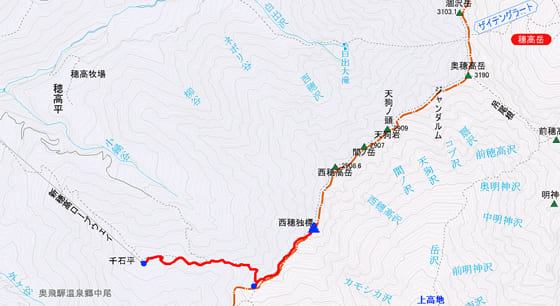

今日はパノラマコースから屏風の耳に立ち寄り、上高地へ下山する。

パノラマコースは地図上では上高地へ近道に見えるが、アップダウンが多く険しいので、横尾コースより時間がかかる。

涸沢小屋の朝食。

朝食の時間は5:30から、早い者順。

5時過ぎに食堂に行くが、すでに30人くらいの列が出来ていた。

朝食を済ませて早々に出発する。

今日はモルゲンロートを見て帰らないとね!

ベストスポットでモルゲンロートを待つ。

キタッー

昨日登ったザイテングラードも、奥穂、涸沢岳、涸沢槍が赤く染まっている。

きれい~

太陽の光を浴びて、タヌキ岩がますますタヌキに見えた。

パノラマコースは涸沢ヒュッテの直下から始まる。

涸沢ヒュッテや涸沢小屋の情報ボードには 、「パノラマコースは危険個所がいくつかあるので、上級者向け」

と案内されていた。

パノラマコースの入り口にある立札。

大丈夫だろう。出発~(AM6:28)

低木帯を過ぎると木橋が見えてきた。

谷川の斜度はそれほどきつくないので、そんなに怖さはない。

角材の橋が2か所にあった。

振り返ると涸沢ヒュッテが眼下に見えたのでズームする。

北面のトラバースが続く。

谷側は草付きの斜面になっているので、怖さは感じない。

涸沢カールがよく見える。

今日もお天気はいい。明日は雨予報だ。

北穂もよく見える。

ガレたところを通過する。山側の落石に注意して素早く通過する。

さらにトラバースは続く。

雨に濡れていたら、通過したくないところ。

岩棚に付けられたかなり狭い登山道を登る。

ロープがつけられているが、手でしっかり岩を掴んだほうがよい。

トラバース道は続き、ルンゼ(岩溝)を通過する。

8月上旬まで雪渓が残り通過できないことがある。

(今年は9月18日頃の開通だったようだ。)

ルンゼを通過し廻り込んだら、ロープが垂れ下がった所を降りる。

灌木帯をさらに登って行くと、視界が広がる。

前穂高岳北尾根の稜線上の最低鞍部に出た。

正面のピークが屏風の耳。

気持ちいい稜線。

紅葉もきれい。

名前の通りパノラマコース。

槍ヶ岳が綺麗に見えた。

奥穂~北穂まで。

パノラマコースを選択して良かったと思った。

右手のほうには梓川が見える。

富士山も!

屏風のコルに到着。(AM7:38) パノラマコース入り口から1時間10分。

ここからザックをデポして屏風の耳に登る。

(往復50分ほどらしいが)

屏風の耳取り付き。(AM7:41)

ダケカンバの緩やかな斜面を登って行く。

急な登りが終わると、大きな岩が見られるようになってくる。

賽の河原と呼ばれるところ。

賽の河原から見る展望。

遠望に前穂高、吊り尾根、奥穂高、白出のコル、涸沢岳がよく見えた。

手前の白くガレた稜線が歩いてきたコースだ。

賽の河原から少し降りた所に、小さな池があった。

こんなところにあることに、ちょっと驚いた。

屏風の耳まで、もう少し。

途中に遭難碑があった。

何度も涸沢、穂高の方を見る。

少しづつであるが景色が変わる。

前に見えるピークが屏風の耳。

痩せ尾根を右側に廻り込み、左手側が断崖絶壁になっている。

ザレた地面なので滑落しないように注意する。

慎重に通過~。

ここの岩を登れば屏風の耳。

屏風の耳に到着。

(AM8:07)

(AM8:07)

コルから26分(休憩含む)

屏風の耳は狭いピークになっていて、三等三角点がある。

風が強い。ピークに立っていると身体が飛んでいきそう~

次の登山者が登ってきたので、下山する。( AM8:12)

大天井、 常念、蝶槍方面。ここの紅葉もきれい~。

チングルマの綿毛がゆらゆら。

賽の河原から降りる時に、再度撮影。

登ってきたルンゼも見える。

分岐に到着。(AM8:41)

屏風の耳から29分(休憩含む)

ここからはヘルメットから帽子に変更して。

U字型の谷を下って行き、上高地を目指す。

白い岩がゴツゴツしたところを下って行く。

日本庭園を思わせるような林の中を下って行く。

梓川が近くに見えるようになってきた。

奥又白谷の河原に到着。

ここでコーヒータイム。 先ほど会った登山者さんに追いつき、少しお話しをした。

奥又白谷の河原から、前穂高北尾根の急峻な稜線を見上げる。

奥又白谷を後にする。

奥又白谷河原から少し下った所に奥又白池に向かう中畠新道への分岐がある。

大きな岩に赤く書かれていた。

高径草原を下り、樹林帯の中へ入ると平坦な道となり、ちょっと暗い樹林下にナイロンザイル事件の慰霊碑があった。

丸太橋を渡り。

砂防堰堤の脇を通り、梓川の右岸沿いに作られた治山林道に出た。

林道を少し歩くと徳沢、上高地への標識がある。

新村橋を渡って。

3日間の山行もおしまい。

徳沢に到着。(AM11:28)

徳沢で山の手作りカレーの昼食。

デザートにソフトクリームを頂き、満足~。

お天気に恵まれ、素晴らしい涸沢の紅葉が見れて、ほんと感激の山行だった。

涸沢小屋。

涸沢小屋。