いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )  古代史ランキング

古代史ランキング

#2023-07-03 18:39:59に公開した記事ですが、もう一度見直して本文の後に【追記】しましたので、よろしければお付き合いください(#^.^#)

#2022-04-14 21:34:52に記事にしましたが、アクセスが多いので、少し追加して再掲いたします。お付き合いください( ^)o(^ )

お耳にした方もおられるかもしれませんが、松野連系図というものが発見されていますが、それに関する分かり易い動画を発見しました。お付き合いください(*^▽^*)

Wiki「松野氏」によれば以下のとおりです。

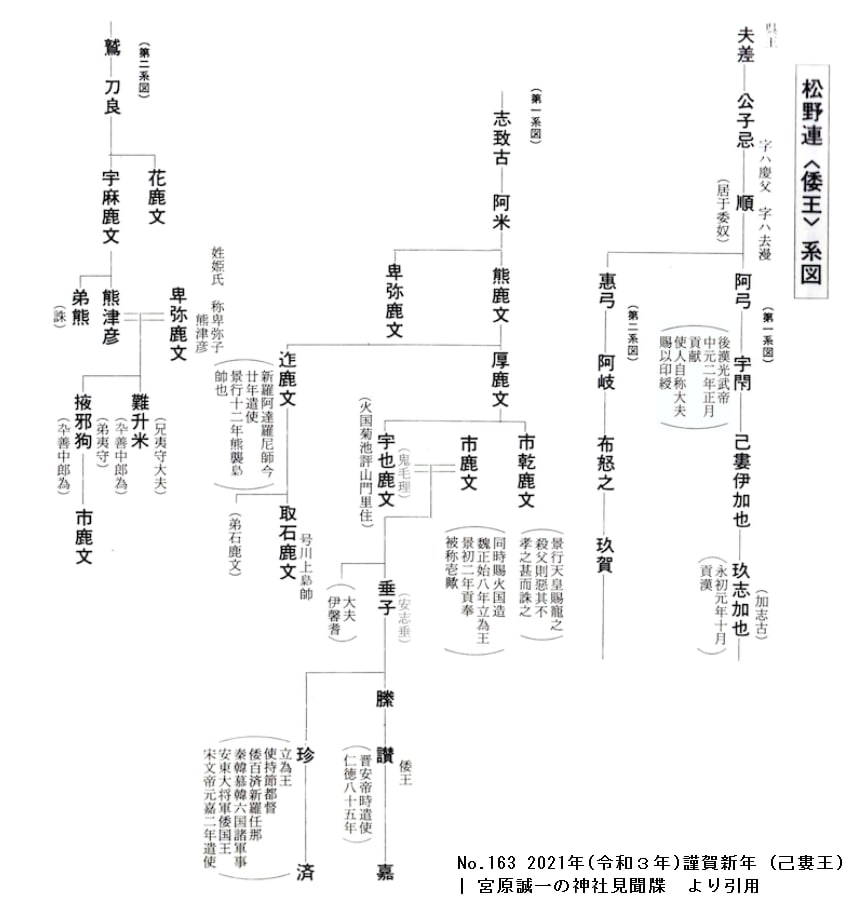

松野連系譜(姫姓) 日本の古代豪族。『中興系図』によると呉王夫差の後裔[1]。夫差の子・忌が日本に渡って帰化人となり、筑紫国に至って、肥後国菊池郡に住んだという。さらにその子孫・松野連(まつの むらじ)が、筑紫国夜須郡松野に住して、姫姓から松野姓に変えたのが始まりという伝承がある。

北部九州に同氏を祖とする氏族の家系が複数存在する。

刮目天は新唐書・宋史記載の王年代紀による「日本は古の倭の奴国」という文章を最初の仮説として、考古学、民俗学などの成果によって検証し、科学的に仮説構築しました。その結果、魏略の「倭人は太伯の後裔」とあるとおり、呉王族が天皇家の祖先であると分かりました(「【大発見だろう】天皇家のルーツの証拠!(*^▽^*)」参照)。

ところがこの松野氏の系図ですが、平安時代初期の815年(弘仁6年)に、嵯峨天皇の命により編纂された古代氏族名鑑『新撰姓氏録』で、その出自により「皇別」・「神別」・「諸蕃」に分類されていますが、松野氏は「諸藩」とされているので、そのような古代史族が存在し、呉王夫差の末裔という伝承はあったようです。しかし、天皇家に直接繋がる氏族ではない渡来系氏族とされています。

系図には奴国を滅ぼした師升王の子孫の難升米が載っていますし、ヤマトの大王と考えられる倭の五王も松野氏の一族として載っています。これらはあり得ない話です(「【検証22】難升米という人物は?(その1)」参照)

よって松野連が呉王夫差に繋がる「倭王」の一族とする上のような伝承があったので、後世に松野連と関わりのあるどなたかがこの系図を創作したものと考えられます(^_-)-☆

【追記】(2025.2.13)

系図には呉王夫差から描かれていますが、夫差はBC473年に越王勾践により自害させられた人物です。そして4代後の宇閇(うへい)の注記に范曄後漢書倭伝に建武中元二年(西暦57年)に後漢光武帝より印綬を賜ったとあります。金印を賜った倭の奴国王が夫差の4代後だというのは明らかに年代が合いませんから、創作だと分かります。

そしてその祖父で夫差の孫の順(居干委奴)とありますので、「委奴において居す」という意味に取れます。「委」は「倭」のニンベンを省略したもので、1世紀から3世紀に流行った減筆ですので、5世紀の范曄後漢書では「倭奴」と書かれています。したがって「委奴」は金印「漢委奴国王」からそのまま採ったと考えられ、天明四年(1784年)に発見された金印の印面を知って系図に注記したものと考えられます。従って、この系図が作成された時期は、金印の印面が公表された後だと分かります。

また上記のとおり、魏志倭人伝に景初二年(正しくは三年、239年)に帯方郡を訪れた倭大夫難升米が第二系図に現れています(夫差の十代後)。夫差が亡くなってから約600年後の人物です。系図では十世孫となっており、1世代30年としても300年ということですから、年代が全く合いません。

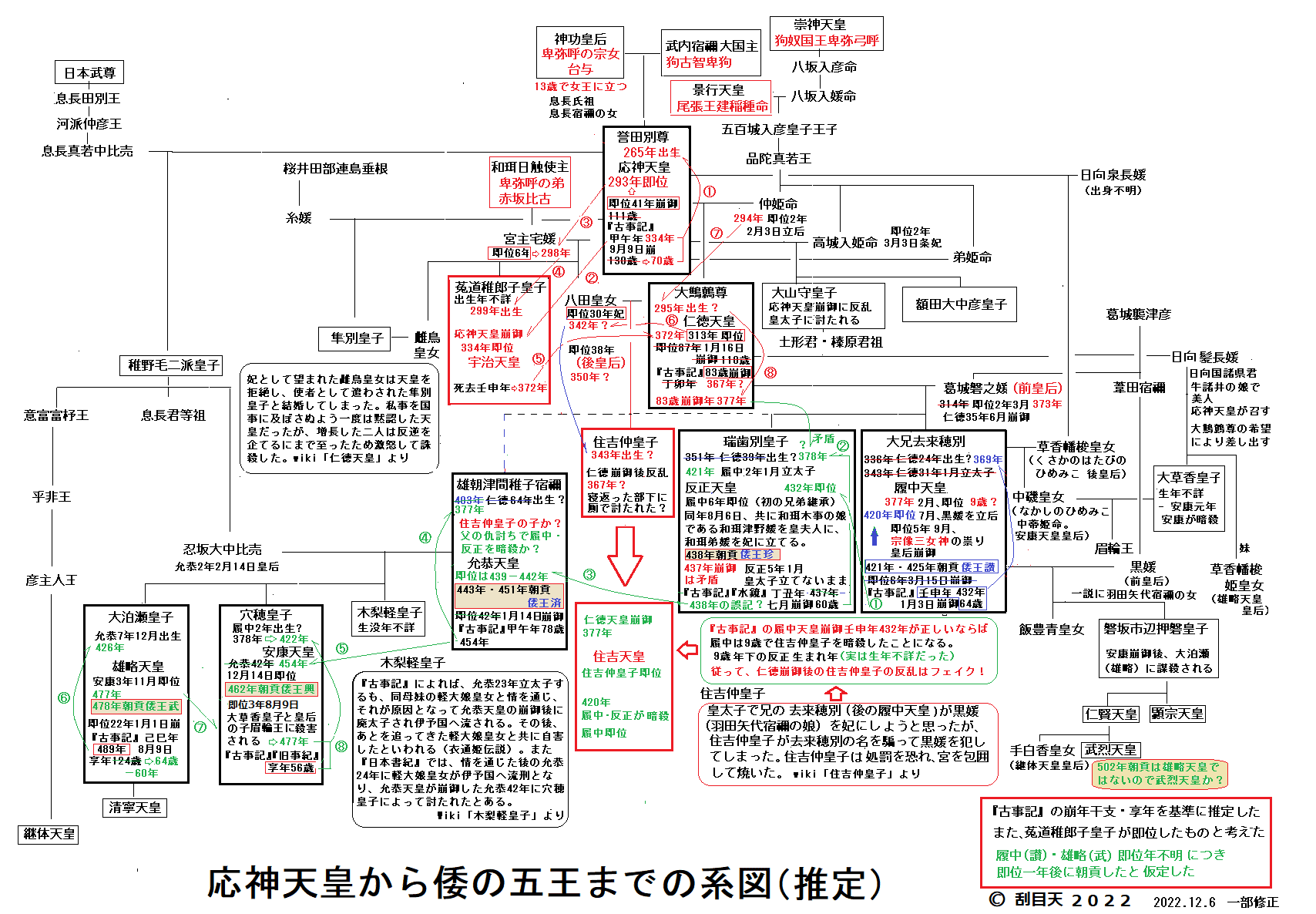

さらに、夫差から十二代後に421年と425年に宋に朝貢した倭の五王の最初の「讃」と438年に朝貢した珍、さらに443年・451年に朝貢した「済」が載っていますので、夫差の死から約900年後の人物です。系図では十二世~十四世孫となっておりますので、上と同様で年代が全く合いません。倭の五王の系譜も「宋書」「梁書」にもないものですので、独自に創作したものでしょう。

以上のことから、この系図は江戸時代の金印が発見された1784年以降に創作されたもので、信ぴょう性は全くないものだと判明しました。

【関連記事】

空白の世紀と倭の五王の謎?(その1)・(その2)・(その3)

(左クリックで拡大)

(左クリックで拡大)

刮目天は藤原不比等によって日本神話が作られ、上のとおり古代史が改ざんされたことを明らかにしました。これによって先日豪華な副葬品で話題になった奈良市富雄丸山古墳の被葬者も分かりました(詳細は「富雄丸山古墳に隠された大きな秘密」参照)。以下の松野連に関する記事は、九州王朝説を唱えておられる古賀達也氏のブログからです。九州王朝説では倭の五王をヤマトの大王と見ていないので、誤りであることが分かっています(詳細は「幻の九州王朝説がなぜ生まれるのか?(;^ω^)」・「【邪馬台国問題】邪馬壹国はなかった!(#^.^#)」参照)。しかし以下の御意見はとても参考になります(^_-)-☆

「倭王(松野連)系図」の史料批判(3)

―庚午年籍と松野連(まつのむらじ)―

「倭王(松野連)系図」の史料批判(5)

―傍注「評制」記事の証言―

「倭王(松野連)系図」の史料批判(6)

―「呉王夫差」始祖伝承の痕跡―

「倭王(松野連)系図」の史料批判(7)

―祖先は天照大神か太伯か―

「倭王(松野連)系図」の史料批判(8)

―始祖「太伯」説の史料と論理―

「倭王(松野連)系図」の史料批判(9)

―倭人伝に周王朝の痕跡―

「倭王(松野連)系図」の史料批判(10)

―天孫降臨の矛盾と古田先生の慧眼―

「倭王(松野連)系図」の史料批判(11)

– 松野氏の濃密分布地、岐阜県瑞穂市

「倭王(松野連)系図」の史料批判(12)

―系図を伝えた松野氏の多元的歴史観―

概ね、以上のようです。自家の系図を造作するときは始祖を近畿天皇家や藤原鎌足などの歴史上の権威者にすることはよくあるのですが、松野氏の場合は中国の周王朝に繋がる呉王夫差を始祖とし、近畿天皇家との繋がりは全く見られません。他方、『宋書』に見える「倭の五王」やその次代の「哲」に「倭国王」と傍注を付けて、自らを倭国王の裔孫としています。これは不思議な現象で、この系図を伝えてきた歴代の松野氏は、近畿天皇家と「倭の五王」「倭国王、哲」を別の家系と認識していたことがわかります。このような歴史認識が松野氏内に連綿と続いていたわけで、これはとても珍しい多元的歴史認識ではないでしょうか。

このような「倭王(松野連)系図」が示す歴史認識は、近畿天皇家の時代の8世紀以後、『日本書紀』成立以降に造作できるものではありませんし、そのメリットもありません。ですから、こうした〝多元史観の系図〟を伝えた松野家は、ある時代までは九州王朝の歴史的存在を記憶していたと考えざるを得ないのです。その意味でも、研究に値する貴重な系図と言えるのではないでしょうか。(おわり)

(注)同系図には、8世紀の人物「弟嗣」「楓麿」の傍注に「従七位下」「外従七位上」などの律令制官位が見えることからも大和朝廷の官人だったことがわかる。

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )  古代史ランキング

古代史ランキング