よろしければポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング#2024-08-15 22:58:56に公開しましたが、その後漢籍のお師匠さんからこのブログに貴重なご意見を賜りました。早速、理解した内容に基づき青字・紫字などで一部追加、修正しましたので、よろしければ、お師匠さんの記事をご覧いただき、またお付き合いください。よろしくお願いいたします(#^.^#)

#何度も出てくる話題ですが、見つけたらその都度コメントしています。よろしければお付き合いください(#^.^#)

【学校では習わない】卑弥呼が日本の歴史書に一切書かれていない理由【ゆっくり解説】

古代日本は素晴らしい@YouTube

@katumoku10

多くの方は日本書紀が天武天皇が編纂を命じたので天皇の歴史書だと思わされているから気づかないのです。

書かれた内容が事実、つまり考古学や民俗学などの成果と一致していれば本当のことと分かりますが、一致しなければウソが書かれていると見るのが妥当です。

しかし、天皇の歴史書という思い込みがあるために真相に気付かないのです。

これは魏志倭人伝も同じです。(^^;)

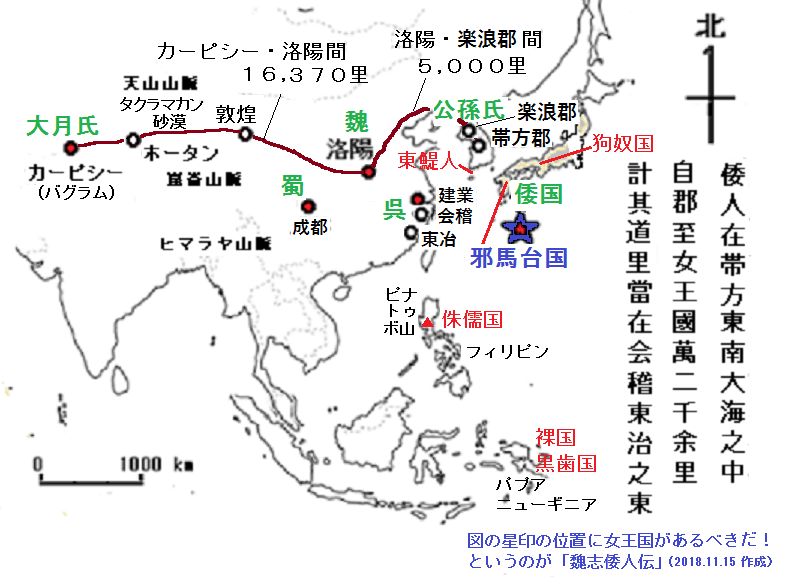

邪馬台国の場所はウソが書かれたと見るべきなのですが、天才的な発明ばっかりしています。

事実に基づかない想像は空想・妄想なのです(^^;)

いくら熱心に妄想しても誰もが納得できる場所には到達できませんからネ。

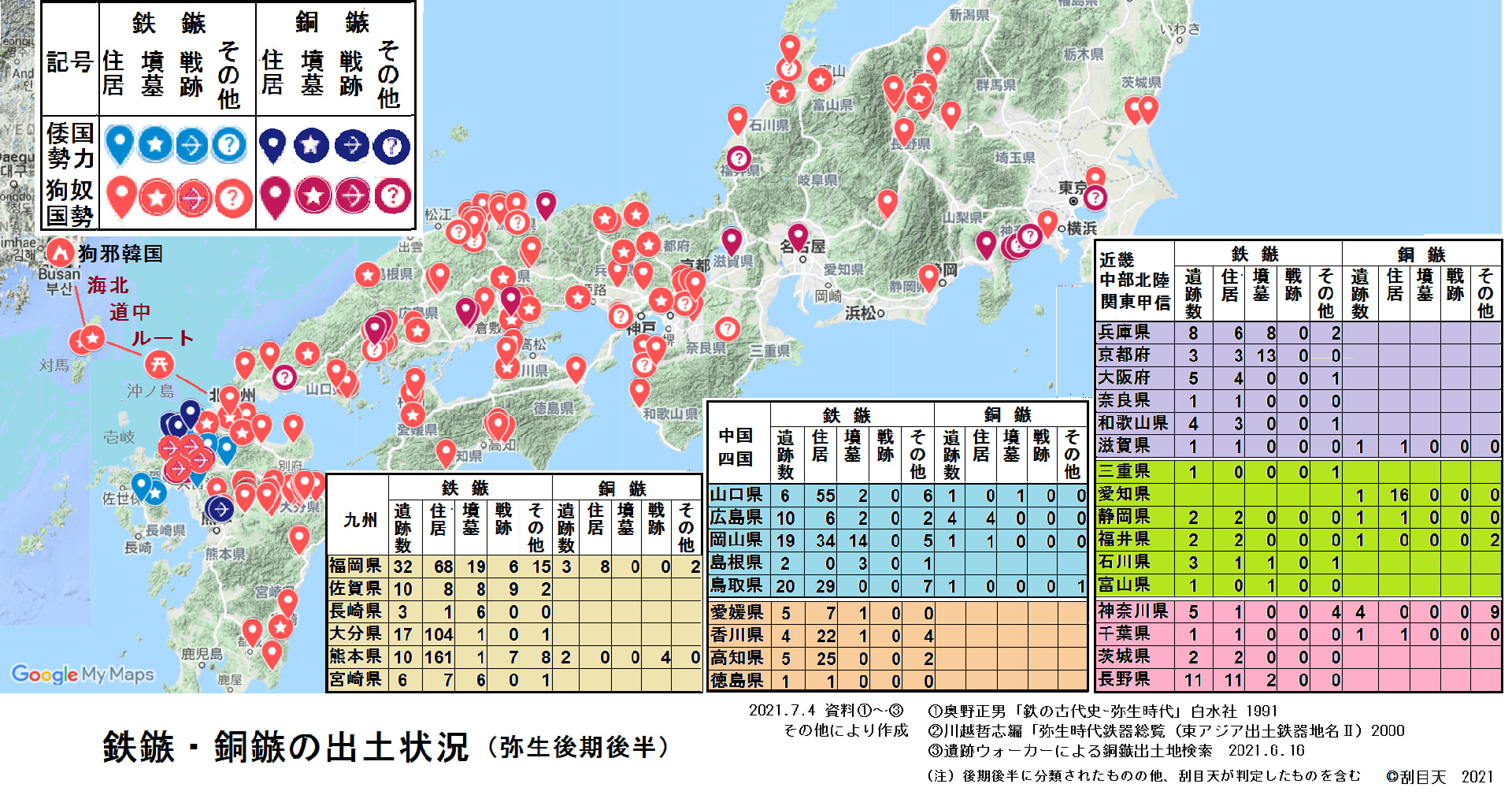

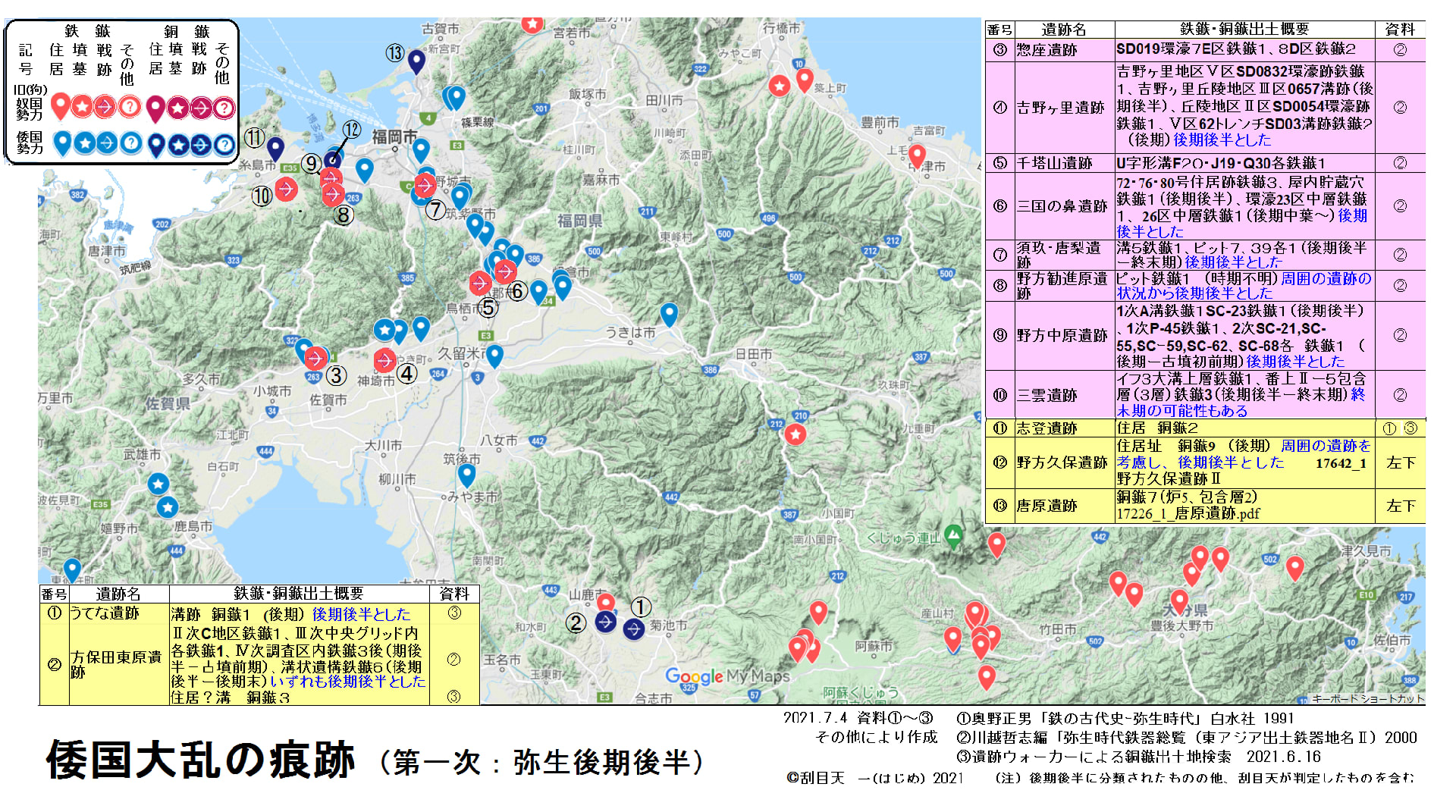

ですから、日本の古代史から倭国大乱の痕跡を見つけて卑弥呼の正体や邪馬台国の場所を推理できます。

詳しくは「刮目天の古代史」へどうぞ( ^)o(^ )

+++++++++++++++++++++++++++++++

@yari-pg1tv

まず、ちなちゃんはうそつき

古代の日本は、春分&秋分で一年が二分→今の暦では一年が二年として計算すると、

神武は紀元前一世紀になるらしく、日本書紀に嘘はなくなるみたい

それでも、3世紀にヤマト王権が成立したという事実を説明できませんよ。

それ以前に大和盆地には王の墓はなかったのですから。

日本書紀が春秋二倍年歴説をはっきりと否定していますよ。

春と秋で2年とかぞえるなら天皇紀は1年おきに春・夏の記事と秋・冬の記事になるはずですが、そうはなっていませんよ。1年は12ケ月としています。

#もう少し丁寧に書くならば、太陰太陽暦において加えられる閏月を入れると一年が13ケ月になることもあるのはおっしゃるとおりですが、閏月を含んでも、含んでいなくても一年は太陽暦の一月から十二月で表記されるということです。ただし閏月の場合、閏〇月と書かれ〇月が二度出てくるとおもいます(;^ω^)

たとえば春秋二倍歴ならば初めの春夏年は一月から六月の記事が記され、次の秋冬年も一月から六月の記事としてもいいのです。あるいは秋冬年であることを示すために翌年は七月から十二月の記事が書かれ、また次の春夏年は一月から六月の記事だけ、その次の秋冬年は七月から十二月の記事だけの繰り返しになるはずです。

しかし日本書紀はそのようにはなっておらず、前年の春の記事の翌年にも春の記事が存在します(たとえば、神武天皇紀即位元年「辛酉の年春一月一日、天皇は橿原宮にご即位になった。・・・・二年春二月二日、天皇は論功行賞を行われた。」と翌年も春の記事が見られます)。また同じ年で春の記事と秋の記事が見られます(たとえば、同じく神武天皇紀の中で「戊午の年、春二月十一日・・・・・秋八月二日、兄猾(エウカシ)と弟猾(オトカシ)を呼んだ」と同じ年の中で春と秋の記事が存在します)。

このように日本書紀は春秋二倍歴に基づいて記述されていないので、師匠のおっしゃるとおり「書紀編者の知ったことではない」のですが、結果として日本書紀が春秋二倍歴説をはっきりと否定しているということなのです。

「魏志倭人伝」裴松之注に「魏略ニ曰ク、其ノ俗正歳四節ヲ知ラズ、但、春耕秋収ヲ計ツテ年紀ト為ス」とあります。

「正歳四節」つまり、中国最初の夏王朝に起源のある「正月から始まる四季のまつり」のことを倭人は知らず、四季のある日本では人々の活動は春耕秋収がひとつのサイクルですから、「倭人は春と秋の祭祀によって一年としている」という話なのです。

それに対して、倭人は春と秋でそれぞれ一年と数える春秋二倍歴を使用しているという説によって、百歳を超えるあり得ない年齢の天皇でも、日本書紀に書かれていることは正しいはずなので、半分の年齢にすればおかしくない年齢になると考えたのでしょう。しかし、上で説明したとおり、つじつま合わせで発明された魏略の文章の珍解釈なのです。(2024.8.18 追加修正)

弥生時代の水田稲作は春に田植え、秋に収穫するわけで四季のある日本ですから一年を春と秋で二年と数えるなどあり得ません(詳細は 富永長三「不知正歳四節但計春耕秋収為年紀」について」参照)。

ですから倭人が二倍年歴を採用しているなどと言う妄説は、初期の古代天皇の崩年を半分にして実在天皇と考えたい現代日本人が言い出した珍解釈なのですから、逆に、記紀で異常に長命な天皇は実在しない天皇だということが分かりますよ。

#ここから先は師匠に質問していますので、ご回答が得られればまた追加します。

『高邁な御意見はともかく、三世紀の筑紫には、「弥生時代」も「日本」も存在しないので、そのような風習が「なかった」とするのは、誰にもできません。何故、神ならぬ現代人が、確信を持って断言できるのか意味不明です。』

逆にそういう風習があったかも知れないと考える根拠はいったい何でしょうか?裴松之が引用した魚豢「魏略」のこの記事は二倍歴を言っているのではないことをすでに説明しました。ですから二倍歴を主張するのなら別の根拠が必要です。

二倍歴を主張される方よりは積極的ではないですが、『そのような風習が「なかった」とするのは、誰にもできません。』とおっしゃるのは現代人は弥生時代を生きていないから断言できないということなのでしょうか。

しかし、有名な格言を思い出します。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」です。

いつの時代も人々の生活のサイクルは太陽と月の運行や植生の状況など環境の変化の観察によって決めていたはずです。そのことは断言していいと思います。四季がはっきりしている日本列島では水田稲作の弥生人は一年(だいたい十二ケ月)がワン・サイクルで年中行事が定められていたはずです。そうではないという証拠があれば知りたいところです。

春秋二倍歴説は、根拠とする魏略の文章は間違った解釈ですので、他に根拠があるのなら別ですが、現状でそのような証拠はありませんから、断言してもいいかと思います。いや~、あるかも知れないというのは全く理解できません。

しかも、日本書紀の中で神代そして神武天皇から始まる人代の記述はほとんど創作だということは考古学や民俗学の成果から分かっています。それを踏まえると、人代で百歳を超える高齢の天皇を登場させた意味は何なのか?日本の歴史を単に古く見せたいという理由だけでは説明できないようです。編纂者にあの世で聞いてみたいですね(#^.^#)

ご意見を頂ければ幸いです。有難うございました。また、これに懲りず、いろいろとお教えください(;^ω^)

【関連記事】

神武天皇はいつ即位した?(;´Д`)

学会では完全に否定されている神武天皇ですが、保守を掲げる在野の古代史家や評論家などは神武天皇を否定するのはサヨクの学者だとレッテル貼りしているようです。でも、刮目天は科学的に古代史の謎を探究するだけで、サヨクじゃないですよ。上で述べたとおり、神武天皇は日本書紀が創作した初代天皇なのですよ。建国時代の史実が不都合な藤原不比等が、本当の初代応神天皇の虚像として登場させたのですよ。日本書紀は天皇の歴史書ではなく、藤原氏による勝者の歴史書だったということに気付いて欲しいものです(;^ω^)

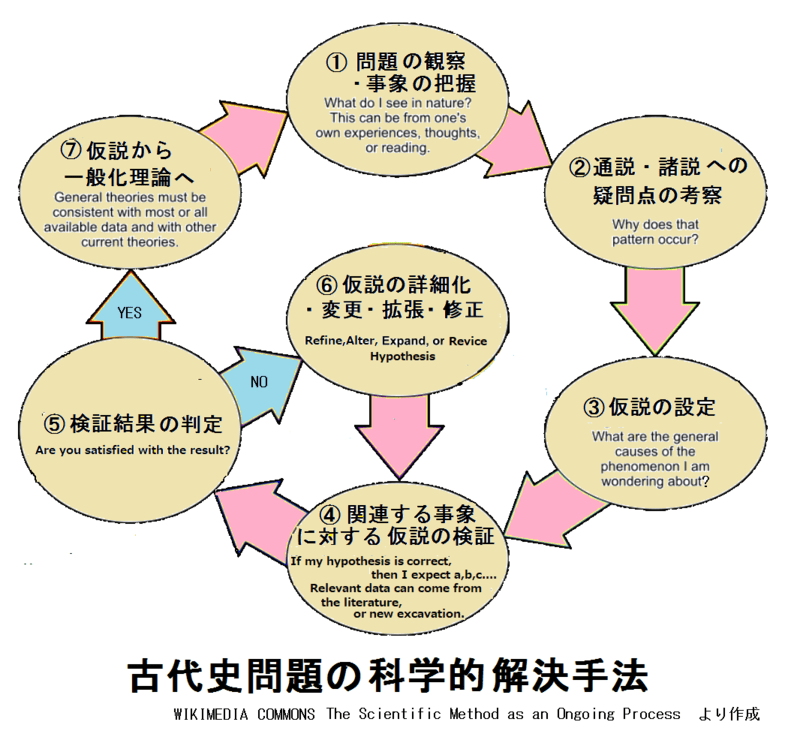

なぜ邪馬台国問題が解決しないのか?( ゚Д゚)

上の記事で解説しました。C.S.パース(Charles Sanders Peirce)の論文「信念の固着」(The Fixation of Belief 1877)によれば、上の神武天皇実在論に見られる戦前の皇国史観のようなイデオロギー歴史観というのは「2.権威の方法(method of authority)」ということです。

集団中心的であり、集団の目的にかなうような信念が作り上げられる。・・・神学的な教義や政治的なイデオロギーといった社会で共通に保持される信念は、・・・集団的な判断にゆだねられる。このため、しばしば、国家のような集団は正しい公認のイデオロギーを国民に繰り返し説くだけではなく、公認のイデオロギーに反対する説が流れたり、それが支持されたりする場合、それを阻止するような権力が与えられていることも少なくない。パースによれば、・・・・固執の方法に比べると知的ならびに道徳的な点ではるかに優れているのだという。ただし、・・・不完全さをもっている。・・・また、「権威の方法」とは、いわば信念の押し付けに過ぎない。もし、幅広い見識を人々が持つならば、国家公認の見解が他の見解よりも優れているとは限らないという疑念が生じることもあるだろう。したがって、人々が互いに意見を交流して、そこから新たな意見を導き出すことができるようになるならば、権威の方法のもつ不完全さは、ますます明白なものになっていく。

【関連記事】

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

10世紀に東大寺の僧が入宋して、日本神話を正す日本の王年代紀を献上したので、「日本は古(いにしえ)の倭の奴国」として日本の国号が正式に認知されました。藤原不比等が作った高天原は北部九州の倭国のことだったとシナ人が認めたからなのですよ(#^.^#)

最後まで読んでいただき、感謝します。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

初めての方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆」に基本的な考え方を説明していますので、是非ご参照ください!

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング