日本は江戸時代、鎖国といって外国との交流を禁じていましたが、明治維新で鎖国を解き、外国船受け入れのために横浜と長崎に港を開きました。横浜では6月2日は開港記念日として市の祝日となっていてます。

港を開いて外国人も日本人も多く集まるようにはなりましたが、横浜港周辺は江戸時代に海を埋め立てて作られた土地で飲み水となるような井戸や湧き水はありませんでした。そこで近隣の地域から採取した湧き水を売り歩く「水屋」と呼ばれる人がいたことなどが伝えられており、このような湧き水の跡が今でも横浜山手や野毛などで見られます。

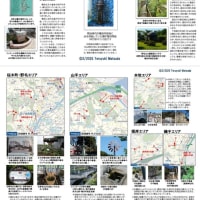

港の見える丘公園近くにある山手湧水

山手湧水に掲げられている埋め立て地と水屋などについて説明されたパネル

そのような中、津久井の道志川から横浜の野毛まで水道が引かれて、港周辺の埋め立て地に配水されるようになったのが、日本での近代水道の始まりでした。

野毛山公園内にある配水所跡地

旧津久井町を流れる道志川の鮑子取水堰(これは現在使われている取水口で、創設当時の取水口跡地はもう少し下流部にあります)

そして、それを記念して当時の横浜駅前(現在の桜木町駅近く)に設置されたのが、前回紹介した今の桜木町駅前に掲げられている古い写真に写った噴水。1987年(昭和62年)には近代水道100周年を記念してレプリカが2基作られ、1基は港の見える丘公園に設置、もう1基は取水地の津久井町に贈られました。

津久井町のものは旧津久井町役場の敷地内に設置されています。当時は水が出ていたようですが現在は故障して出なくなったらしく、水面だったところには砂利が敷かれています。

旧津久井町役場敷地内にある近代水道創設記念噴水塔のレプリカ

今週土曜日の6月3日には桜木町駅前でこんなイベントがあるとのこと。行ってみようと思っています。