「原発ビジネスに未来はない」というのが世界の電力事業者の常識になりつつある。3.11後、原発再稼働を優先し、太陽光や風力などを「安定供給できない“使えない発電”」としてネガティブに扱ってきた日本の事業者は、世界の趨勢から取り残されている。もはや遅きに失した感さえあるが・・・(文中より)

http://www.fsight.jp/articles/-/41965より転載

台湾だけではない「原発事業」世界的衰退の実情

台湾の国会にあたる立法院が1月11日、国内にある3つの原発(原子炉は計6基)を2025年までにすべて廃炉にすることを盛り込んだ電気事業法改正案を可決した。アジアでは昨年11月、ロシアと日本へ2つの原発(計4基)の発注を決めていたベトナムも国会で計画を撤回したほか、欧州ではリトアニアで反原発を掲げる農民・グリーン同盟を与党第1党とするスクバルネリス政権が昨年11月に誕生、日立製作所が受注を内定していた原発建設が絶望的になった。

こうした中で、再生可能エネルギーによる発電コストが急速に低下。「『1kWh=1セント』時代が10年足らずでやってくる」との観測が世界のエネルギー事業者の間で広がり、多くの国・地域が太陽光や風力などに主力電源をシフトする姿勢を一段と鮮明にしている。

再生エネの比率を5倍に拡大

「2025年までに『非核家園(原子力発電のない郷土)』を目指す」

1月11日に可決された台湾の改正電気事業法にはこう明記された。現在稼働中で国内総発電量の16%を占める3つの原発を、運転開始から40年を経過したものから順次廃炉にすることが決まった。

米「ゼネラル・エレクトリック」(GE)製の出力60万kW級沸騰水型原子炉(BWR)2基を擁する台湾第1原子力発電所(新北市)は2018~19年、同じくGE製の95万kW級BWR2基を持つ第2原発(同)は2021~23年、米「ウエスチングハウス」(WH)製の92万kW級加圧水型原子炉(PWR)2基を備える第3原発(屏東県)は2024~25年にそれぞれ運転を休止する予定だ。

実は、台湾にはもう1つ、130万kW級改良型沸騰水型原子炉(ABWR)2基を据え付けた第4原発(新北市)がある。受注元はGEだが、原子炉1号機は日立が、2号機は東芝がそれぞれ下請け製造し、双方の発電機を三菱重工業が手がけたもので、現地では「日の丸原発」と呼ばれてきた。1999年に着工し、当初は2004年に稼働予定だったが、建設土の汚染や海岸からの砂の大量接収など、過度なコスト抑制に伴う杜撰な管理体制が顕在化し、工事は大幅に遅延。2010年には1号機の中央制御室で火災が発生して全焼するトラブルもあり、住民・市民グループによる反対運動が高まってきたところに、2011年3月11日の東京電力福島第1原発事故(「3.11」)が発生した。

もともと第1、第2、第4の各原発が立地する新北市は首都・台北市から20~40kmしか離れておらず、周辺は人口密集地である。日本と同様に地震が頻発する台湾ではもともと原発に対する風当たりは強かったが、3.11後に反対運動は一気にエスカレート。2013年3月の反原発デモには、台北、高雄など主要4都市で計20万人(主催者発表)が参加した。原発推進の立場だった馬英九・国民党政権(当時)はやむなく2014年4月、ほぼ完工状態だった第4原発の建設凍結を発表。2016年1月の総統選で原発問題を争点にすることを回避する狙いだったが、総統選では「2025年の脱原子力」を掲げた野党・民進党の蔡英文(60)が地滑り的な勝利を収めた。

そして実際、2016年5月に発足した蔡英文政権は、10月に電気事業法改正案を立法院に提出。すべての原発廃炉のほか、戦後70年以上にわたり電力事業を独占してきた台湾電力を6~9年以内に発電事業と送電事業に分社化し、その前段階として、1~2年半以内に再生エネルギーによる発電・送電を自由化することなどが盛り込まれた。すでに行政院(内閣)は、原発の代替電源として、再生エネによる発電量の比率を直近(2015年)の4%から2025年までに20%へと5倍に拡大する方針を打ち出しており、太陽光や風力などの発電プラント整備に向けた投資が総額1兆8000億台湾ドル(約6兆6000億円)に達するとの予測を公表している。

「夢の社会が到来」

台湾のエネルギー政策大転換を受け、企業も動き出している。第4原発の原子炉1号機を手がけた日立はいまやターゲットを風力発電に変え、台湾海峡で展開される大量の洋上風力発電設備の受注に照準を合わせている。また、シンガポールの再生エネ投資会社「エクイス・ファンド・グループ」は昨年10月、台湾中部に150億台湾ドル(約550億円)を投じて太陽光と風力発電の設備を建設すると発表した。さらに電子機器受託製造サービス(EMS)世界最大手の「鴻海(ホンハイ)精密工業」が、傘下のシャープの得意とする太陽光発電機器事業を台湾で展開するとの方針を董事長(会長)の郭台銘(66)自ら表明している(2016年11月28日付日本経済新聞)。

こうした再生エネ投資ブームが起きているのは台湾だけではない。いち早くブームが起きた北欧やドイツ、オランダなどで洋上風力の発電量が増大し、欧州の電力入札価格を押し下げている一方、中東のアラブ首長国連邦(UAE)では「世界最安値」とされるメガソーラー(大規模太陽光発電所)プロジェクトが始動。ドバイ電力・水道局(DEWA)の太陽光電力の買い取り価格は、米ドルベースで1kWh=3セント(約3.5円)を切るところまできた。

「太陽光発電のコストは2025年までに1kWh=1セントに下がり、ほとんど無料(ただ)同然になる」

2016年末、フランスのエネルギー大手「エンジー」(旧「GDFスエズ」)はこんな調査結果を明らかにした。同社によると、ソーラーパネルの発電効率は技術革新によって今後も向上し、製造コストも低下が続くため、2025年中には「無料同然の価格で無尽蔵の電力を使える夢の社会が到来する」という。今後、世界の発電は太陽光発電が中心となり、火力発電はパワーグリッド(送電網)を維持するうえでの補助的役割を果たすことになると分析している。

日本の「国策案件」も危機

こんなショッキングな予測をしたエンジーは、仏電力公社「EDF」と並ぶフランスを代表するエネルギー会社である。創業が19世紀にさかのぼる仏ガス公社「GDF」が前身で、2008年に水道・電力などを手がけていた「スエズ」社と合併。その合併会社「GDFスエズ」は水道事業を切り離してガスや電力に事業を集中、2015年にエンジーに社名変更した。GDFが国営企業だったことから、現在でも発行済み株式の34%をフランス政府が保有している。

ガス公社を前身とし、石炭火力の発電所も多いエンジーは、事業構造の転換に遅れを取り、2015年12月期の業績は46億ユーロ(約5660億円)の赤字を計上。「再建役」として昨年就任したCEO(最高経営責任者)のイザベル・コシェは、事業の軸足を化石燃料から再生エネに移す方針を打ち出す一方、ベルギーなどで手がけている原発事業に対してはネガティブなスタンスが目立つ。

昨年末、仏保守系大手紙『フィガロ』は、トルコで計画されている日仏共同事業のシノップ原発プロジェクトからエンジーが撤退すると報じた。日本では東芝の原発事業での巨額損失騒動でほとんど話題にならなかったが、シノップ原発は、首相の安倍晋三(62)がトルコ大統領エルドアン(62)と直談判でモノにした、日本にとっては「国策案件」。トルコの政変やテロ続発でただでさえプロジェクトの先行きが危ぶまれている中、仏「アレバ」と共同開発した次世代PWR「アトメア1」の受注を見込んでいた三菱重工業など関係企業や日本政府関係者にとって、仏エネルギー大手エンジーの撤退報道は衝撃的だった。

英原発計画も絶望的

シノップ原発だけではない。エンジーは、東芝が主導する英北西部の西カンブリア地方にあるセラフィールド・ムーアサイド原発計画でもパートナーとなっている。

このムーアサイド原発は、もともと2009年にスペインの電力大手「イベルドローラ」とGDFスエズ(現エンジー)、英電力大手「スコティッシュ&サザン・エナジー」(SSE)が共同出資で設立した原発事業会社「ニュージェネレーション」(略称ニュージェン)が事業主体だったが、3.11後に事業採算性を見切って、イベルドローラとSSEが撤退。計画の実現性が危ぶまれていたところへ、東芝が子会社WHの新型PWR「AP-1000」を売り込む目的で、2014年にニュージェンを1億ポンド(当時の為替レートで約190億円)で買収し、さらに「原発立国」を標榜する仏政府が大株主であるエンジーも引き続き出資を引き受けたという経緯がある(詳細は拙稿「粉飾決算・東芝『もう1つの爆弾』は『ウエスチングハウス』社」2015年7月22日)。

現在ニュージェンへの出資比率は東芝が60%、エンジーが40%だが、ここへきて原発事業で新たに7000億円規模の損失を余儀なくされる東芝がムーアサイド原発計画を続行するのは絶望的とみられている。英『フィナンシャルタイムズ』(FT)などは、韓国電力公社(KEPCO)による出資肩代わりの可能性を論じているが、それ以前に、計画始動以来のパートナーであるエンジーがトルコのシノップと同様に英ムーアサイドからも撤退するとの憶測も飛び交っている。

2倍に設定された電力買い取り価格

老朽化した英原発を建て替える一連のプロジェクトの第1号となるヒンクリーポイント原発計画について、昨年7月の就任当初には消極的だった英首相のテリーザ・メイ(60)は、原発事業への出資企業に一定期間の株式売却禁止などの制約を課す(中国企業の出資比率を抑制するのが狙い)ことで、同9月にようやくプロジェクトにゴーサインを出した。

ただ、エンジーだけでなく、ヒンクリーポイント原発に66.5%を出資して主導するEDFなどフランス勢が、ここにきて及び腰になっている(残り33.5%は中国広核集団=CGN=が出資)。理由は、原発事業の採算性だ。ヒンクリーポイントには仏アレバ製の出力167万kW級欧州加圧水型原子炉(EPR)2基を設置する計画で、総建設費は180億ポンド(約2兆6000億円)に達する見通し。1基あたり1兆3000億円という巨額の建設費を補うために、同原発は稼働後の電力買い取り価格を1メガワット時あたり92.50ポンド(約1万3000円)と、現在の市場価格の2倍程度に設定している。しかも、この価格は35年間継続することが決められている。

再生エネによる発電コストが劇的に下がっていく中で、英国民が果たして高値の電力購入を35年間も黙って受け入れるのか。英政府は、ヒンクリーポイントに続くウィルファ・ニューウィッド原発(日立が2012年に買収したホライズン・ニュークリア・パワー社が事業主体)やムーアサイド原発では、電力の買い取り価格を引き下げる方針。だが、稼働後の収益確保の条件が厳しくなれば、事業者側は必然的に腰が引けてくる。

冒頭に紹介したように、原発導入に熱心だったベトナムがロシアと日本への原子炉計4基の発注をにわかにキャンセルしたのも、建設費が当初見込みの約100億ドル(約1兆1500億円)から約270億ドル(約3兆1000億円)へと3倍近くに膨れ上がったことが理由とされている。

方向転換の「最後の機会」

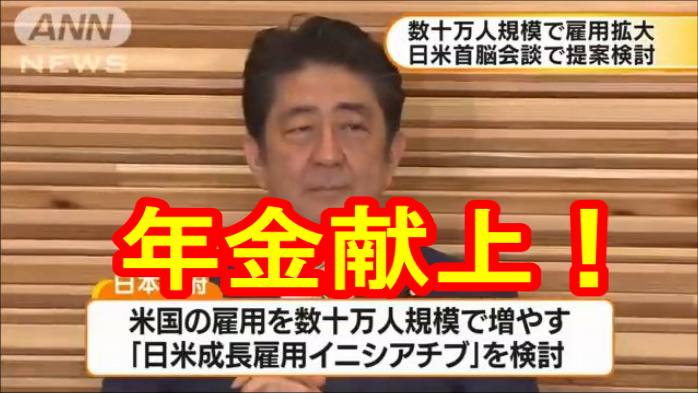

「原発ビジネスに未来はない」というのが世界の電力事業者の常識になりつつある。3.11後、原発再稼働を優先し、太陽光や風力などを「安定供給できない“使えない発電”」としてネガティブに扱ってきた日本の事業者は、世界の趨勢から取り残されている。もはや遅きに失した感さえあるが、それでも原発関連損失で破綻に瀕している東芝の窮状は、日本政府や電力事業者に方向転換を促す最後の機会を提供しているともいえる。(敬称略)

2017/2/2 1:31 電子版

2017/2/2 1:31 電子版 2017/2/2 12:00

2017/2/2 12:00

盛田隆二

盛田隆二