今回は趣味の鉄道模型、Nゲージのお話です

出歩かない分、在宅で模型の整備をする時間も増えた気がします(笑)

実はこの記事を書くにあたり

手持ちの車両を題材にしましたが、記事を書いて数日経過した今も

整備完了には至ってません(笑)

まぁ時間だけは沢山ありますから、ゆるりと行きたいもんですね

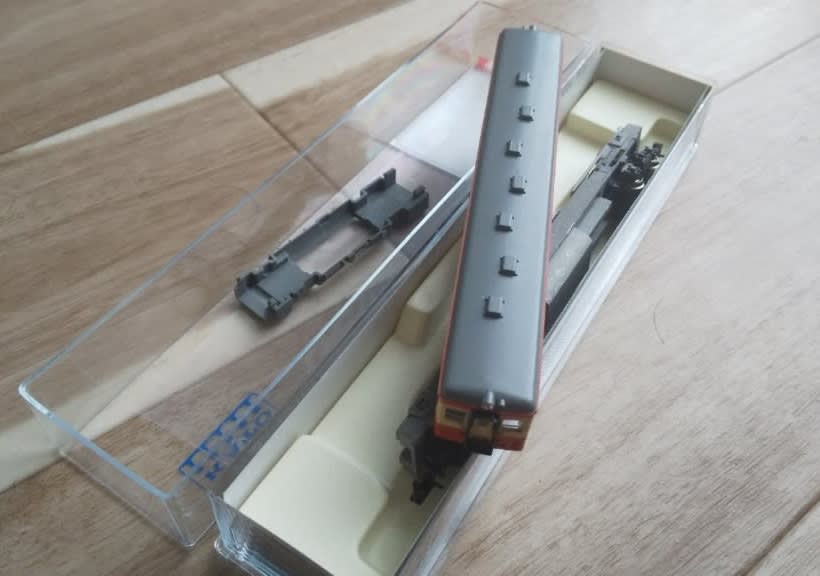

KATO 6001-1 キハ20 一般色

今回の整備対象で

KATOさんでもご長寿モデルですね

動力ユニットの改良を重ねて販売されてきました

私が初めて手にした頃は、青ラベルの凸型動力時代でしたね

今回の整備対象は、床下がグレー成型なので比較的最近の生産分で、旧動力が入ったモデルです

旧動力と言っても、現行のフライホイール付の先代になりますし

今もこの旧動力で生産される商品もありますから

極端に旧い動力ではありませんよ

KATOさんらしい造型のキハ20で、シンプルなパーツ構成に

簡素なディテール、一体成型と

細かい造型のリアル思考が当たり前の昨今ですが、レイアウトを走っていると

その細かさも目につきませんし、破損の恐れを思えば

ラフに扱える程度のディテールは、私は大歓迎ですね(笑)

さて動力の整備ですが、今回は先述の

しなのマイクロ動力の話の時に触れた部分についてです

KATO動力の整備については

過去の記事にも書いて来ましたが、明確な画像はつけなかったなぁと思いまして

今回はしっかりと画像を(笑)

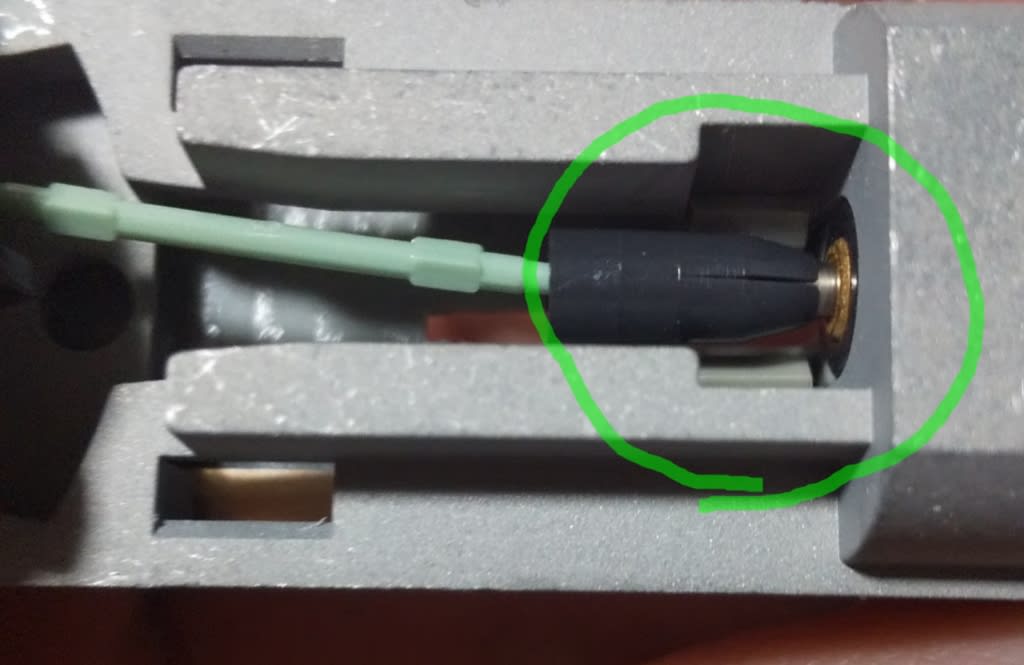

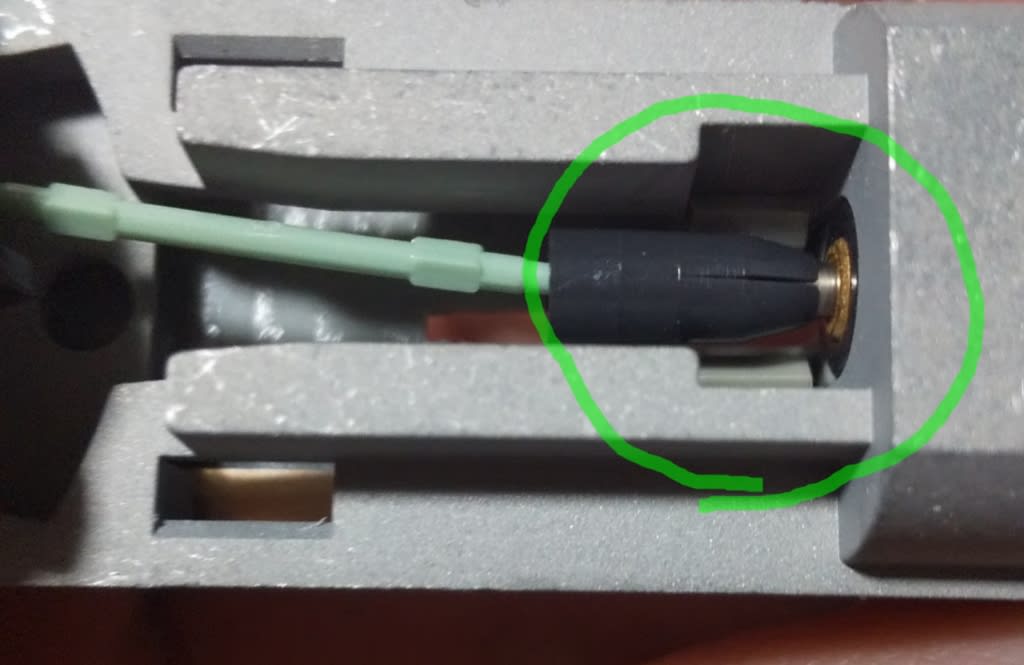

丸で囲った部品

丸で囲った部品

ジョイントと呼ばれる部品でして、モーターの軸に差し込まれています

このジョイントから、中間ジョイント(画像のうす緑の部品)を介して、台車に動力が伝わって行くのですが

このジョイント、亀裂が入っているのが見えますか?

経年劣化で亀裂が入り、軸への差し込みが緩くなります

その為、異音を発したり

上手く走らなくなったりします

動力を伝えるどころか、ジョイントが空回りする事でギアを回せず、走りの抵抗になる訳ですよ

直線では気付きにくいのですが、曲線や勾配で症状が出たり

単行では無く、編成にした時にも症状が出たりしますので

その際私は、この部分の劣化を真っ先に疑います

無論、トラクションタイヤやギア周り、集電系統などもチェックしますが…

中古で入手したり、入手から時間の経った動力では

この部品の劣化が不調に繋がる要因の1つと思ってますので

予備パーツは切らさない様にストックしてます

作業は簡単で

動力ユニットを分解して

このジョイントを新品に交換すれば終わりです(笑)

それだけで見違える様に快調になりますから

文字にすると簡単ですが

動力ユニットの分解は、樹脂パーツの破損に注意して行います

ジョイント部品のみならず、他の樹脂パーツも経年劣化で割れたり、欠けたりしやすいので注意です

ある程度、作業に慣れた方が行う内容なので

自信の無い方は、メーカーさんに修理依頼をするのが良いでしょう

分解ついでに接点、車輪を磨き

ギア周りにグリスアップすればベターですね♪

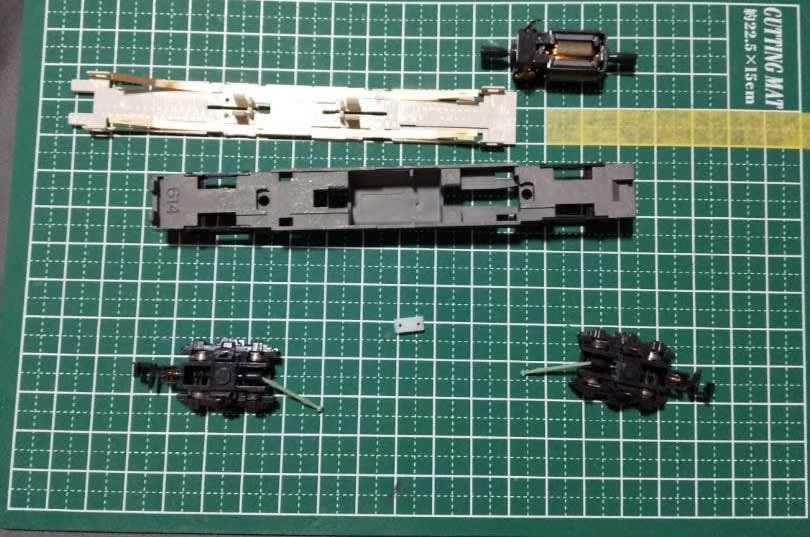

今回触れた、ジョイント部品を交換するには、モーターを取り出す必要がありまして

上の画像の様に動力ユニットを分解する必要があります

特に座席パーツ(画像の白色の横長の部品)の爪は、かなりしっかりとダイキャスト部品に嵌まっているので

分解に注意が必要だと思います

私が中古で入手した物の中には

前ユーザーが破損した形跡がある個体もありましたからね

分解手順などは検索で色々と出てきますので、そちらもご参考に…m(_ _)m