【犬目宿西郊の風景1】

犬目宿を後にして、いよいよ最終目的地・下鳥沢宿へと向かいます。4キロちょっと。かなり足にきていますが、こうなったら最後まで歩ききるしかありません。

【白馬不動尊鳥居】

道端に白馬不動尊の赤い鳥居。ガイドブックによると、鳥居をくぐってこの先へ進むと不動院と白滝があるらしい。もちろんパスしました。

【白馬不動尊像】

鳥居の傍らに白馬にまたがる不動尊像。1803(享和3)年の建立。白馬にまたがっている?う~ん、疲れているからなのか、それとも信心が足りないのか…よくわかりませんでした。

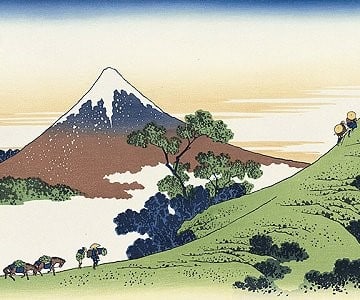

【犬目宿西郊の風景2】

これぞ日本の原風景って感じ。あの庵は何だろう?と思って、帰ってからネットで調べると、完全予約制のお蕎麦屋さんらしい。池波正太郎の小説に出てきそうな雰囲気ですね。

【君恋坂1】

県道30号線と分かれ、細い山道を進みます。ここからの坂を君恋坂と呼ぶそうです。ガイドブックによると、日本武尊が東国征伐の帰途、海神の犠牲となった妃・弟橘姫(おとたちばなひめ)を偲んだことに由来する…とのこと。なかなかロマンチックなネーミングですな。ちなみに『甲斐国志』には君ガ尾と記載されています。

【君恋坂2】

ロマンチックなネーミングですが、現状はこんな感じ。疲れた足腰にはけっこう厳しい。所詮、恋なんて茨の道か、山道か…。それを越えてこそ想いが叶うのか、なんてね。

【恋塚付近の風景】

山道を往くこと約10分、県道30号線に合流します。この辺りはかつて恋塚と呼ばれた集落で、犬目宿同様、街道が開かれた際に集落ごとこの地に移ったそうです。

【恋塚一里塚1】

県道をしばらく歩くと、日本橋から21番目の恋塚一里塚。南側の塚だけ残っていて、当時の姿に近い形を保っているようです。これはお見事!

【恋塚一里塚2】

解説板によると、直径12メートル×高さ5メートル。甲州街道を通す際に掘割をした結果、道の両側に小高い地形が出来て、それをそのまま一里塚に利用したとのこと。

【山住神社】

ここで県道から細道へと入ります。

山住神社は『甲斐国志』によると、「塚上に小祠あり山住明神と号す。民家6、7戸あり是を産神とす」

すみません、ここも鳥居前を通過します。寄り道する気力も体力もすでにない状況です。

【馬宿跡】

大場家は江戸時代の馬宿(農業と兼業)。恋塚の西端に位置していたので屋号を「西」としたそうです。組頭、百姓代、明治以降は村長を勤めた家柄。確かに大きな敷地で、改築はされているようですが、昔の面影を留める家屋も迫力あります。荷駄が行き交った甲州街道に相応しいポイントです。

【江戸時代の石畳?】

馬宿を過ぎると、僅かな距離ですが江戸時代の石畳が残っている…との情報なのですが、これがそれ?確かに大き目の石が敷き詰められているようにも感じますが、何しろ枯葉や枯枝などで埋もれていて、道はかなり荒れている様子。しっかりと確認できませんでした。台風の通過後、間もなかったので仕方ないのかな…。ちょっと残念。

【大月市へ到達】

山住神社から石畳を経て県道30号線に合流、少し歩くと大月市に入ります。上野原市とはここでお別れです。

【山谷】

山谷(さんや)は恋塚の西に当たる集落で、江戸時代は立場(たてば・茶屋などの休憩施設のある場所)でした。

上野原宿からここまで、短い距離に宿場だけで4つもあるのに、さらに間の宿や立場まで設けられているのは、かつての甲州街道が余程難儀な道のりだったという証なのかもしれません。

【さんや坂付近の風景】

この辺りの坂は、かつて「さんや坂」と呼ばれ、富士山の眺望が素晴らしかったとか。この日は雲に隠れているようで、残念ながらその雄姿は拝めませんでした。

途中、県道から細道へ入りますが(写真の右の小道)、このポイントがなかなか判りにくいので注意です。

【ロボット兵!】

こんなところに、ラピュタのロボット兵!街道の警備か?

ただひたすら歩くことに徹していた私たちですが、思いもよらぬ遭遇に大いに盛り上がって、疲れも一時忘れたのでした。

【山谷~中野付近の風景】

一時忘れた疲れもすぐに復活。

太陽が照りつける道中はけっこう汗だくなのですが、それでも道端には秋の風情。

【古い石仏】

竹藪の前の古い石仏。ガイドブックによると馬頭観音とのこと。文政の年号が刻まれているので、江戸後期のもののようです。

【石仏・石塔】

バス停「中野神社」の脇に並ぶ石仏・石塔。ガイドブックによると、1707(宝永4)年の道祖神、1717(享保2)年の供養塔など。道路拡張や宅地整備などで周辺から集められたのかな?

ちなみに、バス停名の中野神社なる神社は存在しないのでしょうか?帰ってからネットで調べてもヒットしませんでした。近くに山ノ神社があるので、この神社のことを指しているのでしょうか?

『甲斐国志』の山ノ神社の項には「恋路窪」という場所が記されています。君恋坂、恋塚、恋路窪…。恋多き土地柄ですな。

【中野周辺の風景1】

さらに進んで行くと、中央道が見えてきました。あの向こう側に目指す下鳥沢宿があります。もうひと踏ん張り、ゴールは近いぞ!

【中野周辺の風景2】

県道と分かれて細い道へ。ガイドブックによると中央道の向こう側へ出るのはもうすぐです。

【中央道】

中央道の下を潜ります。いよいよ下鳥沢宿へ。

【下鳥沢宿入口付近】

中央道を越えれば、下鳥沢宿はすぐです。

道端、少し高くなった場所に石仏と石塔が並んでいます。昔からこの場所にあったとしたなら、宿場に出入りする旅人たちもここで道中の無事を祈ったことでしょう。

【下鳥沢宿江戸側入口付近】

歩いてきた県道30号線が国道20号線に合流する地点で、旧街道はほぼ直角に右へ曲がります。いよいよ下鳥沢宿へ到着です。

ヘロヘロだったので、写真だってこの通り、はい、ピンボケです。

【鳥沢駅】

いや~、マジで長かった。疲れた。

本日のゴール、鳥沢駅。

午後4時10分。

もうダメ。本気で動けない。

そんな情けない旅人たちですが、なんだかんだ言いながら踏破しました。

あとは電車で八王子に戻り、本日の反省会に臨むのみ。

でも、きっと山帰りのハイカーたちで電車は満員で座れないだろうなぁ…と思っていたところ、日ごろの行いが良いため電車はガラガラ。東京駅までの直通電車だったので、高尾で乗り換えることなく、八王子まで爆睡の旅となったのでした。

【旧甲州街道ウォーキングマップ】

ところで甲州街道を歩く旅ですが、毎回集合場所が遠くなり、スタート地点への移動も苦痛になり始めている今日この頃。次回、大月まで歩いて締めようじゃないか、ということに相成りました。

颯爽とした姿で最後を締めくくるためにも、今から日々、体力の強化に努めることが肝要。

ということで次回(いつになるかはわかりませんが)、甲州街道を歩く旅、いよいよグランドフィナーレを迎えます。

乞うご期待!

犬目宿を後にして、いよいよ最終目的地・下鳥沢宿へと向かいます。4キロちょっと。かなり足にきていますが、こうなったら最後まで歩ききるしかありません。

【白馬不動尊鳥居】

道端に白馬不動尊の赤い鳥居。ガイドブックによると、鳥居をくぐってこの先へ進むと不動院と白滝があるらしい。もちろんパスしました。

【白馬不動尊像】

鳥居の傍らに白馬にまたがる不動尊像。1803(享和3)年の建立。白馬にまたがっている?う~ん、疲れているからなのか、それとも信心が足りないのか…よくわかりませんでした。

【犬目宿西郊の風景2】

これぞ日本の原風景って感じ。あの庵は何だろう?と思って、帰ってからネットで調べると、完全予約制のお蕎麦屋さんらしい。池波正太郎の小説に出てきそうな雰囲気ですね。

【君恋坂1】

県道30号線と分かれ、細い山道を進みます。ここからの坂を君恋坂と呼ぶそうです。ガイドブックによると、日本武尊が東国征伐の帰途、海神の犠牲となった妃・弟橘姫(おとたちばなひめ)を偲んだことに由来する…とのこと。なかなかロマンチックなネーミングですな。ちなみに『甲斐国志』には君ガ尾と記載されています。

【君恋坂2】

ロマンチックなネーミングですが、現状はこんな感じ。疲れた足腰にはけっこう厳しい。所詮、恋なんて茨の道か、山道か…。それを越えてこそ想いが叶うのか、なんてね。

【恋塚付近の風景】

山道を往くこと約10分、県道30号線に合流します。この辺りはかつて恋塚と呼ばれた集落で、犬目宿同様、街道が開かれた際に集落ごとこの地に移ったそうです。

【恋塚一里塚1】

県道をしばらく歩くと、日本橋から21番目の恋塚一里塚。南側の塚だけ残っていて、当時の姿に近い形を保っているようです。これはお見事!

【恋塚一里塚2】

解説板によると、直径12メートル×高さ5メートル。甲州街道を通す際に掘割をした結果、道の両側に小高い地形が出来て、それをそのまま一里塚に利用したとのこと。

【山住神社】

ここで県道から細道へと入ります。

山住神社は『甲斐国志』によると、「塚上に小祠あり山住明神と号す。民家6、7戸あり是を産神とす」

すみません、ここも鳥居前を通過します。寄り道する気力も体力もすでにない状況です。

【馬宿跡】

大場家は江戸時代の馬宿(農業と兼業)。恋塚の西端に位置していたので屋号を「西」としたそうです。組頭、百姓代、明治以降は村長を勤めた家柄。確かに大きな敷地で、改築はされているようですが、昔の面影を留める家屋も迫力あります。荷駄が行き交った甲州街道に相応しいポイントです。

【江戸時代の石畳?】

馬宿を過ぎると、僅かな距離ですが江戸時代の石畳が残っている…との情報なのですが、これがそれ?確かに大き目の石が敷き詰められているようにも感じますが、何しろ枯葉や枯枝などで埋もれていて、道はかなり荒れている様子。しっかりと確認できませんでした。台風の通過後、間もなかったので仕方ないのかな…。ちょっと残念。

【大月市へ到達】

山住神社から石畳を経て県道30号線に合流、少し歩くと大月市に入ります。上野原市とはここでお別れです。

【山谷】

山谷(さんや)は恋塚の西に当たる集落で、江戸時代は立場(たてば・茶屋などの休憩施設のある場所)でした。

上野原宿からここまで、短い距離に宿場だけで4つもあるのに、さらに間の宿や立場まで設けられているのは、かつての甲州街道が余程難儀な道のりだったという証なのかもしれません。

【さんや坂付近の風景】

この辺りの坂は、かつて「さんや坂」と呼ばれ、富士山の眺望が素晴らしかったとか。この日は雲に隠れているようで、残念ながらその雄姿は拝めませんでした。

途中、県道から細道へ入りますが(写真の右の小道)、このポイントがなかなか判りにくいので注意です。

【ロボット兵!】

こんなところに、ラピュタのロボット兵!街道の警備か?

ただひたすら歩くことに徹していた私たちですが、思いもよらぬ遭遇に大いに盛り上がって、疲れも一時忘れたのでした。

【山谷~中野付近の風景】

一時忘れた疲れもすぐに復活。

太陽が照りつける道中はけっこう汗だくなのですが、それでも道端には秋の風情。

【古い石仏】

竹藪の前の古い石仏。ガイドブックによると馬頭観音とのこと。文政の年号が刻まれているので、江戸後期のもののようです。

【石仏・石塔】

バス停「中野神社」の脇に並ぶ石仏・石塔。ガイドブックによると、1707(宝永4)年の道祖神、1717(享保2)年の供養塔など。道路拡張や宅地整備などで周辺から集められたのかな?

ちなみに、バス停名の中野神社なる神社は存在しないのでしょうか?帰ってからネットで調べてもヒットしませんでした。近くに山ノ神社があるので、この神社のことを指しているのでしょうか?

『甲斐国志』の山ノ神社の項には「恋路窪」という場所が記されています。君恋坂、恋塚、恋路窪…。恋多き土地柄ですな。

【中野周辺の風景1】

さらに進んで行くと、中央道が見えてきました。あの向こう側に目指す下鳥沢宿があります。もうひと踏ん張り、ゴールは近いぞ!

【中野周辺の風景2】

県道と分かれて細い道へ。ガイドブックによると中央道の向こう側へ出るのはもうすぐです。

【中央道】

中央道の下を潜ります。いよいよ下鳥沢宿へ。

【下鳥沢宿入口付近】

中央道を越えれば、下鳥沢宿はすぐです。

道端、少し高くなった場所に石仏と石塔が並んでいます。昔からこの場所にあったとしたなら、宿場に出入りする旅人たちもここで道中の無事を祈ったことでしょう。

【下鳥沢宿江戸側入口付近】

歩いてきた県道30号線が国道20号線に合流する地点で、旧街道はほぼ直角に右へ曲がります。いよいよ下鳥沢宿へ到着です。

ヘロヘロだったので、写真だってこの通り、はい、ピンボケです。

【鳥沢駅】

いや~、マジで長かった。疲れた。

本日のゴール、鳥沢駅。

午後4時10分。

もうダメ。本気で動けない。

そんな情けない旅人たちですが、なんだかんだ言いながら踏破しました。

あとは電車で八王子に戻り、本日の反省会に臨むのみ。

でも、きっと山帰りのハイカーたちで電車は満員で座れないだろうなぁ…と思っていたところ、日ごろの行いが良いため電車はガラガラ。東京駅までの直通電車だったので、高尾で乗り換えることなく、八王子まで爆睡の旅となったのでした。

【旧甲州街道ウォーキングマップ】

ところで甲州街道を歩く旅ですが、毎回集合場所が遠くなり、スタート地点への移動も苦痛になり始めている今日この頃。次回、大月まで歩いて締めようじゃないか、ということに相成りました。

颯爽とした姿で最後を締めくくるためにも、今から日々、体力の強化に努めることが肝要。

ということで次回(いつになるかはわかりませんが)、甲州街道を歩く旅、いよいよグランドフィナーレを迎えます。

乞うご期待!