しばらくぶりですが、旅の仲間たちと甲州街道を歩いてみました。前回は府中宿まで到着したので、今回はここから日野宿を目指します。

前回、府中宿までの旅はこちら→ 布田五宿から府中宿まで

まずは、府中宿を散策です。

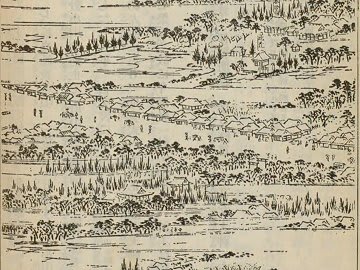

【江戸名所図会の府中宿】

街道沿いの様子を書き留めた「甲州道中宿村大概帳」によると、江戸時代後期の府中宿の概要はざっと次の通りです。

・本陣…1軒

・脇本陣…2軒

・旅籠屋…29軒

・問屋場…3ヶ所

・宿場の家数…430軒

・宿場の人口…2762人

府中宿は江戸方から新宿(しんしゅく)、番場宿、そして今の府中街道沿いの本町の3町から成っていました。ちょうどT字のような形です。各町が1ヶ月を3分して宿駅業務を務めたそうです。なので、問屋場は各町1ヶ所ずつありました。

【八幡宿交差点】

京王線府中駅の東方、八幡宿の交差点が府中宿の東端となるようです。ここから西側にかけてがかつての新宿。

尚、八幡宿はもともとは国府八幡宮周辺に形成された村落で、甲州街道が成立するとともに村ごと移転してきたそうです。宿場町のような地名ですが、農村だったとのこと。

【新宿公園】

八幡宿の交差点からすぐのところに新宿公園があります。小さな公園ですが、公園の名にかつての宿場町の名残りをとどめています。

【脇本陣跡・問屋場跡】

八幡宿の交差点と宮前二丁目の交差点の間に、脇本陣、新宿の問屋場があったそうです。今は跡かたもありません。

【旅籠柏屋跡(明治天皇行在所跡)】

大國魂神社東交差点の前、現在は商業施設フォーリスが建っている場所は、かつて柏屋(田中家)という、宿場でも指折りの旅籠屋があった場所です。このあたり、大國魂神社の門前で賑わいもかなりなものだったのでしょうね。

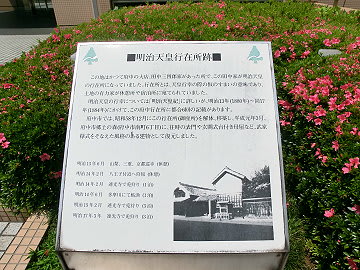

【明治天皇行在所跡記念碑】

田中家は、明治天皇が6回も滞在するほどの旅籠・商家でした。フォーリス脇に「明治天皇行在所跡」の記念碑があります。田中家の家屋は府中市郷土の森に移築され公開されています。

【けやき並木】

大國魂神社から京王線方面へ延びるけやき並木は、大國魂神社の参道で、その起源は源頼義・義家父子が奥州征討の戦勝祈願に植樹したのが始まりだとか。後年、家康もあらたに植樹しました。大正13年に国の天然記念物に指定されました。

【けやき並木・馬場寄進の碑】

江戸時代に建てられた碑。読み難いですが、碑には

「従是一之鳥居迄五町余 左右慶長年中御寄附之馬場」

と刻まれているそうです。

かつて参道の両側は、家康が寄進した馬場でした。

【けやき並木・八幡太郎義家像】

源義家というよりは、八幡太郎義家と呼ぶ方が個人的には馴染みがあります。

府中に住んでいた、今は亡き祖父母から贈られた五月人形は、白馬に跨る「八幡太郎義家」。やはり府中に住んでいた祖父母には、思い入れがあったのでしょうか。

【けやき並木・万葉歌碑】

「武蔵野の草はもろむきかもかくも 君がまにまにわれは寄りにしを」

万葉集に東歌として収録されている歌です。遠い万葉の時代、府中には武蔵の国府が置かれていました。しかし当時の武蔵野といえば、「草より出でて草に入る」といったイメージですよね。

【大國魂神社】

府中のシンボル的存在。

創建は西暦でいうと111年。この頃ってまだ弥生時代では?すごすぎる。

【大國魂神社・拝殿】

江戸時代には、500石という武蔵の国最大の朱印地を持つ大社でした。府中宿も大國魂神社を中心に繁華の地が広がっていました。

毎年5月5日の「くらやみ祭り」には、江戸からも多くの参詣者がやって来たそうです。

そういえば、小さいころ初詣に来たときも、ものすごい人混みで身動きが取れなかったのを思い出しました。

で、我々一行も、本日の旅の無事を祈願したところで、いざ、西へ!

【番場宿・神戸付近】

大國魂神社の鳥居から西方が番場宿となります。ここから高札場のある付近までが、番場宿神戸(ごうと)と呼ばれた、府中宿でも一番の繁華街だったそうです。

【旅籠・松本屋跡】

大國魂神社から西へちょっと歩くと、江戸時代には松本屋という旅籠がありました。今も同じ場所で「ホテル松本屋」として続いています。ホテルの外壁には1725の数字。創業の年なのでしょうね。

街道歩きをするならば、ここに宿泊するのが「通」ってものですね。

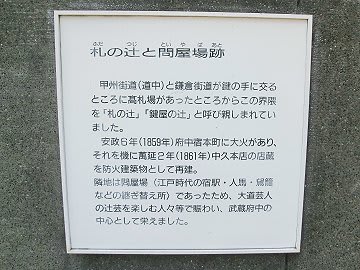

【札の辻・本陣跡】

しばらく歩くと、府中街道との交差点に出ます。ここはかつて札の辻と呼ばれ、府中宿でも重要な施設が集中していました。

まずは、本陣。ふるさと府中歴史館で配布してる「府中宿マップ」によると、ここに本陣があったようですが、今は何の痕跡もありません。

【札の辻・旅籠鳶屋跡】

甲州街道を挟んで本陣と向かい合う形で鳶屋という旅籠があったそうです。

【札の辻・高札場】

ほぼ当時の姿を伝えている高札場。以前、東海道を歩いた際に、ミニチュア版が設置されているのを見ましたが、これは大きい。

こんな場所にデデーンとお触れが貼り出されたら、思わず平伏してしまいそうです。

【札の辻・御旅所】

高札場の奥には大國魂神社の御旅所があります。5月の例大祭(くらやみ祭り)の際に、8基の神輿がここに渡御します。

【札の辻・本町問屋場跡】

正面の蔵造りの酒屋さんの家屋が建てられたのは1861年。ちょこっとお邪魔しましたが、日本酒の品揃えが豊富で地元の隠れた銘酒も。

この隣地に問屋場があったそうです。

【札の辻・問屋場跡】

酒屋さんの壁に、案内板がありました。

【番場公園】

札の辻から西へ歩いていくと番場公園があり、公園脇に番場宿の案内碑が設置されています。この辺り、江戸時代には近江屋、信州屋といった旅籠があったそうです。

【早くも昼飯】

仲間たちと集合したのが11時過ぎ。そしてまだ12時前、歩き出して間もないのに早くも昼飯です。

番場公園からすぐの場所、創業明治16年の蕎麦屋・吉見家にて。

【番場宿付近】

府中街道を渡ると、それまでの街中の喧騒も少しはおさまって、こんなレトロな雰囲気の建物も残っています。

【脇本陣・問屋場跡】

長福寺へ入る小道(参道でしょうか?)の東側に脇本陣と番場宿の問屋場がありました。とくにそれを示すものは何も残っていません。

【鹿島坂】

府中って坂が多い気がします。しかも、それなりに名前がついていたりして。

番場宿の西で甲州街道と交わる鹿島坂は、大國魂神社の例大祭に関係する鹿島田家からその名がとられたそうです。かつては鹿島田坂と呼ばれていたのが、いつからか鹿島坂になったとか…。

【府中宿の西端】

宿場チックな建物は番場屋。割烹料亭だそうです。

高いのかな?

料亭と名がつくとビビってしまう私ですが、どうなのでしょうか?

番場宿の名を冠しているところは、街道歩きマニアには何ともうれしいところです。

この辺りが府中宿の西端で、傍示杭があったようです。

といった感じで、府中宿を東から西へ歩いてきました。

それでは、府中宿を出て、次回以降は日野宿を目指しましょう!

■主な参考情報

「府中宿マップ」 ふるさと府中歴史館

「甲州道中」 東京都教育委員会 1998年

その他、ネットでの情報もろもろ

一度失ったものは簡単には戻れません。

時の流れとともに町並みも変わっていくのは仕方ないことと思いつつ、それでもどこか寂しいものがありますよね。

それでも府中は、歴史の面影を伝えるよな案内標識やモニュメントが多かったので、町を大切にしているんだなぁ~と感じました。