今日はレナード・バーンスタインの誕生日。もうちょっとヒネリのある選曲だとよかったのですが、これ、名演です。

それに今回のシリーズではウィーン・フィルとの演奏をまだチョイスしていなかったので・・・。

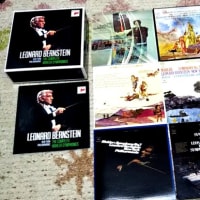

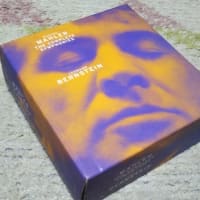

ベートーヴェン/交響曲第6番「田園」

管弦楽:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

指揮:レナード・バーンスタイン

録音:1978年11月

先日、めずらしく書店内をブラブラする時間がありました。

そこで吉田秀和氏の「名曲のたのしみ~指揮者を語る~」を見つけて、パラパラと立ち読み。これは、あのFM番組の録音から文字起こしをして本にまとめたものなんですね。「喋ったもの」を文に起こしていますから、もともと書籍として出ている氏の著書と比べると、言い回しが微妙に違うところもあり面白いと思いました。

で、その指揮者編の中の「バーンスタイン」の項だけ斜め読みしたのですが、そこにとりあげられていた演奏のひとつが、この「田園」でした。

しばらく聴いていなかったこともありますが、吉田氏のあの喋りを思い浮かべながら読んでいたら、たまらなく聴きたくなってきました。瞬時にそういう気持ちにさせてくれる、やはり氏の音楽を綴る(語る)力はたいしたものだと思いました。

「田園」はベートーヴェンの交響曲の中で最も好きな曲です。「好き」という感じより「敬愛する」と言った方が自分的にはしっくりきます。聴く頻度はそれぼとではなくても大事に聴きたい曲です。

また、「田園」の愛聴盤にはウィーン・フィルのものが多いようにも思います。ベーム、フルトヴェングラー(後のEMI盤も素晴らしい)、ワルター、モントゥー、イッセルシュテット、アバド・・・どれも味わい深い名演です。

レニーのは、どんなんだったか?

久しく聴いていなかったので演奏の印象も薄れかけていましたが、聴き直してみて、やはりすばらしかったです。

先日書いた「フランチェスカ・ダ・リミニ」の少しあとにウイーンで録音された演奏です。

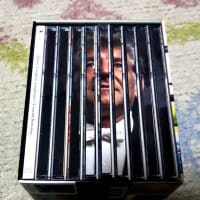

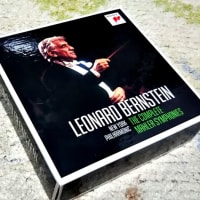

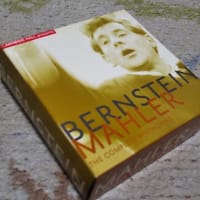

バーンスタインとVPOによるベートーヴェン・チクルスは、77年の「第5」ほかに始まり、79年の「第9」まで、足掛け3年に渡って収録されました(一部の序曲は80年に録音されています・・・追記)。75年、76年の、どことなく不安定さが感じられる「顎ヒゲ期」から、妻との離婚、死別という辛い時期を経て「生命線」である「指揮すること」を続けていた時期です。ウィーン・フィルに、ある意味では「大きく依存しながら」双方の特質を相殺せず融合して完成されたチクルスだと思います。

この「田園」で、レニーは、ことさらに変わったことはしていません。ウィーン・フィルの美質を最大限に表出することに力を注いでいるように思えます。実際、ここで聴くウィーン・フィルはベーム盤にも匹敵するほどの美しさです。

「鳴っているだけで味わい十分」なオーケストラを前に、「謙虚で作曲者への畏怖を感じさせる」レニーが感じられます。あまり言われませんが、私は、この特質もバーンスタインのきわめて特徴的な一面だと思っています。

個人的なツボがいくつもある同曲ですが、この演奏も期待を裏切りません。

そして、終楽章の6分16秒過ぎあたり(177小節)からは、ただ鳴っているだけの木管にも天使の声が聞き取れるかのようで、全ての音に霊感が宿った様相となります。このあたりの「祈り」の表情はバーンスタインならではの境地ではないでしょうか。

最後に向かって心を込めきって込めきって、そして曲が終わるのを惜しむように閉じます。

今回で、誕生日記念のバーンスタイン特集はいったん終了。次回は10月の命日前後に予定しています。

毎度のことですが、たいしたことない記事ばかりでした。でも、いつになくエントリが続いたのは、やはり自分のバーンスタインへの愛着がまだまだ冷めていないということだったのかな?

明日から、また、元通りの「テキトウ」路線に戻ります。

それに今回のシリーズではウィーン・フィルとの演奏をまだチョイスしていなかったので・・・。

ベートーヴェン/交響曲第6番「田園」

管弦楽:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

指揮:レナード・バーンスタイン

録音:1978年11月

先日、めずらしく書店内をブラブラする時間がありました。

そこで吉田秀和氏の「名曲のたのしみ~指揮者を語る~」を見つけて、パラパラと立ち読み。これは、あのFM番組の録音から文字起こしをして本にまとめたものなんですね。「喋ったもの」を文に起こしていますから、もともと書籍として出ている氏の著書と比べると、言い回しが微妙に違うところもあり面白いと思いました。

で、その指揮者編の中の「バーンスタイン」の項だけ斜め読みしたのですが、そこにとりあげられていた演奏のひとつが、この「田園」でした。

しばらく聴いていなかったこともありますが、吉田氏のあの喋りを思い浮かべながら読んでいたら、たまらなく聴きたくなってきました。瞬時にそういう気持ちにさせてくれる、やはり氏の音楽を綴る(語る)力はたいしたものだと思いました。

「田園」はベートーヴェンの交響曲の中で最も好きな曲です。「好き」という感じより「敬愛する」と言った方が自分的にはしっくりきます。聴く頻度はそれぼとではなくても大事に聴きたい曲です。

また、「田園」の愛聴盤にはウィーン・フィルのものが多いようにも思います。ベーム、フルトヴェングラー(後のEMI盤も素晴らしい)、ワルター、モントゥー、イッセルシュテット、アバド・・・どれも味わい深い名演です。

レニーのは、どんなんだったか?

久しく聴いていなかったので演奏の印象も薄れかけていましたが、聴き直してみて、やはりすばらしかったです。

先日書いた「フランチェスカ・ダ・リミニ」の少しあとにウイーンで録音された演奏です。

バーンスタインとVPOによるベートーヴェン・チクルスは、77年の「第5」ほかに始まり、79年の「第9」まで、足掛け3年に渡って収録されました(一部の序曲は80年に録音されています・・・追記)。75年、76年の、どことなく不安定さが感じられる「顎ヒゲ期」から、妻との離婚、死別という辛い時期を経て「生命線」である「指揮すること」を続けていた時期です。ウィーン・フィルに、ある意味では「大きく依存しながら」双方の特質を相殺せず融合して完成されたチクルスだと思います。

この「田園」で、レニーは、ことさらに変わったことはしていません。ウィーン・フィルの美質を最大限に表出することに力を注いでいるように思えます。実際、ここで聴くウィーン・フィルはベーム盤にも匹敵するほどの美しさです。

「鳴っているだけで味わい十分」なオーケストラを前に、「謙虚で作曲者への畏怖を感じさせる」レニーが感じられます。あまり言われませんが、私は、この特質もバーンスタインのきわめて特徴的な一面だと思っています。

個人的なツボがいくつもある同曲ですが、この演奏も期待を裏切りません。

そして、終楽章の6分16秒過ぎあたり(177小節)からは、ただ鳴っているだけの木管にも天使の声が聞き取れるかのようで、全ての音に霊感が宿った様相となります。このあたりの「祈り」の表情はバーンスタインならではの境地ではないでしょうか。

最後に向かって心を込めきって込めきって、そして曲が終わるのを惜しむように閉じます。

今回で、誕生日記念のバーンスタイン特集はいったん終了。次回は10月の命日前後に予定しています。

毎度のことですが、たいしたことない記事ばかりでした。でも、いつになくエントリが続いたのは、やはり自分のバーンスタインへの愛着がまだまだ冷めていないということだったのかな?

明日から、また、元通りの「テキトウ」路線に戻ります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます