当地、8月に入ると同時に梅雨明け。

夏空が広がり、裏庭のクマゼミも益々賑やかに鳴いております。

昨日、カミさんはナンテンの木に産卵している雌セミを確認しました。

さて、もともとステイ・ホームの私、せっかくの記念年でもありますので、ちょっと連続聴きでもやってみよう、ということで、1日よりベートーヴェン・チクルスやっています。

とりあえず3日間続きました。

FBでは、作品番号順に、また複数の演奏について仔細に書いておられる方もみえますが、私にはとても無理なので、ざっくりとした鑑賞報告になります。

選曲、演奏についても特にこだわらず「今(今日)、聴きたい」というものを聴いています。

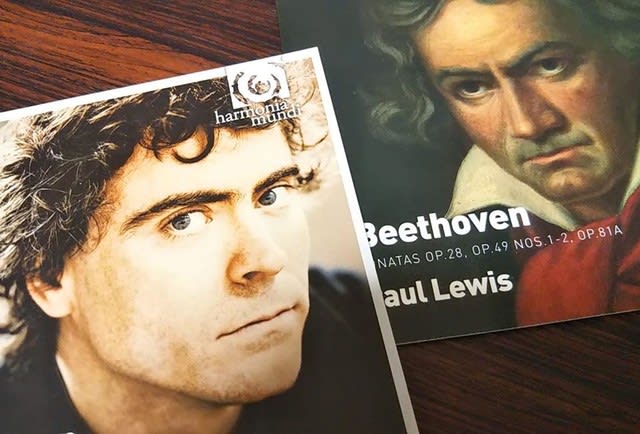

1日に聴いたのは、まずポール・ルイスによるピアノ・ソナタ全集から1枚。

やはり最初は「お約束」のソナタ第15番「田園」。

次いで「ソナチネ」扱いの2曲と第26番「告別」。

そして、2日。

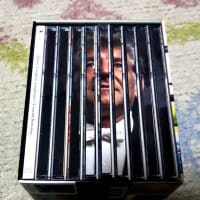

交響曲第9番は朝比奈隆指揮大阪フィル、1977年のライヴ。

これは当日会場で聴いたもの。

今、タワーレコードが朝比奈隆のCDを(SACD等で)再発売していますが、もしかしたら今年から来年にかけて、主だった録音を全て再リマスタリングするのかも知れませんね。

私、タワレコの「策略」に乗って、いくつか入手しています。

この「77年ベートーヴェン」も、実は買い換え(または重複所持)となります。

弦楽四重奏曲では第14番作品131をグァルネリ四重奏団の1回目録音で。

実は15番より後で作曲された14番は、弦楽四重奏曲の中で私にとって最も「難解」で近寄りがたい曲でしたが、いつの頃からか最も「対話する」曲となっています。

聴くたびに新たな発見・気づきがある音楽です。

次いで手に取ったのは久石氏指揮の交響曲第5番&第2番。

久石氏の「本格的な」クラシック音楽の指揮ってのは初めてだったわけですが、これが素晴らしかった。

いずれ別項で書きたいと思います。

ごく簡単に書くと・・・「和風出汁が効いた鮮烈なベートーヴェン」「夏祭りの熱狂と静謐な武道の集中の共存」って感じかな(???)。

3日はベートーヴェン以外にもいろいろ聴いて、夜は映画鑑賞(LD)をしていたので、ベートーヴェンは2枚。

トスカニーニ指揮の7番と弦楽四重奏曲第16番(グァルネリ四重奏団)。

トスカニーニの7番は、高校生の時に初めて聴いて以来、特に第3楽章トリオの痛快さがお気に入りです。

本日(4日)は、カミさん通院の付き添いなどで忙しく、鑑賞部屋に転がるヒマがありませんでした。

まあ、ムリなく続行していきたいと思います。

夏空が広がり、裏庭のクマゼミも益々賑やかに鳴いております。

昨日、カミさんはナンテンの木に産卵している雌セミを確認しました。

さて、もともとステイ・ホームの私、せっかくの記念年でもありますので、ちょっと連続聴きでもやってみよう、ということで、1日よりベートーヴェン・チクルスやっています。

とりあえず3日間続きました。

FBでは、作品番号順に、また複数の演奏について仔細に書いておられる方もみえますが、私にはとても無理なので、ざっくりとした鑑賞報告になります。

選曲、演奏についても特にこだわらず「今(今日)、聴きたい」というものを聴いています。

1日に聴いたのは、まずポール・ルイスによるピアノ・ソナタ全集から1枚。

やはり最初は「お約束」のソナタ第15番「田園」。

次いで「ソナチネ」扱いの2曲と第26番「告別」。

そして、2日。

交響曲第9番は朝比奈隆指揮大阪フィル、1977年のライヴ。

これは当日会場で聴いたもの。

今、タワーレコードが朝比奈隆のCDを(SACD等で)再発売していますが、もしかしたら今年から来年にかけて、主だった録音を全て再リマスタリングするのかも知れませんね。

私、タワレコの「策略」に乗って、いくつか入手しています。

この「77年ベートーヴェン」も、実は買い換え(または重複所持)となります。

弦楽四重奏曲では第14番作品131をグァルネリ四重奏団の1回目録音で。

実は15番より後で作曲された14番は、弦楽四重奏曲の中で私にとって最も「難解」で近寄りがたい曲でしたが、いつの頃からか最も「対話する」曲となっています。

聴くたびに新たな発見・気づきがある音楽です。

次いで手に取ったのは久石氏指揮の交響曲第5番&第2番。

久石氏の「本格的な」クラシック音楽の指揮ってのは初めてだったわけですが、これが素晴らしかった。

いずれ別項で書きたいと思います。

ごく簡単に書くと・・・「和風出汁が効いた鮮烈なベートーヴェン」「夏祭りの熱狂と静謐な武道の集中の共存」って感じかな(???)。

3日はベートーヴェン以外にもいろいろ聴いて、夜は映画鑑賞(LD)をしていたので、ベートーヴェンは2枚。

トスカニーニ指揮の7番と弦楽四重奏曲第16番(グァルネリ四重奏団)。

トスカニーニの7番は、高校生の時に初めて聴いて以来、特に第3楽章トリオの痛快さがお気に入りです。

本日(4日)は、カミさん通院の付き添いなどで忙しく、鑑賞部屋に転がるヒマがありませんでした。

まあ、ムリなく続行していきたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます