≪【囲碁】事前置石制と自由布石≫

(2024年4月29日投稿)

『玄玄碁経』などで昔の中国の棋譜をみていると、変わった布石を見かける。今日の日本の置碁とは違った布石である。

調べてみると、事前置石制というようだ。

今回のブログでは、次の参考文献を参照して、この事前置石制と自由布石の歴史について、考えてみたい。

〇平本弥星『囲碁の知・入門編』集英社新書、2001年

〇中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]

〇橋本宇太郎『玄玄碁経』山海堂、1979年[1985年版]

なお、平本弥星『囲碁の知・入門編』(集英社新書、2001年、101頁)には、事前置石制と自由布石について、次のような注釈を付している。

※事前置石制

・置碁の置石と区別して「互先(たがいせん)置石制」ともいう。

日本に中国・朝鮮から伝来した碁は事前置石制とみられる。

※自由布石

・互先の碁で白紙の碁盤に初手から自由に打つ碁のこと。

日本の碁がいつから自由布石になったかは、大きな謎。

と平本弥星氏は記している(101頁)。

【平本弥星『囲碁の知・入門編』(集英社新書)はこちらから】

平本弥星『囲碁の知・入門編』(集英社新書)

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・中国の碁盤は星が五つであった。

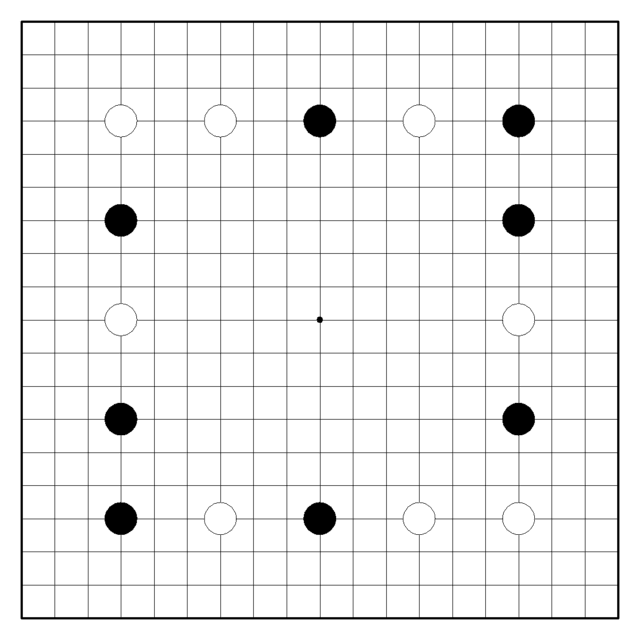

中国の碁は清朝末期の20世紀初めまで「事前置石制」で、図1のように、まず隅の星に白二子と黒二子を置き、それから打ち始めていた。

【図1】中国の事前置石制

・朝鮮の碁も事前置石制であった。

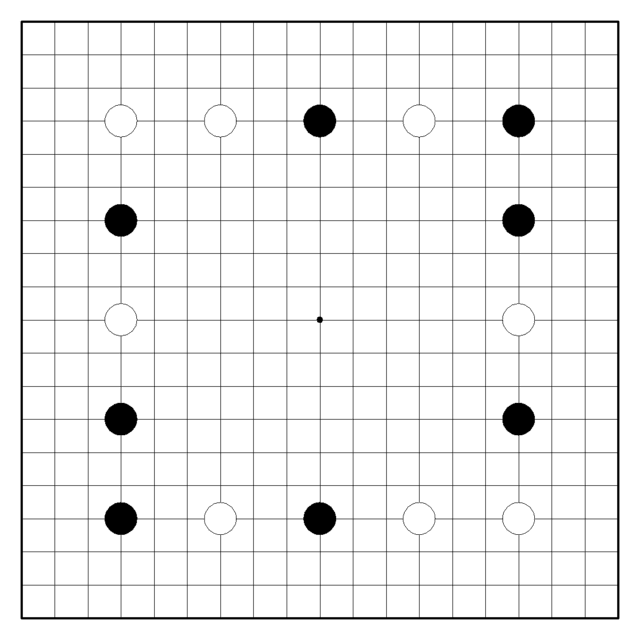

「巡将碁(スンジャン・バドゥク)」という朝鮮の碁は、古代から日本が韓国を併合した20世紀初め頃まで、あらかじめ白八子と黒八子を図2のように置いてから、打ち始めていたのである。朝鮮の碁盤の星は17であった。

【図2】朝鮮の事前置石制

・正倉院の宝物「木画紫檀棊局」は、朝鮮の碁盤と同様に、17星である。

それは、7世紀半ばに百済王が藤原鎌足に贈った碁盤であることを裏付けるものであろう。

・正倉院には、他に二面の「桑木木画棊局」があり、9星の碁盤である。

9星の碁盤は中国、朝鮮にみられず、作りや装飾も日本的なので、「桑木木画棊局」は日本製とみられる。

奈良時代の9星盤は、当時すでに日本独自の碁が生まれていたことを示すものではないだろうか。

・棋力差に応じてハンデを設定する置碁(おきご)という方法は、たいへん優れている。

事前置石の置碁では五子まで5星に置き、置き方は自由布石と異なって四子は図3である。

【図3】事前置石制(中国)の置碁・四子

・九子では印のない所に置くことになる。

日本の9星の碁盤は、九子まで置くのに適している。

・5星盤の星は主に事前置石の目印であるが、9星盤の星は置石の場所の印である。

すると、日本では奈良時代に自由布石の碁があったという水口藤雄の説が有力になる。

(水口藤雄『囲碁文化誌』2001年)

※事前置石制

・置碁の置石と区別して「互先(たがいせん)置石制」ともいう。

日本に中国・朝鮮から伝来した碁は事前置石制とみられる。

※置碁(おきご)

・二子から九子。それ以上はあまり打たれない。

アマどうしでは一子一段差が多い。プロにアマ初段は七~九子くらい。

※自由布石

・互先の碁で白紙の碁盤に初手から自由に打つ碁のこと。

日本の碁がいつから自由布石になったかは、大きな謎。

(平本弥星『囲碁の知・入門編』集英社新書、2001年、100頁~101頁)

・三条西実隆(さんじょうにしさねたか、1455-1537)の日記『実隆公記』文明7年(1475)9月14日の記事である。

夜に入り、御前に於て囲碁五盤(中略)管絃和歌等これあり。深更に及び大飲あり。

各地で戦が続き、京都市街は焼け野原だったが、御所の宴で後土御門天皇は碁に興じている。

文明9年(1477)畠山義就、大内政弘らが帰国して西軍が解体。

大乱はようやく終焉する。

(平本弥星『囲碁の知・入門編』集英社新書、2001年、208頁)

・『実隆公記』に「参内し小御所に於て東馬道の重阿(ちゅうあ)や(中略)等が碁を打っていて、親王御方は簾中からそれを叡覧になっていた」(1489.6.4)とあり、

重阿は時宗の者と記されている。

・一遍(いっぺん、1239-89)が開いた時宗は踊りながら、「南無阿弥陀仏」を唱える浄土宗の一派である。

時宗の僧は阿弥(あみ)または阿と名乗り、津々浦々を巡って遊行(ゆぎょう)を行なった。

武士について戦場に行った陣僧は念仏を唱えて死者を弔い、負傷者を助けた。

時宗は社会の隅々に影響を与え、民衆の支持を得て勢力を拡大する。

中世に民衆芸能が開花するなかで時宗の人々が果たした役割は大きく、能の世阿弥や立花(たてばな)の立阿弥(りうあみ)など芸能者が阿弥と称するようになった。

・碁の名手重阿は碁会だけでなく、庭の花を賞翫(しょうがん)する会に大勢の公家と二人の武家に加えて、「連歌宗匠の宗祇と碁の上手の重阿」(『宣胤卿記(のぶたねきょうき)』も招かれている。

増川宏一は重阿に注目し、石見(いわみ、島根県)城主の家訓に

「天下一の上手(じょうず)といふは…重阿といふ碁打なり」

とあると書いている。

(増川宏一『碁』法政大学出版局、1987年。

増川宏一『碁打ち・将棋指しの誕生』平凡社ライブラリー、1995年)

・足利義満が没した後、義持が北山殿の舎利殿(しゃりでん、金閣)を中心とする一部を臨済宗の禅寺とし、義満の法号鹿苑(ろくおん)院に因んで、鹿苑寺(通称金閣寺)とした。

鹿苑院の『蔭凉軒日録(いんりょうけんにちろく)』に、

棊者重阿弥を招き、碁を二番。栗田は石を三つ置き勝つ。また三つ置きまた勝つ

(1491.4.29)

とある。

関白、太政大臣を務めた近衛政家の日記『後法興院記(ごほうこういんき)』にも重阿が登場する。

雅俊朝臣(あそん)が碁の上手な重阿弥ならびに如西などを連れてくる。予の前で碁を打つ。如西は重阿弥に三目置いて三番打った。次に雅俊朝臣が重阿に四目置いて一番打った(1493.4.18)

「翌々年にも雅俊朝臣は重阿を連れて近衛家を訪れ、終日碁を打っている」(1495.8.21)と増川は記している。(前書)

・重阿は置碁ばかり打っている。

勝負の碁でなく指導碁や接待碁である。重阿の芸は当時の碁打ちを卓絶し、碁のプロとして立派に身を立てていた、と著者は推測している。

・大納言山科言国(やましなときくに)の日記『言国卿記』には、碁をたいへん愛好した内大臣の西園寺公藤(きんふじ)が重阿に二つ置いて五番打ち、見事な碁だったと記されている。

五番も打っていることから明らかに接待碁で、二子という近い手合割も、そういう事情からであろう。

たくさん打たれている置碁の記述を読むと、今日と同様の置碁を打っているとしか思えないという。事前置石制の置碁ではないだろう、と著者は推察している。

(平本弥星『囲碁の知・入門編』集英社新書、2001年、208頁~209頁、250頁)

・著者は重阿が自由布石で碁を打っていたという。

その理由はつぎの通りである。

①大乱が続いて名手の碁技が受け継がれず、事前置石制を継承する名手が存在しなかった。

②重阿は、伝統的権威や過去の慣習にとらわれない民間信仰の時宗出身者である。

③公家にとって中国渡来の教養であった碁が、大乱を経て純粋に技芸を楽しむものとなった。

④重阿が当時に卓絶した棋力であるのは、過去の知識や伝承にとらわれていないからである。

⑤大幅な棋力向上には自由な発想が必要であり、初手から工夫する自由布石の所産であろう。

・中世の民衆に広まった碁は自由布石であり、自由布石の碁が重阿に始まったのではない、とも著者はいう。

応仁・文明の乱の後に公家社会で再び碁が盛んになったとき、公家たちは伝統にとらわれず、時宗の僧であり自由布石の名手である重阿を歓迎した。

重阿の登場によって事前置石の碁が全く廃れ、碁といえば自由布石になったのかもしれないという。

・碁では、先代を大きく凌駕する天才が出現することがある。

革命的に碁の技術を発展させた江戸時代中期の道策がその代表であるが、重阿もそういう天才であったかと推測している。

「碁の上手の重阿、弟子の小法師の十歳を連れて参上」(1502.2.18)

と、甘露寺元長(かんろじもとなが)の日記にあり、同年の『実隆公記』にも、碁打の小法師10歳と16歳の二人に打たせて観戦したとある。

重阿は公家や高僧に支援されて碁で身を立て、弟子を育ててプロの芸を伝えた。

(平本弥星『囲碁の知・入門編』集英社新書、2001年、210頁)

ここから中山典之『囲碁の世界』岩波新書

・中国の古書を見ると、碁に関する記述は2600年ほども昔の歴史書に出てきて以来、まさに山ほども見られるが、面白いからといっていちいち引用していては、とても紙幅が足りない。

この際は西暦200年ごろ、中国が魏、呉、蜀の三国に分立していたころから始めることとしよう。

・当時の中国には、もちろん碁が存在し、しかも大いに盛んだった。

魏の曹操は有名な兵法家であり、詩人であり、書家でありというすごい大人物であるが、囲碁の腕前も一流だったということだ。

・『三国志・魏書一』という書物の武帝紀注に、

「馮翊(ヒョウヨク)ノ山子道・王九真・郭凱等、囲棊ヲ善クス。太祖(曹操)皆與(トモ)ニ能ヲ埒(ヒト)シクス……(後略)」

※馮翊=郡の名。今の陝西省大茘縣)

とあるが、山子道、王九真、郭凱らと肩を並べる高手であったとは驚きである。

≪棋譜≫43手まで

先 呂範(白)

孫策(黒)

※古代中国では、貴人または技倆の上の者が黒石を持ったという。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、31頁)

・どちらが先であるかは分らないが、古書に書かれていることが確かなら、本局は呂範の先番と推定されるらしい。

・なお、中国では、近代まで四隅に置石を置きあってから、一局が始まった。

・呉の英主、孫策もかなりの打ち手であったらしく、その謀臣、呂範との一局が、中国最古の棋譜として今に伝えられているほどだ。

中国最古の棋譜は、すなわち世界最古の棋譜ということになるが、この棋譜が、はたして孫策が実際に打ったものかどうかは誰にも分らない。

ただ、その後、ずっと時代を降って、唐代に現れた王積薪、滑能などという「名手」の棋譜が一枚も残されていないことから見ると、『忘憂清楽集』(北宋の時代、11世紀ごろの棋譜が載っている書物)に突然現れたこの孫策・呂範局は、後世の何者かがこしらえたものだろうという説が多い。

・ただし、著者が面白いと思うのは、日本でも歴史に残る棋聖といえば、元禄時代の道策と幕末の秀策だが、孫策とはいかにも碁の強そうな名前であり、願わくばこの棋譜が本ものであってくれたらと祈りたい心境になるから、妙なものだという。

事実、この碁に見せた孫策・呂範両雄の腕前はなかなかのもので、たぶん現代のプロ低段者に近い実力はあるようだ。

鬼才、梶原武雄九段に並べて見せたところ、なかなかのものだと感心しておられたから、これは技術上では折紙付きだが、いよいよもって後人の仮託という気配が濃厚であると記す。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、30頁~32頁)

「第2章 二千年の昔、既にプロ級?」の「名手・王積薪、老女に学ぶ」(43頁~51頁)

に面白い話が載っている。

・唐の時代、玄宗皇帝の天宝14年(755)、安禄山の乱が起り、玄宗が都から追い落としをくらい、文武百官をひきいて、はるか西南の蜀の国、今の成都に都落ちを余儀なくされた。

白楽天の詩、長恨歌にもあるが、けわしい山々の奥深く逃げこむこの軍旅は、さんたんたるものであったに違いない。

・唐代の囲碁の名手、王積薪も、翰林院(名儒、学者などが、皇帝の詔勅などを文章にする役所)の役人であったから、この一行の中にあった。

碁は強くても武術で鍛えていたとも思えない文部省か宮内庁といったあたりの下っ端役人には、下役もつき添っているわけがないし、乗馬などはもちろんなかったろう。

・蜀の山道はいよいよけわしく、道中にある宿場や民宿(?)は政府高官の占有するところとあって、王積薪は泊るべきところもなかった。

・王先生、痛む足を引きずり引きずり、渓谷を深く分け入って行くと、オンボロの小屋があって、老婆と嫁が二人で暮しているところに出くわした。

もう、一歩も歩けそうもないので、深々と頭を下げて一夜の宿を頼むと、飲料水と燈火を持ってきてくれたが、折しも夕暮れであり、二人の婦人は錠を下して寝てしまった。

王先生の方は、やむなく軒下で横になったが、体のふしぶしが痛んで、夜が更けても眠れなかった。

・突然、姑が嫁に言う声が聞こえてきた。

「良い晩ですね。でも、何の楽しみもなくて残念ですわね。碁でも一局打ちましょうか」

「はい、教えていただきましょう」

と嫁の声。

しかし、不思議なことではある。

家の中には燈火がないし、第一、二人は別々の部屋に寝ている筈である。

おかしなことがあるものだと思って、王先生はオンボロ小屋の壁のすき間に耳を当てた。

「東の五・南の九に打ちました」

嫁の声が聞こえてきた。嫁の先手番とみえる。

「東の五・南の十二に打ちましたよ」

声に応じて姑が答える。

「西の八・南の十にいたしました」

少考した後の嫁の声。

「では西の九・南の十にしましょう」

とおだやかに響く姑の声。

・さてさて、これはどうした棋譜になるであろうか。

東だの南だのと麻雀みたいなことを言ってサッパリ分らないが、当時の中国の碁は四隅の星(第四線と第四線の交叉点)にお互いに置石を配置して打ったとされ、現代と違って、白が先手だったというから、仮に東西南北と盤端に書き込み、「東の五」は盤端から数えて第五線、「南の九」は盤端から数えて第九線とした棋譜をこしらえてみれば、図示したような布石となるという。

もちろん、これは仮定の棋譜であり、本ものがどうだったかは分る筈がないけれど、中国の人はもっともらしく話を仕立てるものではある。

≪棋譜≫

西暦755年

弈於蜀山中

九目勝 姑(黒)

嫁(白)

立会人 唐 王積薪

記録員 和 中山典之

※対局者が横になり、天を仰いで打ったので、左辺が東になり、右辺が西となった。

※【梶原武雄九段感想】

・白3、黒4はともに感度がすばらしく、特に黒は強い。

ことによると碁の神様かも知れんな。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、46頁)

・ところで、この棋譜だが、白1、黒2は、かつての本因坊武宮正樹九段の宇宙流の傾向があって、なかなかの手であると著者は記す。

・また、白3と嫁が中央に打って出たのに対し、黒4とツケた姑の手は白1に対して分断攻撃の気配を示した一着。

これまたなかなかの味わいがあり、あるいは名人の打った手かも知れない。

著者としては、この棋譜の続きをもう少し見たい気分であるという。

これだけでは、決して弱いとは思えぬが、どれくらい強いか測りようがない。

・さて、この深夜の一局、双方とも一子(し)を下すごとに少考を重ね、ほどよい間合いで進行して行く。

腕時計、いや腹時計を見たら、もう夜中の二時を回っている。

36手目、姑が言った。

「もう、あなたの負けよ。わたしの九枰(へい、九目[もく]のことか)勝ちでしょう」

嫁もこれに同意し、この一局は終了。

しばらくすると、スヤスヤと安らかな寝息が聞こえてくるばかりだった。

・王積薪、この35手(ママ)を、しっかりと頭に刻みこんだ。

夜が明けると、王積薪は衣冠を整え、老婆を拝して、指南を仰ぎたいと申し入れたのである。

すると老婆は、

「あなたの思い通りに一局を並べてごらんなさい」

という。王積薪、いつも肌身離さず持っている袋の中から碁盤を取り出すと、考えられる限りの秘術をつくして打ち進めて行く。

打ち進めること十数手。老婆は嫁をかえり見て、

「この人には常勢(定石、原則的な模範的進行例)を教えてあげれば充分ですね」

という。

そこで嫁は、攻、守、殺、奪、救、急、防、拒の手法を教えてくれたが、それは何とも簡単、あっけないほどのものであった。

よって王積薪、更に教えを乞うと、老婆は笑いながら答える。

「いやいや、これだけ知れば、人間界では天下無敵でありましょうよ」

王積薪、恭々しく礼拝して感謝の意をあらわし、では、と別れを告げる。

十数歩も歩いたろうか。もう一度礼拝しようと振り返ってみると、さきほどまで確かにあった、あのオンボロ小屋は影も形もなくなっていた。

・王積薪は、その後、老婆の予言の如く、誰にも負けぬほどの腕前になったという、めでたしめでたしの怪奇物語である。

・さて、この伝説だが、プロ的に考察すれば、これは何とも難しい物語ではある、という。

だいたいにおいて、碁盤なしで碁を最後まで完全に打てるのは、現在のプロ棋士の中には一人もいないと断言してよいそうだ。

まあ、二子(もく)くらい弱くなってもよければ、時間さえかければ何とかなるだろうとも。

・然るに、蜀の山中の老婆たるや、僅か35手で一方の九目勝を読み切った。

もしこれが事実なら、この老婆はまさしく棋神。

著者よりも聖目(せいもく)くらい(想像を絶するくらい)強いのは間違いないという。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、43頁~48頁)

橋本宇太郎『玄玄碁経』(山海堂、1979年[1985年版])には、中国の元代の棋譜として、次のような対局を紹介している。事前置石制の例として興味深い対局である。

第一局目

萬壽圖(まんじゅず)

萬壽観(道教の廟)で対局時の図

東京於州北萬寿観

郭範

饒 李伯祥

黒先共一百三十著

郭、李、共に元代の人。

饒は勝った事を意味する。

李が先番で勝っているのですが白手で止めてある所が腑に落ちません。

戦端は左下辺から始まり、黒63まで白を皆殺しにしています。

碁はこれで終りなのですが、あと黒が右上隅で失敗します。

白88、90が巧い手順。

碁はこれで細かくなりましたが、序盤の損がひどいので最後は黒の勝ちとなったのでしょう。

【万寿図】(1~130)手

白42 34の所にホウリコむ

黒43 取る(38の所)

白48 34に五子を取る

(橋本宇太郎『玄玄碁経』山海堂、1979年[1985年版]、91頁)

(2024年4月29日投稿)

【はじめに】

『玄玄碁経』などで昔の中国の棋譜をみていると、変わった布石を見かける。今日の日本の置碁とは違った布石である。

調べてみると、事前置石制というようだ。

今回のブログでは、次の参考文献を参照して、この事前置石制と自由布石の歴史について、考えてみたい。

〇平本弥星『囲碁の知・入門編』集英社新書、2001年

〇中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]

〇橋本宇太郎『玄玄碁経』山海堂、1979年[1985年版]

なお、平本弥星『囲碁の知・入門編』(集英社新書、2001年、101頁)には、事前置石制と自由布石について、次のような注釈を付している。

※事前置石制

・置碁の置石と区別して「互先(たがいせん)置石制」ともいう。

日本に中国・朝鮮から伝来した碁は事前置石制とみられる。

※自由布石

・互先の碁で白紙の碁盤に初手から自由に打つ碁のこと。

日本の碁がいつから自由布石になったかは、大きな謎。

と平本弥星氏は記している(101頁)。

【平本弥星『囲碁の知・入門編』(集英社新書)はこちらから】

平本弥星『囲碁の知・入門編』(集英社新書)

〇平本弥星『囲碁の知・入門編』集英社新書、2001年

【目次】

創作文字詰碁「知」

はじめに 碁はひろやかな知

第一章 手談の世界――碁は人、碁は心

碁を打つ

プロの碁と囲碁ルール

アマチュア碁界の隆盛

脳の健康スポーツ

第二章 方円の不思議――碁の謎に迫る

碁とは

定石とはなにか

生きることの意味

第三章 囲碁略史―碁の歴史は人の歴史

1 中国・古代―琴棋書画は君子の教養

2 古代(古墳時代・飛鳥時代・奈良時代・平安時代)―文化は人ともに来る

3 中世(鎌倉時代・室町時代)―民衆に碁が広まる

4 近世(安土桃山時代・江戸時代)―260年の平和、囲碁文化の発展

終章 新しい時代と囲碁

歴史的な変化の時代/IT革命と囲碁/

碁は世界語/コンピュータと碁/教育と囲碁/

自ら学び、自ら考える力の育成/

生命観/囲碁は仮想生命/生命の科学/

囲碁で知る

おわりに

参考文献

重要な囲碁用語の索引

連絡先

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇事前置石と自由布石~平本弥星『囲碁の知・入門編』

・碁の芸能者重阿

・自由布石に完全移行

〇三国時代の囲碁~中山典之『囲碁の世界』より

・名手・王積薪、老女に学ぶ

〇対局之部の第一局目~橋本宇太郎『玄玄碁経』より

事前置石と自由布石~平本弥星『囲碁の知・入門編』

・中国の碁盤は星が五つであった。

中国の碁は清朝末期の20世紀初めまで「事前置石制」で、図1のように、まず隅の星に白二子と黒二子を置き、それから打ち始めていた。

【図1】中国の事前置石制

・朝鮮の碁も事前置石制であった。

「巡将碁(スンジャン・バドゥク)」という朝鮮の碁は、古代から日本が韓国を併合した20世紀初め頃まで、あらかじめ白八子と黒八子を図2のように置いてから、打ち始めていたのである。朝鮮の碁盤の星は17であった。

【図2】朝鮮の事前置石制

・正倉院の宝物「木画紫檀棊局」は、朝鮮の碁盤と同様に、17星である。

それは、7世紀半ばに百済王が藤原鎌足に贈った碁盤であることを裏付けるものであろう。

・正倉院には、他に二面の「桑木木画棊局」があり、9星の碁盤である。

9星の碁盤は中国、朝鮮にみられず、作りや装飾も日本的なので、「桑木木画棊局」は日本製とみられる。

奈良時代の9星盤は、当時すでに日本独自の碁が生まれていたことを示すものではないだろうか。

・棋力差に応じてハンデを設定する置碁(おきご)という方法は、たいへん優れている。

事前置石の置碁では五子まで5星に置き、置き方は自由布石と異なって四子は図3である。

【図3】事前置石制(中国)の置碁・四子

・九子では印のない所に置くことになる。

日本の9星の碁盤は、九子まで置くのに適している。

・5星盤の星は主に事前置石の目印であるが、9星盤の星は置石の場所の印である。

すると、日本では奈良時代に自由布石の碁があったという水口藤雄の説が有力になる。

(水口藤雄『囲碁文化誌』2001年)

※事前置石制

・置碁の置石と区別して「互先(たがいせん)置石制」ともいう。

日本に中国・朝鮮から伝来した碁は事前置石制とみられる。

※置碁(おきご)

・二子から九子。それ以上はあまり打たれない。

アマどうしでは一子一段差が多い。プロにアマ初段は七~九子くらい。

※自由布石

・互先の碁で白紙の碁盤に初手から自由に打つ碁のこと。

日本の碁がいつから自由布石になったかは、大きな謎。

(平本弥星『囲碁の知・入門編』集英社新書、2001年、100頁~101頁)

大乱の終焉

・三条西実隆(さんじょうにしさねたか、1455-1537)の日記『実隆公記』文明7年(1475)9月14日の記事である。

夜に入り、御前に於て囲碁五盤(中略)管絃和歌等これあり。深更に及び大飲あり。

各地で戦が続き、京都市街は焼け野原だったが、御所の宴で後土御門天皇は碁に興じている。

文明9年(1477)畠山義就、大内政弘らが帰国して西軍が解体。

大乱はようやく終焉する。

(平本弥星『囲碁の知・入門編』集英社新書、2001年、208頁)

碁の芸能者重阿

・『実隆公記』に「参内し小御所に於て東馬道の重阿(ちゅうあ)や(中略)等が碁を打っていて、親王御方は簾中からそれを叡覧になっていた」(1489.6.4)とあり、

重阿は時宗の者と記されている。

・一遍(いっぺん、1239-89)が開いた時宗は踊りながら、「南無阿弥陀仏」を唱える浄土宗の一派である。

時宗の僧は阿弥(あみ)または阿と名乗り、津々浦々を巡って遊行(ゆぎょう)を行なった。

武士について戦場に行った陣僧は念仏を唱えて死者を弔い、負傷者を助けた。

時宗は社会の隅々に影響を与え、民衆の支持を得て勢力を拡大する。

中世に民衆芸能が開花するなかで時宗の人々が果たした役割は大きく、能の世阿弥や立花(たてばな)の立阿弥(りうあみ)など芸能者が阿弥と称するようになった。

・碁の名手重阿は碁会だけでなく、庭の花を賞翫(しょうがん)する会に大勢の公家と二人の武家に加えて、「連歌宗匠の宗祇と碁の上手の重阿」(『宣胤卿記(のぶたねきょうき)』も招かれている。

増川宏一は重阿に注目し、石見(いわみ、島根県)城主の家訓に

「天下一の上手(じょうず)といふは…重阿といふ碁打なり」

とあると書いている。

(増川宏一『碁』法政大学出版局、1987年。

増川宏一『碁打ち・将棋指しの誕生』平凡社ライブラリー、1995年)

・足利義満が没した後、義持が北山殿の舎利殿(しゃりでん、金閣)を中心とする一部を臨済宗の禅寺とし、義満の法号鹿苑(ろくおん)院に因んで、鹿苑寺(通称金閣寺)とした。

鹿苑院の『蔭凉軒日録(いんりょうけんにちろく)』に、

棊者重阿弥を招き、碁を二番。栗田は石を三つ置き勝つ。また三つ置きまた勝つ

(1491.4.29)

とある。

関白、太政大臣を務めた近衛政家の日記『後法興院記(ごほうこういんき)』にも重阿が登場する。

雅俊朝臣(あそん)が碁の上手な重阿弥ならびに如西などを連れてくる。予の前で碁を打つ。如西は重阿弥に三目置いて三番打った。次に雅俊朝臣が重阿に四目置いて一番打った(1493.4.18)

「翌々年にも雅俊朝臣は重阿を連れて近衛家を訪れ、終日碁を打っている」(1495.8.21)と増川は記している。(前書)

・重阿は置碁ばかり打っている。

勝負の碁でなく指導碁や接待碁である。重阿の芸は当時の碁打ちを卓絶し、碁のプロとして立派に身を立てていた、と著者は推測している。

・大納言山科言国(やましなときくに)の日記『言国卿記』には、碁をたいへん愛好した内大臣の西園寺公藤(きんふじ)が重阿に二つ置いて五番打ち、見事な碁だったと記されている。

五番も打っていることから明らかに接待碁で、二子という近い手合割も、そういう事情からであろう。

たくさん打たれている置碁の記述を読むと、今日と同様の置碁を打っているとしか思えないという。事前置石制の置碁ではないだろう、と著者は推察している。

(平本弥星『囲碁の知・入門編』集英社新書、2001年、208頁~209頁、250頁)

自由布石に完全移行

・著者は重阿が自由布石で碁を打っていたという。

その理由はつぎの通りである。

①大乱が続いて名手の碁技が受け継がれず、事前置石制を継承する名手が存在しなかった。

②重阿は、伝統的権威や過去の慣習にとらわれない民間信仰の時宗出身者である。

③公家にとって中国渡来の教養であった碁が、大乱を経て純粋に技芸を楽しむものとなった。

④重阿が当時に卓絶した棋力であるのは、過去の知識や伝承にとらわれていないからである。

⑤大幅な棋力向上には自由な発想が必要であり、初手から工夫する自由布石の所産であろう。

・中世の民衆に広まった碁は自由布石であり、自由布石の碁が重阿に始まったのではない、とも著者はいう。

応仁・文明の乱の後に公家社会で再び碁が盛んになったとき、公家たちは伝統にとらわれず、時宗の僧であり自由布石の名手である重阿を歓迎した。

重阿の登場によって事前置石の碁が全く廃れ、碁といえば自由布石になったのかもしれないという。

・碁では、先代を大きく凌駕する天才が出現することがある。

革命的に碁の技術を発展させた江戸時代中期の道策がその代表であるが、重阿もそういう天才であったかと推測している。

「碁の上手の重阿、弟子の小法師の十歳を連れて参上」(1502.2.18)

と、甘露寺元長(かんろじもとなが)の日記にあり、同年の『実隆公記』にも、碁打の小法師10歳と16歳の二人に打たせて観戦したとある。

重阿は公家や高僧に支援されて碁で身を立て、弟子を育ててプロの芸を伝えた。

(平本弥星『囲碁の知・入門編』集英社新書、2001年、210頁)

ここから中山典之『囲碁の世界』岩波新書

三国時代の囲碁~中山典之『囲碁の世界』より

・中国の古書を見ると、碁に関する記述は2600年ほども昔の歴史書に出てきて以来、まさに山ほども見られるが、面白いからといっていちいち引用していては、とても紙幅が足りない。

この際は西暦200年ごろ、中国が魏、呉、蜀の三国に分立していたころから始めることとしよう。

・当時の中国には、もちろん碁が存在し、しかも大いに盛んだった。

魏の曹操は有名な兵法家であり、詩人であり、書家でありというすごい大人物であるが、囲碁の腕前も一流だったということだ。

・『三国志・魏書一』という書物の武帝紀注に、

「馮翊(ヒョウヨク)ノ山子道・王九真・郭凱等、囲棊ヲ善クス。太祖(曹操)皆與(トモ)ニ能ヲ埒(ヒト)シクス……(後略)」

※馮翊=郡の名。今の陝西省大茘縣)

とあるが、山子道、王九真、郭凱らと肩を並べる高手であったとは驚きである。

≪棋譜≫43手まで

先 呂範(白)

孫策(黒)

※古代中国では、貴人または技倆の上の者が黒石を持ったという。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、31頁)

・どちらが先であるかは分らないが、古書に書かれていることが確かなら、本局は呂範の先番と推定されるらしい。

・なお、中国では、近代まで四隅に置石を置きあってから、一局が始まった。

・呉の英主、孫策もかなりの打ち手であったらしく、その謀臣、呂範との一局が、中国最古の棋譜として今に伝えられているほどだ。

中国最古の棋譜は、すなわち世界最古の棋譜ということになるが、この棋譜が、はたして孫策が実際に打ったものかどうかは誰にも分らない。

ただ、その後、ずっと時代を降って、唐代に現れた王積薪、滑能などという「名手」の棋譜が一枚も残されていないことから見ると、『忘憂清楽集』(北宋の時代、11世紀ごろの棋譜が載っている書物)に突然現れたこの孫策・呂範局は、後世の何者かがこしらえたものだろうという説が多い。

・ただし、著者が面白いと思うのは、日本でも歴史に残る棋聖といえば、元禄時代の道策と幕末の秀策だが、孫策とはいかにも碁の強そうな名前であり、願わくばこの棋譜が本ものであってくれたらと祈りたい心境になるから、妙なものだという。

事実、この碁に見せた孫策・呂範両雄の腕前はなかなかのもので、たぶん現代のプロ低段者に近い実力はあるようだ。

鬼才、梶原武雄九段に並べて見せたところ、なかなかのものだと感心しておられたから、これは技術上では折紙付きだが、いよいよもって後人の仮託という気配が濃厚であると記す。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、30頁~32頁)

名手・王積薪、老女に学ぶ

「第2章 二千年の昔、既にプロ級?」の「名手・王積薪、老女に学ぶ」(43頁~51頁)

に面白い話が載っている。

・唐の時代、玄宗皇帝の天宝14年(755)、安禄山の乱が起り、玄宗が都から追い落としをくらい、文武百官をひきいて、はるか西南の蜀の国、今の成都に都落ちを余儀なくされた。

白楽天の詩、長恨歌にもあるが、けわしい山々の奥深く逃げこむこの軍旅は、さんたんたるものであったに違いない。

・唐代の囲碁の名手、王積薪も、翰林院(名儒、学者などが、皇帝の詔勅などを文章にする役所)の役人であったから、この一行の中にあった。

碁は強くても武術で鍛えていたとも思えない文部省か宮内庁といったあたりの下っ端役人には、下役もつき添っているわけがないし、乗馬などはもちろんなかったろう。

・蜀の山道はいよいよけわしく、道中にある宿場や民宿(?)は政府高官の占有するところとあって、王積薪は泊るべきところもなかった。

・王先生、痛む足を引きずり引きずり、渓谷を深く分け入って行くと、オンボロの小屋があって、老婆と嫁が二人で暮しているところに出くわした。

もう、一歩も歩けそうもないので、深々と頭を下げて一夜の宿を頼むと、飲料水と燈火を持ってきてくれたが、折しも夕暮れであり、二人の婦人は錠を下して寝てしまった。

王先生の方は、やむなく軒下で横になったが、体のふしぶしが痛んで、夜が更けても眠れなかった。

・突然、姑が嫁に言う声が聞こえてきた。

「良い晩ですね。でも、何の楽しみもなくて残念ですわね。碁でも一局打ちましょうか」

「はい、教えていただきましょう」

と嫁の声。

しかし、不思議なことではある。

家の中には燈火がないし、第一、二人は別々の部屋に寝ている筈である。

おかしなことがあるものだと思って、王先生はオンボロ小屋の壁のすき間に耳を当てた。

「東の五・南の九に打ちました」

嫁の声が聞こえてきた。嫁の先手番とみえる。

「東の五・南の十二に打ちましたよ」

声に応じて姑が答える。

「西の八・南の十にいたしました」

少考した後の嫁の声。

「では西の九・南の十にしましょう」

とおだやかに響く姑の声。

・さてさて、これはどうした棋譜になるであろうか。

東だの南だのと麻雀みたいなことを言ってサッパリ分らないが、当時の中国の碁は四隅の星(第四線と第四線の交叉点)にお互いに置石を配置して打ったとされ、現代と違って、白が先手だったというから、仮に東西南北と盤端に書き込み、「東の五」は盤端から数えて第五線、「南の九」は盤端から数えて第九線とした棋譜をこしらえてみれば、図示したような布石となるという。

もちろん、これは仮定の棋譜であり、本ものがどうだったかは分る筈がないけれど、中国の人はもっともらしく話を仕立てるものではある。

≪棋譜≫

西暦755年

弈於蜀山中

九目勝 姑(黒)

嫁(白)

立会人 唐 王積薪

記録員 和 中山典之

※対局者が横になり、天を仰いで打ったので、左辺が東になり、右辺が西となった。

※【梶原武雄九段感想】

・白3、黒4はともに感度がすばらしく、特に黒は強い。

ことによると碁の神様かも知れんな。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、46頁)

・ところで、この棋譜だが、白1、黒2は、かつての本因坊武宮正樹九段の宇宙流の傾向があって、なかなかの手であると著者は記す。

・また、白3と嫁が中央に打って出たのに対し、黒4とツケた姑の手は白1に対して分断攻撃の気配を示した一着。

これまたなかなかの味わいがあり、あるいは名人の打った手かも知れない。

著者としては、この棋譜の続きをもう少し見たい気分であるという。

これだけでは、決して弱いとは思えぬが、どれくらい強いか測りようがない。

・さて、この深夜の一局、双方とも一子(し)を下すごとに少考を重ね、ほどよい間合いで進行して行く。

腕時計、いや腹時計を見たら、もう夜中の二時を回っている。

36手目、姑が言った。

「もう、あなたの負けよ。わたしの九枰(へい、九目[もく]のことか)勝ちでしょう」

嫁もこれに同意し、この一局は終了。

しばらくすると、スヤスヤと安らかな寝息が聞こえてくるばかりだった。

・王積薪、この35手(ママ)を、しっかりと頭に刻みこんだ。

夜が明けると、王積薪は衣冠を整え、老婆を拝して、指南を仰ぎたいと申し入れたのである。

すると老婆は、

「あなたの思い通りに一局を並べてごらんなさい」

という。王積薪、いつも肌身離さず持っている袋の中から碁盤を取り出すと、考えられる限りの秘術をつくして打ち進めて行く。

打ち進めること十数手。老婆は嫁をかえり見て、

「この人には常勢(定石、原則的な模範的進行例)を教えてあげれば充分ですね」

という。

そこで嫁は、攻、守、殺、奪、救、急、防、拒の手法を教えてくれたが、それは何とも簡単、あっけないほどのものであった。

よって王積薪、更に教えを乞うと、老婆は笑いながら答える。

「いやいや、これだけ知れば、人間界では天下無敵でありましょうよ」

王積薪、恭々しく礼拝して感謝の意をあらわし、では、と別れを告げる。

十数歩も歩いたろうか。もう一度礼拝しようと振り返ってみると、さきほどまで確かにあった、あのオンボロ小屋は影も形もなくなっていた。

・王積薪は、その後、老婆の予言の如く、誰にも負けぬほどの腕前になったという、めでたしめでたしの怪奇物語である。

・さて、この伝説だが、プロ的に考察すれば、これは何とも難しい物語ではある、という。

だいたいにおいて、碁盤なしで碁を最後まで完全に打てるのは、現在のプロ棋士の中には一人もいないと断言してよいそうだ。

まあ、二子(もく)くらい弱くなってもよければ、時間さえかければ何とかなるだろうとも。

・然るに、蜀の山中の老婆たるや、僅か35手で一方の九目勝を読み切った。

もしこれが事実なら、この老婆はまさしく棋神。

著者よりも聖目(せいもく)くらい(想像を絶するくらい)強いのは間違いないという。

(中山典之『囲碁の世界』岩波新書、1986年[1999年版]、43頁~48頁)

対局之部~第一局目~橋本宇太郎『玄玄碁経』より

橋本宇太郎『玄玄碁経』(山海堂、1979年[1985年版])には、中国の元代の棋譜として、次のような対局を紹介している。事前置石制の例として興味深い対局である。

第一局目

萬壽圖(まんじゅず)

萬壽観(道教の廟)で対局時の図

東京於州北萬寿観

郭範

饒 李伯祥

黒先共一百三十著

郭、李、共に元代の人。

饒は勝った事を意味する。

李が先番で勝っているのですが白手で止めてある所が腑に落ちません。

戦端は左下辺から始まり、黒63まで白を皆殺しにしています。

碁はこれで終りなのですが、あと黒が右上隅で失敗します。

白88、90が巧い手順。

碁はこれで細かくなりましたが、序盤の損がひどいので最後は黒の勝ちとなったのでしょう。

【万寿図】(1~130)手

白42 34の所にホウリコむ

黒43 取る(38の所)

白48 34に五子を取る

(橋本宇太郎『玄玄碁経』山海堂、1979年[1985年版]、91頁)