≪囲碁の手筋~工藤紀夫氏の場合≫

(2025年2月23日)

今回のブログも引き続き、囲碁の手筋について、次の著作を参考に考えてみたい。

〇工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]

【工藤紀夫氏のプロフィール】

・1940年生まれ、青森県弘前市出身。日本棋院東京本院所属。

・前田陳爾門下、九段。元日本棋院副理事長。

・第25期王座(1977年)、第23期天元(1997年)。

※若い頃は力碁で、後年粘り強く冷静な棋風へと変化した。

(若い頃の力碁は有名で、1955年影山利郎氏との対戦ではねじり合いから次々と黒石を打ち上げ、アゲハマ合計37個という歴史的な石取りを記録したという。)

【工藤紀夫『初段合格の手筋150題』(日本棋院)はこちらから】

初段合格の手筋150題 (囲碁文庫)

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・手筋とは、ある場面での着手の正しい道筋を総合して述べたもの。

・「形」は石の守りかたや、辺などへ発展する方法を指す場合が多い。

「筋」は攻めや、シノギなどの場面で多く用いられる言葉である。

それらを総称するのが「手筋」である。

・正しい手筋を知らなければ、奇麗な碁の姿にはならない。

正しい手筋を知ることが、上達への近道になる。

・本書はまず「基礎の手筋」を集めた。

基礎=しっかりした考え方の土台作りが上達へのすべてであるから、丸暗記されるぐらいに研究してほしい。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、3頁)

・定石は手筋と形の集大成である。

配石が一つでも一路でも違えば、別の碁形になるとよく言われるが、それは部分的な定石でも同じこと。

定石を覚えるのは正しい手筋や形を知ることになるので、石一つの差に気を配ってほしい。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、14頁)

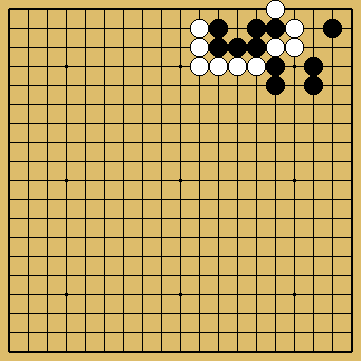

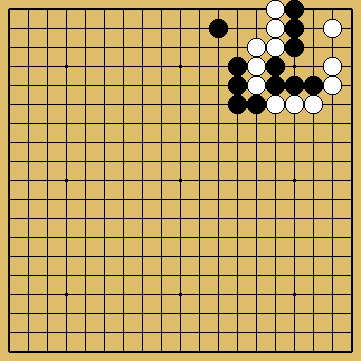

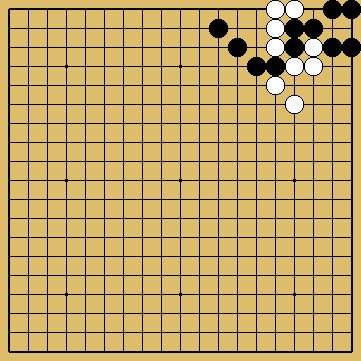

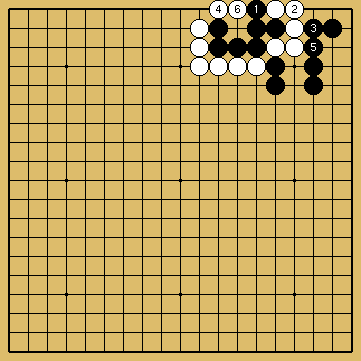

第1章問題11(黒番) 5分で初段

・攻め合いにするためには、白1が常識的な手法。

・黒2~白5までを仮定して、さて黒はどうするか……。

※この攻め合いは難しいようでも、段級位認定テストなどではたいへん多く出題される。

つまり常用手段であるから形を覚えて、いつでも正解手を打てるようになろう。

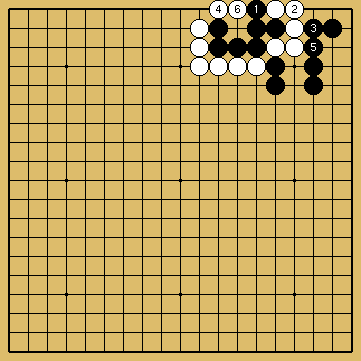

【失敗】

・黒1は白2で生きられない。

攻め合いも黒負け。

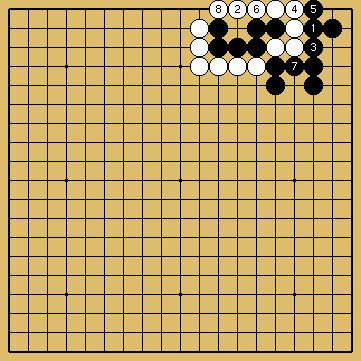

【参考】

・黒1は有力な手であるが、攻め合いを最後まで読み切るのが至難で、おすすめできない。

・白4から6まではほぼ一本道。

・ここで黒7のツケが筋で、かろうじて黒の一手勝ち。

※黒7で、8に取ったりするとコウは避けられない。

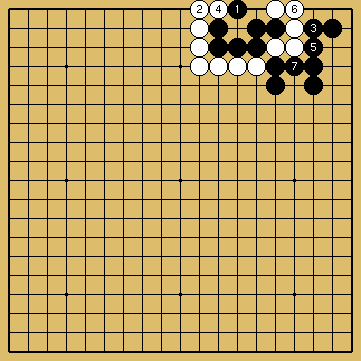

【正解】

・黒1が急所のコスミで、黒は五目ナカデ。

・白は三目ナカデなので、これは「大ナカ、小ナカ」の黒、楽勝形。

※この筋を知らない人が30分で解けたら、三段はあるだろう。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、35頁~36頁)

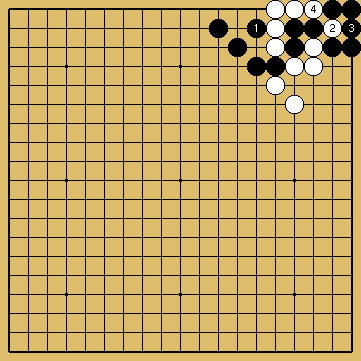

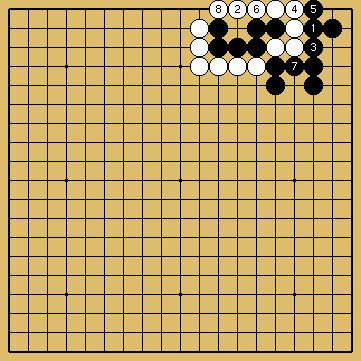

第1章問題26(黒番) 5分で初段

・第21問で約束した黒2~4、その後の研究。

・図柄の関係で定石の向きを上辺側に変えた。

・白5のヒラキは黒6に対する応じ方に問題があり、普通は白7、9とハネノびる形であるが、黒10のツギが厚い手。

・白13は急がない。

※ヨセの問題。白地に食い込む手筋を考えてほしい。

【失敗】

・黒1のコスミツケではそれほど白地を減らせない。

【参考】

・ここで登場するのが「ケイマにツケコシあり」の格言。

・黒1がケイマにツケコシの手筋で、白2は黒3~11までがほぼ一本道。

※前図との差は白地3目減。

・しかも白12の守りを必要とするから、黒の先手。

3目差は大きい。

【正解】

・したがって白も2、4と我慢する相場。

・黒は5を利かして白のダメヅマリを強調し、将来、黒aや黒bを狙うのが、双方の正しい道筋。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、65頁~66頁)

・石を取ることは攻撃最大の醍醐味。

・攻め合いの場面では、相手の石を取らないことにはこちらの石が取られる訳であるから、勝敗にも直結しかねない。

・石をシノぐ場合にも、相手の弱点がわからなければ、あるいは石を取らなければ、簡単に眼を作れない。

・大石がよく死ぬ人は、本編は必読。

まず基本的な石取りや攻め合いをしっかり覚えてほしい。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、156頁)

外ダメからでも、内ダメからでも、うまくいかないことがある。

だから、囲碁はむずかしい。工藤紀夫『初段合格の手筋150題』(日本棋院、2001年[2008年版])の中には、次のような問題がある。

【問題81】(黒番)1分で初段

≪棋譜≫(177頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆攻め合いの考え方は摩訶不思議なところがある。

本題の黒の手数は三手。白は四手であるから、諦めてしまいそう。

でも逆転の手筋があるかもしれない。頑張って読み切ること。

【失敗1:内ダメから詰めた場合】

≪棋譜≫(178頁の失敗1)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1はいけない。

※攻め合いは多くの場合、「内ダメから詰めるのは間違っている」。

⇒黒1が内ダメから詰めた手で、攻め合いはやはり黒の負け。

【失敗2:外ダメから詰めた場合】

≪棋譜≫(178頁の失敗2)

棋譜再生

棋譜再生

・では黒1の外からダメを詰めればよいかというと、これも失敗。

・白2のオキで、ピッタリ黒の一手負けに終わる。

【正解:「眼あり眼なし」の眼持ち】

≪棋譜≫(178頁の正解)

棋譜再生

棋譜再生

・急がば回れの黒1が手筋。

⇒黒1によって、白2、4と迂回させられ、白は最後のアタリが打てなくなる。

※この結果を「眼あり眼なし」といい、見事に攻め合いを制した。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、177頁~178頁)

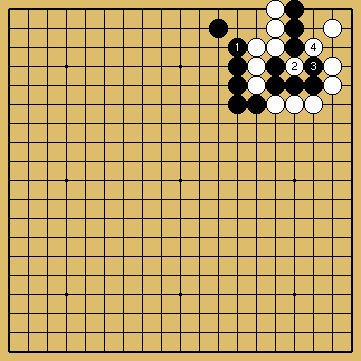

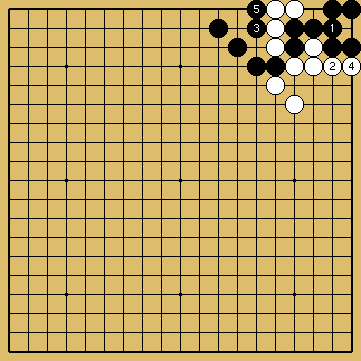

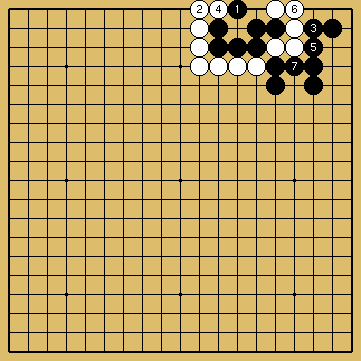

第2章問題83(黒番) ひと目2級

・本図の黒も二手。

・白は三手の攻め合い。

・ひと目で正解手を見つければ、上級クラス。

・理論までちゃんと知っていれば、そしてそれを実践できているのなら、すでに有段者の域に達している。

・さて、次の一手はどこ?

そして理論とは何?

【失敗1】

・黒1は白2で取られ。

これは簡単にわかるはず。

※この攻め合いを何とかできないか、と手段を探して考えることが、しいては上達の力になる。

【失敗2】

・黒1、3ならセキ。

セキで満足しては上達は疑問。

【正解】

・黒1のコスミツケが手筋。

※攻め合い黒勝ちになる。

※さて、理論であるが、「筋は斜めに使え」という言葉を聞いたことがあるだろうか。

石の斜めは一つ間違えるとヘボコスミといわれてしまうが、「斜めが筋」になる場合が多いと覚えてほしい。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、181頁~182頁)

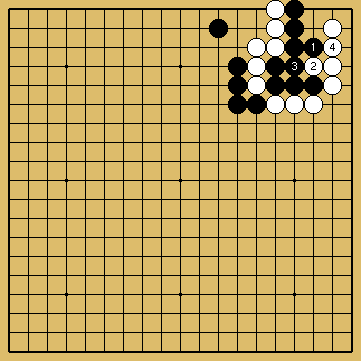

第2章問題91(黒番) ひと目初段

・隅における独特の攻め合いが本問。

※囲碁用語には「鶴の巣ごもり」「イタチの腹ヅケ」「タヌキの腹鼓」など、動物名が付けられているのがいくつかある。

イタチは二立ちをもじったらしく、昔も洒落っ気が多かったようだ

・さて黒番。すっきり勝ってほしい。

【失敗1】

・黒1、3のハネツギは、白4のサガリで攻め合い黒負け。

※黒3を4へ二段バネすれば、白3の切りなら黒aからシボってコウに持ち込めるが、コウに負けた場合の黒の損害がひどくて現実的ではない。

黒は1から考え直すべきである。

【失敗2】

・黒1も白2へ応じられ、コウにもならないから、研究してほしい。

【正解】

・黒1が「隅の急所、2の二」の筋。

※このハサミツケを「イタチの腹ヅケ」と呼んでいる。

・白2、黒3なら白は二手。

・攻め合いは黒の無条件勝ち。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、197頁~198頁)

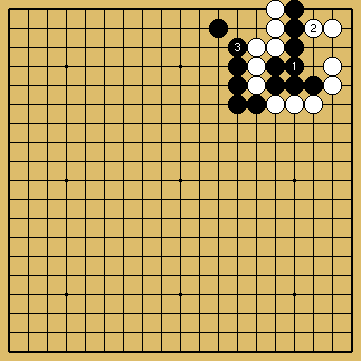

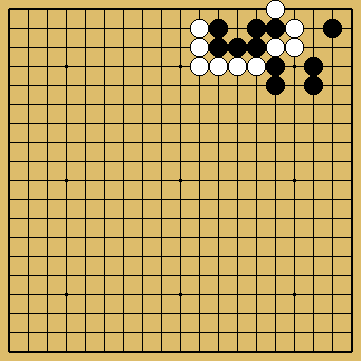

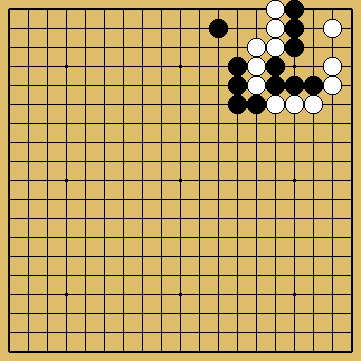

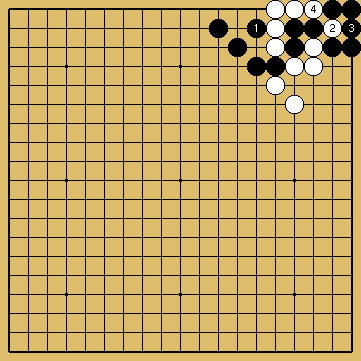

第2章問題92(黒番) 3分で初段

・黒三子と上辺の白四子との攻め合いの問題。

※攻め合いで気をつけなければならないのは、枝葉ではなく本体を攻めること。

この場合、黒三子と直接接している白二子である。

・白にもコウの粘りがありそうだが、無駄な抵抗に終わる。

最後まで読み切ってほしい。

【失敗】

・黒1のハネはコウにならない。

・白2へ堅くツガれると、コウに持ち込む筋がなく、攻め合い黒負け。

・黒3のオキには、白4のハネが黒のダメを詰める妙手筋。

※白2をaのカケツギと予想した人は、白の応手を読み損じ。

【参考】

・黒1の方にハネると、白は2。

・黒3、5で黒に有利なコウであるが……。

※ただし黒の取り番とはいえ、これは本コウ。

本コウでは成功していない。

【正解】

・本題もやはり黒1が手筋。

・白4から6の粘り筋は、黒7から9のツギが冷静でコウにならない。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、199頁~200頁)

「第2章 石取りと攻め合いの手筋」の「問題95」は、「眼アリ眼ナシ」の注意点を教えてくれる問題である。

【問題95】(黒番)<ひと目初段>

≪棋譜≫(205頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆白の手数は三手。

一方の黒は?

この黒の手数を数秒で読み切れるなら、あなたは石取りに関する限りでは、楽に有段者の実力があるそうだ。

では高段者は? 高段者なら瞬時。もちろん1秒もかからないという。

(この読みの早さを身につけるのが、「慣れ」らしい)

【失敗1:黒の攻め合い負け】

≪棋譜≫(206頁の失敗1図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1と外ダメを詰めるのは、白2のホウリコミから白4のシボリが、手数を縮める常用手段。

・黒がツゲば、全体の手数は二手。

・黒、攻め合い負け。

【失敗2:「眼アリ眼ナシも時によりけり」】

≪棋譜≫(206頁の失敗2図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1は眼作りをしたいのか、余計な寄り道。

・白2は単に4でも白勝ち。

<注意点>

※攻め合いに接しているダメがびっちり詰まっている場合の一眼作りはタブー。

「眼アリ眼ナシも時によりけり」という格言もあるので注意しよう。

【正解:ツギが正しい】

≪棋譜≫(206頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1のツギが正しく、これで黒の手数は四手。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、205頁~206頁)

「第2章 石取りと攻め合いの手筋」の「問題99」は、「眼アリ眼ナシ」に関連した問題である。

【問題99】(黒番)<3分で初段>

≪棋譜≫(213頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆白は手続き不足の姿である。

何が手続き不足なのか?

攻め合いは黒が負けているように見えるけれど、何か妙案があるのか……などを考えよ。

石取りはすべて必然の手順。

一手間違えると結果が入れ替わるから、細心の注意力が必要。

【失敗1:ダメが一手でも詰まると攻め合いに負ける】

≪棋譜≫(214頁の失敗1図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1と白2は見合いの地点。

※ここのダメが一手でも詰まると黒は攻め合いに勝てなくなる。

・白4、6の筋で黒は三子をツゲないから、白を取ることもできない。

【失敗2:黒の攻め合い負け】

≪棋譜≫(214頁の失敗2図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1も白2、4で、黒は攻め合い負け。

※黒1を4も、白2がわかりやすい。

【正解:ダメがびっちり詰まっていない~「眼アリ眼ナシ」】

≪棋譜≫(214頁の正解)

棋譜再生

棋譜再生

※この形は、攻め合っている石のダメがびっちり詰まっていない。

・それなら黒1の眼持ちが正解。

※後は順番にダメを詰めると、最後のアタリを白は打てず、「眼アリ眼ナシ」

※白は1の打ち忘れが手続き不足だった。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、213頁~214頁)

・ヨセはアマが最も苦手とする分野。

・しかし逆説すると、ヨセを制する人が強いとも言える。

・さる県代表クラスの強豪に聞いたところ、初段、つまり五子局くらいの相手なら、大ヨセから20目。小ヨセに入っても15目くらいの差なら縮められると豪語していた。

・そんな負け方をしないよう、最後の仕上げまでしっかり研究してほしい。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、258頁)

第3章問題124(黒番) 3分で初段

・本問からヨセの手筋をいろいろ見ていこう。

・ヨセといっても20目以上もの大きさがある大ヨセから、1目2目を争う小ヨセまで、全部まとめてヨセであるから、決しておろそかにはできない。

・できる限り、何目かの大きさまで示すから、計算を含めて考えてほしい。

まずは大ヨセから。

【失敗】

・黒1はほとんどの場合、白2と受けるので黒は先手ヨセであるが、白の断点を追及し損なっている。

【正解】

・黒1へズバッと切るのが正着。

・白は隅の一子を助けられない姿であるから、白2、4と捨てて先手を取る相場。

※隅は12目ほどの黒地になる。

【比較】

・出題図の場面で白番なら、白1が大きなオサエ。

※単純計算では正解より白地が12目増えているので、出入り計算は24目ほど。

しかし実戦では、周辺の配石によって多少の誤差が生じるだろうから、一般的には25目前後としている。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、265頁~266頁)

第3章問題128(黒番) 1分で初段

※「利かし」とか「利かされ」という言葉をよく聞くことがあるだろう。

交換しておいて損のない手。あるいは一つだけ打ち得とか、無駄のない打ち交わしを「利かし」と呼んでいる。

※利かされる前に何か工夫する。それが囲碁では大切なこと。

・本問は隅の守り方。

【失敗】

・黒1は白2の一本で間に合わされ、白に先手を奪回される。

【正解】

・「ケイマにツケコシあり」

・この形は進出を止める手筋で、すでに出題済み。

・白の形がケイマであるから、黒1へツケコそう。

・白2に黒3、5がビシビシ決まり、黒は先手。

※なお白の着手もすべて大きいので、このワカレになる相場。

【参考】

・白番なら白1のコスミツケ。

※この一打が黒aを防ぐ利かしになり、白は先手で少しの儲け。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、273頁~274頁)

第3章問題135(黒番) ひと目初段

・隅に取り残された黒二子に、逃げ場はない。

黒は取られている。

・しかしこの取られ石を利用して、隅をヨセる手はないか?

※本題はよく出題される形なので、ご存知の人も多いだろう。

ひと目で願う。

【失敗】

・黒1、3のハネツギは先手だが、×印から右側、つまり隅側の白地は7目もあるので、本図は黒不十分。

【正解】

・黒1が常用のハサミツケ。

・白2、4の進行なら、白地は黒二子を取っただけなので4目。

※前図とは3目も違う。

【参考】

・黒1に白2なら、黒3のコウ。

※このコウは白aの取りに黒bと一回ツグ余裕のある、黒取り番の有利なコウ。

もし黒がコウに負けても、正解より6目しか損していないので、白の方が負担のかかるコウ。

したがって、白2は普通は無理。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、287頁~288頁)

第3章問題145(黒番) ひと目初段

・問題を見た瞬間、ひと目でおわかりだろう。

・白の弱点を一瞬で見破らなければ、立派な有段者にはなれない。

・出題傾向も見抜かれたと思う。前問からセキを眼目にしている。

・さあ、どんどんセキにして、白地を霧散させよう。

【正解】

・「三目の真ん中」とは、石が三つ並んでいる形から、一つ離れた場所を指す。

・黒1が三目の真ん中で、欠け眼の急所。

・白2には黒3と眼をつぶしてセキ。

・白4はすぐに必要とは限らないが、コウを避けるために打っておけば無難。

【別案】

・白2にも黒は3。

・この形はすぐ白4、6が必要で、補強しないと本コウにされる。

【参考】

・黒1に白2と応じる手はない。

・黒3の切りで両ウッテガエシが見合い。

※これが欠け眼の急所の威力。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、307頁~308頁)

第3章問題149(黒番) 3分で初段

・この白は俗に「隅の板八」と呼ばれ、外ダメが全部詰まっていると、危険な形である。

・8目もの地があって、何が心配なの?といわれるあなた。

危機管理に問題がある。隅で真っすぐ8目の姿は手になる。

・白もセキならよかったとすべきであるから、こんな形は作らないようにしよう。

【参考1】

・黒1のオキは筋の一つであるが、白2~黒5は黒の後手セキ。

※これは黒失敗の部類。

【正解】

・黒1のほうが正しい。

・白も2~6までの進行なら穏やかで、本図は黒の先手セキ。

※白4を5は?

白5は黒4で「万年コウ」。

セキにするかコウにするかの選択権は黒にあると考えるべきであるが、白5は少し危険。

【参考2】

・黒1に白2は黒3の後、白a、黒b、白cならセキであるが、黒bをcならコウ。

このまま白が手抜きすると、黒aと詰めて黒cのコウが残る。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、315頁~316頁)

白死になし

・白の外壁に欠陥はない。

・問題はダメヅマリの影響であるが、黒先で白に死にはなく、最善に攻めてもセキになるぐらいである。

【1図】(証明1)セキ

・黒1のツケが急所。

・白は2とトンで受けるのが手堅い。

・黒3に白4と受ければ、黒5、6でセキになる。

※白4で5は、黒4で万年コウになる。

【2図】(失敗)一手ヨセコウ

・黒1に対し、白2とオサえるのは危険な受け。

・黒3、白4のとき、黒aとツイでくれれば白bでセキになるが、黒bとホウリ込む手があって一手ヨセコウになってしまう。

【3図】(証明2)後手ゼキ

・黒1のオキも急所の一つ。

・白2から黒5までセキになる。

※ただし、黒後手のセキである。

黒は1図の方が優る。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、150頁)

黒先コウ

・右辺は一線まで決まりがついた形。

・上辺のツギ方が問題になっている。

・この姿はウィークポイントを残しており、このままでは生きていない。

【1図】(正解)黒取り番コウ

・黒1が急所。

・白2のツケに黒3とアテ、白4に黒5と取ってコウ。

※白はダメヅマリでaとアタリできない。

※黒がコウを解消するときは、黒2のツギが正着で五目ナカ手の死となる。

【2図】(正解変化1)白取り番コウ

・黒1、3のとき、白4から6でもコウになる。

※この形は白取り番のコウで、白は前図より利点があるが、黒7のオサエを打たれるマイナスもある。

どちらを選択するかは状況による。

【3図】(正解変化2)黒取り番コウ

・黒1のオキに白2のブツカリはよくない。

・黒3のノビから5とオサえられ、結局、白a、黒bのコウになる。

※取り番を黒に渡したうえに黒5のオサエも打たれては、踏んだり蹴ったりである。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、170頁)

白死になし

・Aのダメが空いているかわりに、黒▲がきている。

・気味のわるい形ではあるが、Aのダメ空きは大きなプラス。

このまま手抜きで死なない。

【1図】(証明1)白生き

・黒1とオイてみよう。

・やはり白2のツケがよく、黒3から5のとき、今度はaのダメが空いているので白6とアテることができ、白生きである。

【2図】(証明2)セキ

・黒から打つとき、1のダメヅメが最善の攻めとなる。

・白は2のトビが最善の受けで、黒3の切りから5、7でセキとなる。

※白は3の一子のアゲハマがあり一目の地。

【3図】(証明2変化)セキ

・黒1のとき、白2の受けなら黒3のオキ。

・白4に黒5でやはりセキになる。

※白aには黒bとホウリ込み、白c、黒dとなる形は損得なし。

ということは、白は前図より一目損である。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、180頁)

以前紹介した白江治彦『手筋・ヘボ筋』(日本放送出版協会、1998年)には、工藤紀夫氏の実戦譜が掲載されていたので、再録しておく。参考にしていただきたい。

「コラム 天元対局」

【天元対局】

工藤紀夫天元 対 依田紀基碁聖のテレビ早碁対局

【第1譜】(初手天元)

・依田プロが工藤天元のタイトルに敬意?を表して、初手を黒1と天元打ちした話題局。

・これには工藤プロの多少驚いたと思うが、棋士は何局かの天元対局を経験している。

・その天元に対する白の手筋は、簡単にいえば、そのはたらきを減らすようにすることであるが、言うは易くて中々ムズ(難)。

(しかし、それは黒も同じことで、地に結びつきにくい天元は甘くなる可能性は大)

・白2に黒3と積極的なカカリは、天元との連携プレーの意味があり、早い時期の戦いを意識。

・黒5以下、珍しい進行となったが、お互いに天元の存在を視野に入れての応酬で興味津々。

・黒17と押しと黒19と天元で大三角形の形成。

・黒21、23のさらなる拡大に、白24のハサミ一本から白26と単騎突入、荒しの頃合だろう。

≪棋譜≫天元対局、第1譜、53頁

【第2譜】(技あり)

・その後数十手進んだ局面、上辺のシノギの見極めがついた白は、左辺白1のツケから手段、白3が連係の手筋で白11までかなりの稼ぎで白技あり。

※地合では黒も大変、天元打ちの難しいところ。

【第3譜】(大技あり)

・さらに進んで中央を生きる前に、白1のノゾキを利かそうとした瞬間、黒2のワリ込みが強烈な手筋で、白はシビれた。

・黒6で五子が落ち、一挙に形勢が傾き、数手後投了。

(白江治彦『手筋・ヘボ筋』日本放送出版協会、1998年、53頁~54頁)

(2025年2月23日)

【はじめに】

今回のブログも引き続き、囲碁の手筋について、次の著作を参考に考えてみたい。

〇工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]

【工藤紀夫氏のプロフィール】

・1940年生まれ、青森県弘前市出身。日本棋院東京本院所属。

・前田陳爾門下、九段。元日本棋院副理事長。

・第25期王座(1977年)、第23期天元(1997年)。

※若い頃は力碁で、後年粘り強く冷静な棋風へと変化した。

(若い頃の力碁は有名で、1955年影山利郎氏との対戦ではねじり合いから次々と黒石を打ち上げ、アゲハマ合計37個という歴史的な石取りを記録したという。)

【工藤紀夫『初段合格の手筋150題』(日本棋院)はこちらから】

初段合格の手筋150題 (囲碁文庫)

本書の目次は次のようになっている。

【もくじ】

はじめに

序章 正しい手筋を知ろう

第1章 定石の周辺の手筋

第2章 石取りと攻め合いの手筋

第3章 ヨセの手筋編

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・氏のプロフィール

・はじめに

〇第1章 定石の周辺の手筋

・第1章問題11

・第1章問題26

〇第2章 石取りと攻め合いの手筋

・第2章問題81

・第2章問題83

・第2章問題91

・第2章問題92

・第2章問題95

・第2章問題99

〇第3章 ヨセの手筋編

・第3章問題124

・第3章問題128

・第3章問題135

・第3章問題145

・第3章問題149

・【補足】隅の死活 八目型~張栩『新版 基本死活事典』より

・【補足】工藤紀夫氏の実戦譜~白江治彦『手筋・ヘボ筋』より(再録)

はじめに

・手筋とは、ある場面での着手の正しい道筋を総合して述べたもの。

・「形」は石の守りかたや、辺などへ発展する方法を指す場合が多い。

「筋」は攻めや、シノギなどの場面で多く用いられる言葉である。

それらを総称するのが「手筋」である。

・正しい手筋を知らなければ、奇麗な碁の姿にはならない。

正しい手筋を知ることが、上達への近道になる。

・本書はまず「基礎の手筋」を集めた。

基礎=しっかりした考え方の土台作りが上達へのすべてであるから、丸暗記されるぐらいに研究してほしい。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、3頁)

第1章 定石の周辺の手筋

・定石は手筋と形の集大成である。

配石が一つでも一路でも違えば、別の碁形になるとよく言われるが、それは部分的な定石でも同じこと。

定石を覚えるのは正しい手筋や形を知ることになるので、石一つの差に気を配ってほしい。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、14頁)

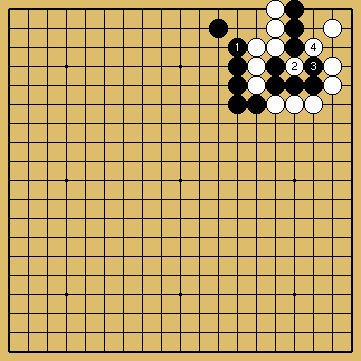

第1章問題11

第1章問題11(黒番) 5分で初段

・攻め合いにするためには、白1が常識的な手法。

・黒2~白5までを仮定して、さて黒はどうするか……。

※この攻め合いは難しいようでも、段級位認定テストなどではたいへん多く出題される。

つまり常用手段であるから形を覚えて、いつでも正解手を打てるようになろう。

【失敗】

・黒1は白2で生きられない。

攻め合いも黒負け。

【参考】

・黒1は有力な手であるが、攻め合いを最後まで読み切るのが至難で、おすすめできない。

・白4から6まではほぼ一本道。

・ここで黒7のツケが筋で、かろうじて黒の一手勝ち。

※黒7で、8に取ったりするとコウは避けられない。

【正解】

・黒1が急所のコスミで、黒は五目ナカデ。

・白は三目ナカデなので、これは「大ナカ、小ナカ」の黒、楽勝形。

※この筋を知らない人が30分で解けたら、三段はあるだろう。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、35頁~36頁)

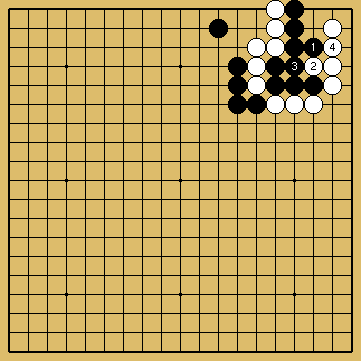

第1章問題26

第1章問題26(黒番) 5分で初段

・第21問で約束した黒2~4、その後の研究。

・図柄の関係で定石の向きを上辺側に変えた。

・白5のヒラキは黒6に対する応じ方に問題があり、普通は白7、9とハネノびる形であるが、黒10のツギが厚い手。

・白13は急がない。

※ヨセの問題。白地に食い込む手筋を考えてほしい。

【失敗】

・黒1のコスミツケではそれほど白地を減らせない。

【参考】

・ここで登場するのが「ケイマにツケコシあり」の格言。

・黒1がケイマにツケコシの手筋で、白2は黒3~11までがほぼ一本道。

※前図との差は白地3目減。

・しかも白12の守りを必要とするから、黒の先手。

3目差は大きい。

【正解】

・したがって白も2、4と我慢する相場。

・黒は5を利かして白のダメヅマリを強調し、将来、黒aや黒bを狙うのが、双方の正しい道筋。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、65頁~66頁)

第2章 石取りと攻め合いの手筋

・石を取ることは攻撃最大の醍醐味。

・攻め合いの場面では、相手の石を取らないことにはこちらの石が取られる訳であるから、勝敗にも直結しかねない。

・石をシノぐ場合にも、相手の弱点がわからなければ、あるいは石を取らなければ、簡単に眼を作れない。

・大石がよく死ぬ人は、本編は必読。

まず基本的な石取りや攻め合いをしっかり覚えてほしい。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、156頁)

第2章【問題81】(黒番)外ダメ、内ダメ以外の手筋

外ダメからでも、内ダメからでも、うまくいかないことがある。

だから、囲碁はむずかしい。工藤紀夫『初段合格の手筋150題』(日本棋院、2001年[2008年版])の中には、次のような問題がある。

【問題81】(黒番)1分で初段

≪棋譜≫(177頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆攻め合いの考え方は摩訶不思議なところがある。

本題の黒の手数は三手。白は四手であるから、諦めてしまいそう。

でも逆転の手筋があるかもしれない。頑張って読み切ること。

【失敗1:内ダメから詰めた場合】

≪棋譜≫(178頁の失敗1)

棋譜再生

棋譜再生・黒1はいけない。

※攻め合いは多くの場合、「内ダメから詰めるのは間違っている」。

⇒黒1が内ダメから詰めた手で、攻め合いはやはり黒の負け。

【失敗2:外ダメから詰めた場合】

≪棋譜≫(178頁の失敗2)

棋譜再生

棋譜再生・では黒1の外からダメを詰めればよいかというと、これも失敗。

・白2のオキで、ピッタリ黒の一手負けに終わる。

【正解:「眼あり眼なし」の眼持ち】

≪棋譜≫(178頁の正解)

棋譜再生

棋譜再生・急がば回れの黒1が手筋。

⇒黒1によって、白2、4と迂回させられ、白は最後のアタリが打てなくなる。

※この結果を「眼あり眼なし」といい、見事に攻め合いを制した。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、177頁~178頁)

第2章問題83

第2章問題83(黒番) ひと目2級

・本図の黒も二手。

・白は三手の攻め合い。

・ひと目で正解手を見つければ、上級クラス。

・理論までちゃんと知っていれば、そしてそれを実践できているのなら、すでに有段者の域に達している。

・さて、次の一手はどこ?

そして理論とは何?

【失敗1】

・黒1は白2で取られ。

これは簡単にわかるはず。

※この攻め合いを何とかできないか、と手段を探して考えることが、しいては上達の力になる。

【失敗2】

・黒1、3ならセキ。

セキで満足しては上達は疑問。

【正解】

・黒1のコスミツケが手筋。

※攻め合い黒勝ちになる。

※さて、理論であるが、「筋は斜めに使え」という言葉を聞いたことがあるだろうか。

石の斜めは一つ間違えるとヘボコスミといわれてしまうが、「斜めが筋」になる場合が多いと覚えてほしい。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、181頁~182頁)

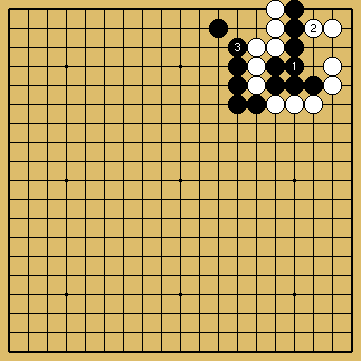

第2章問題91

第2章問題91(黒番) ひと目初段

・隅における独特の攻め合いが本問。

※囲碁用語には「鶴の巣ごもり」「イタチの腹ヅケ」「タヌキの腹鼓」など、動物名が付けられているのがいくつかある。

イタチは二立ちをもじったらしく、昔も洒落っ気が多かったようだ

・さて黒番。すっきり勝ってほしい。

【失敗1】

・黒1、3のハネツギは、白4のサガリで攻め合い黒負け。

※黒3を4へ二段バネすれば、白3の切りなら黒aからシボってコウに持ち込めるが、コウに負けた場合の黒の損害がひどくて現実的ではない。

黒は1から考え直すべきである。

【失敗2】

・黒1も白2へ応じられ、コウにもならないから、研究してほしい。

【正解】

・黒1が「隅の急所、2の二」の筋。

※このハサミツケを「イタチの腹ヅケ」と呼んでいる。

・白2、黒3なら白は二手。

・攻め合いは黒の無条件勝ち。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、197頁~198頁)

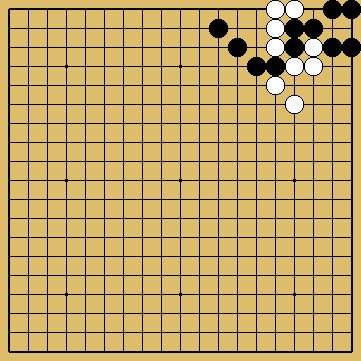

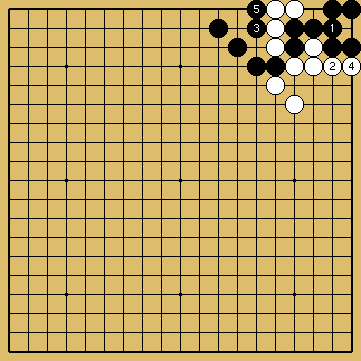

第2章問題92

第2章問題92(黒番) 3分で初段

・黒三子と上辺の白四子との攻め合いの問題。

※攻め合いで気をつけなければならないのは、枝葉ではなく本体を攻めること。

この場合、黒三子と直接接している白二子である。

・白にもコウの粘りがありそうだが、無駄な抵抗に終わる。

最後まで読み切ってほしい。

【失敗】

・黒1のハネはコウにならない。

・白2へ堅くツガれると、コウに持ち込む筋がなく、攻め合い黒負け。

・黒3のオキには、白4のハネが黒のダメを詰める妙手筋。

※白2をaのカケツギと予想した人は、白の応手を読み損じ。

【参考】

・黒1の方にハネると、白は2。

・黒3、5で黒に有利なコウであるが……。

※ただし黒の取り番とはいえ、これは本コウ。

本コウでは成功していない。

【正解】

・本題もやはり黒1が手筋。

・白4から6の粘り筋は、黒7から9のツギが冷静でコウにならない。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、199頁~200頁)

【問題95】(黒番)<ひと目初段>「眼あり眼なしも時によりけり」

「第2章 石取りと攻め合いの手筋」の「問題95」は、「眼アリ眼ナシ」の注意点を教えてくれる問題である。

【問題95】(黒番)<ひと目初段>

≪棋譜≫(205頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆白の手数は三手。

一方の黒は?

この黒の手数を数秒で読み切れるなら、あなたは石取りに関する限りでは、楽に有段者の実力があるそうだ。

では高段者は? 高段者なら瞬時。もちろん1秒もかからないという。

(この読みの早さを身につけるのが、「慣れ」らしい)

【失敗1:黒の攻め合い負け】

≪棋譜≫(206頁の失敗1図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1と外ダメを詰めるのは、白2のホウリコミから白4のシボリが、手数を縮める常用手段。

・黒がツゲば、全体の手数は二手。

・黒、攻め合い負け。

【失敗2:「眼アリ眼ナシも時によりけり」】

≪棋譜≫(206頁の失敗2図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1は眼作りをしたいのか、余計な寄り道。

・白2は単に4でも白勝ち。

<注意点>

※攻め合いに接しているダメがびっちり詰まっている場合の一眼作りはタブー。

「眼アリ眼ナシも時によりけり」という格言もあるので注意しよう。

【正解:ツギが正しい】

≪棋譜≫(206頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1のツギが正しく、これで黒の手数は四手。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、205頁~206頁)

【問題99】(黒番)「眼あり眼なし」の練習問題

「第2章 石取りと攻め合いの手筋」の「問題99」は、「眼アリ眼ナシ」に関連した問題である。

【問題99】(黒番)<3分で初段>

≪棋譜≫(213頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆白は手続き不足の姿である。

何が手続き不足なのか?

攻め合いは黒が負けているように見えるけれど、何か妙案があるのか……などを考えよ。

石取りはすべて必然の手順。

一手間違えると結果が入れ替わるから、細心の注意力が必要。

【失敗1:ダメが一手でも詰まると攻め合いに負ける】

≪棋譜≫(214頁の失敗1図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1と白2は見合いの地点。

※ここのダメが一手でも詰まると黒は攻め合いに勝てなくなる。

・白4、6の筋で黒は三子をツゲないから、白を取ることもできない。

【失敗2:黒の攻め合い負け】

≪棋譜≫(214頁の失敗2図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1も白2、4で、黒は攻め合い負け。

※黒1を4も、白2がわかりやすい。

【正解:ダメがびっちり詰まっていない~「眼アリ眼ナシ」】

≪棋譜≫(214頁の正解)

棋譜再生

棋譜再生※この形は、攻め合っている石のダメがびっちり詰まっていない。

・それなら黒1の眼持ちが正解。

※後は順番にダメを詰めると、最後のアタリを白は打てず、「眼アリ眼ナシ」

※白は1の打ち忘れが手続き不足だった。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、213頁~214頁)

第3章 ヨセの手筋編

・ヨセはアマが最も苦手とする分野。

・しかし逆説すると、ヨセを制する人が強いとも言える。

・さる県代表クラスの強豪に聞いたところ、初段、つまり五子局くらいの相手なら、大ヨセから20目。小ヨセに入っても15目くらいの差なら縮められると豪語していた。

・そんな負け方をしないよう、最後の仕上げまでしっかり研究してほしい。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、258頁)

第3章問題124

第3章問題124(黒番) 3分で初段

・本問からヨセの手筋をいろいろ見ていこう。

・ヨセといっても20目以上もの大きさがある大ヨセから、1目2目を争う小ヨセまで、全部まとめてヨセであるから、決しておろそかにはできない。

・できる限り、何目かの大きさまで示すから、計算を含めて考えてほしい。

まずは大ヨセから。

【失敗】

・黒1はほとんどの場合、白2と受けるので黒は先手ヨセであるが、白の断点を追及し損なっている。

【正解】

・黒1へズバッと切るのが正着。

・白は隅の一子を助けられない姿であるから、白2、4と捨てて先手を取る相場。

※隅は12目ほどの黒地になる。

【比較】

・出題図の場面で白番なら、白1が大きなオサエ。

※単純計算では正解より白地が12目増えているので、出入り計算は24目ほど。

しかし実戦では、周辺の配石によって多少の誤差が生じるだろうから、一般的には25目前後としている。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、265頁~266頁)

第3章問題128

第3章問題128(黒番) 1分で初段

※「利かし」とか「利かされ」という言葉をよく聞くことがあるだろう。

交換しておいて損のない手。あるいは一つだけ打ち得とか、無駄のない打ち交わしを「利かし」と呼んでいる。

※利かされる前に何か工夫する。それが囲碁では大切なこと。

・本問は隅の守り方。

【失敗】

・黒1は白2の一本で間に合わされ、白に先手を奪回される。

【正解】

・「ケイマにツケコシあり」

・この形は進出を止める手筋で、すでに出題済み。

・白の形がケイマであるから、黒1へツケコそう。

・白2に黒3、5がビシビシ決まり、黒は先手。

※なお白の着手もすべて大きいので、このワカレになる相場。

【参考】

・白番なら白1のコスミツケ。

※この一打が黒aを防ぐ利かしになり、白は先手で少しの儲け。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、273頁~274頁)

第3章問題135

第3章問題135(黒番) ひと目初段

・隅に取り残された黒二子に、逃げ場はない。

黒は取られている。

・しかしこの取られ石を利用して、隅をヨセる手はないか?

※本題はよく出題される形なので、ご存知の人も多いだろう。

ひと目で願う。

【失敗】

・黒1、3のハネツギは先手だが、×印から右側、つまり隅側の白地は7目もあるので、本図は黒不十分。

【正解】

・黒1が常用のハサミツケ。

・白2、4の進行なら、白地は黒二子を取っただけなので4目。

※前図とは3目も違う。

【参考】

・黒1に白2なら、黒3のコウ。

※このコウは白aの取りに黒bと一回ツグ余裕のある、黒取り番の有利なコウ。

もし黒がコウに負けても、正解より6目しか損していないので、白の方が負担のかかるコウ。

したがって、白2は普通は無理。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、287頁~288頁)

第3章問題145

第3章問題145(黒番) ひと目初段

・問題を見た瞬間、ひと目でおわかりだろう。

・白の弱点を一瞬で見破らなければ、立派な有段者にはなれない。

・出題傾向も見抜かれたと思う。前問からセキを眼目にしている。

・さあ、どんどんセキにして、白地を霧散させよう。

【正解】

・「三目の真ん中」とは、石が三つ並んでいる形から、一つ離れた場所を指す。

・黒1が三目の真ん中で、欠け眼の急所。

・白2には黒3と眼をつぶしてセキ。

・白4はすぐに必要とは限らないが、コウを避けるために打っておけば無難。

【別案】

・白2にも黒は3。

・この形はすぐ白4、6が必要で、補強しないと本コウにされる。

【参考】

・黒1に白2と応じる手はない。

・黒3の切りで両ウッテガエシが見合い。

※これが欠け眼の急所の威力。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、307頁~308頁)

第3章問題149

第3章問題149(黒番) 3分で初段

・この白は俗に「隅の板八」と呼ばれ、外ダメが全部詰まっていると、危険な形である。

・8目もの地があって、何が心配なの?といわれるあなた。

危機管理に問題がある。隅で真っすぐ8目の姿は手になる。

・白もセキならよかったとすべきであるから、こんな形は作らないようにしよう。

【参考1】

・黒1のオキは筋の一つであるが、白2~黒5は黒の後手セキ。

※これは黒失敗の部類。

【正解】

・黒1のほうが正しい。

・白も2~6までの進行なら穏やかで、本図は黒の先手セキ。

※白4を5は?

白5は黒4で「万年コウ」。

セキにするかコウにするかの選択権は黒にあると考えるべきであるが、白5は少し危険。

【参考2】

・黒1に白2は黒3の後、白a、黒b、白cならセキであるが、黒bをcならコウ。

このまま白が手抜きすると、黒aと詰めて黒cのコウが残る。

(工藤紀夫『初段合格の手筋150題』日本棋院、2001年[2008年版]、315頁~316頁)

【補足】隅の死活 八目型~張栩『新版 基本死活事典』より

第2章・隅の死活 八目型(肩あり) 第8型

白死になし

・白の外壁に欠陥はない。

・問題はダメヅマリの影響であるが、黒先で白に死にはなく、最善に攻めてもセキになるぐらいである。

【1図】(証明1)セキ

・黒1のツケが急所。

・白は2とトンで受けるのが手堅い。

・黒3に白4と受ければ、黒5、6でセキになる。

※白4で5は、黒4で万年コウになる。

【2図】(失敗)一手ヨセコウ

・黒1に対し、白2とオサえるのは危険な受け。

・黒3、白4のとき、黒aとツイでくれれば白bでセキになるが、黒bとホウリ込む手があって一手ヨセコウになってしまう。

【3図】(証明2)後手ゼキ

・黒1のオキも急所の一つ。

・白2から黒5までセキになる。

※ただし、黒後手のセキである。

黒は1図の方が優る。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、150頁)

第2章・隅の死活 八目型(肩欠け) 第10型

黒先コウ

・右辺は一線まで決まりがついた形。

・上辺のツギ方が問題になっている。

・この姿はウィークポイントを残しており、このままでは生きていない。

【1図】(正解)黒取り番コウ

・黒1が急所。

・白2のツケに黒3とアテ、白4に黒5と取ってコウ。

※白はダメヅマリでaとアタリできない。

※黒がコウを解消するときは、黒2のツギが正着で五目ナカ手の死となる。

【2図】(正解変化1)白取り番コウ

・黒1、3のとき、白4から6でもコウになる。

※この形は白取り番のコウで、白は前図より利点があるが、黒7のオサエを打たれるマイナスもある。

どちらを選択するかは状況による。

【3図】(正解変化2)黒取り番コウ

・黒1のオキに白2のブツカリはよくない。

・黒3のノビから5とオサえられ、結局、白a、黒bのコウになる。

※取り番を黒に渡したうえに黒5のオサエも打たれては、踏んだり蹴ったりである。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、170頁)

第2章・隅の死活 八目型(肩空き) 第7型

白死になし

・Aのダメが空いているかわりに、黒▲がきている。

・気味のわるい形ではあるが、Aのダメ空きは大きなプラス。

このまま手抜きで死なない。

【1図】(証明1)白生き

・黒1とオイてみよう。

・やはり白2のツケがよく、黒3から5のとき、今度はaのダメが空いているので白6とアテることができ、白生きである。

【2図】(証明2)セキ

・黒から打つとき、1のダメヅメが最善の攻めとなる。

・白は2のトビが最善の受けで、黒3の切りから5、7でセキとなる。

※白は3の一子のアゲハマがあり一目の地。

【3図】(証明2変化)セキ

・黒1のとき、白2の受けなら黒3のオキ。

・白4に黒5でやはりセキになる。

※白aには黒bとホウリ込み、白c、黒dとなる形は損得なし。

ということは、白は前図より一目損である。

(張栩『新版 基本死活事典』日本棋院、2014年[2021年版]、180頁)

【補足】工藤紀夫氏の実戦譜~白江治彦『手筋・ヘボ筋』より(再録)

以前紹介した白江治彦『手筋・ヘボ筋』(日本放送出版協会、1998年)には、工藤紀夫氏の実戦譜が掲載されていたので、再録しておく。参考にしていただきたい。

天元対局~工藤紀夫天元 対 依田紀基碁聖

「コラム 天元対局」

【天元対局】

工藤紀夫天元 対 依田紀基碁聖のテレビ早碁対局

【第1譜】(初手天元)

・依田プロが工藤天元のタイトルに敬意?を表して、初手を黒1と天元打ちした話題局。

・これには工藤プロの多少驚いたと思うが、棋士は何局かの天元対局を経験している。

・その天元に対する白の手筋は、簡単にいえば、そのはたらきを減らすようにすることであるが、言うは易くて中々ムズ(難)。

(しかし、それは黒も同じことで、地に結びつきにくい天元は甘くなる可能性は大)

・白2に黒3と積極的なカカリは、天元との連携プレーの意味があり、早い時期の戦いを意識。

・黒5以下、珍しい進行となったが、お互いに天元の存在を視野に入れての応酬で興味津々。

・黒17と押しと黒19と天元で大三角形の形成。

・黒21、23のさらなる拡大に、白24のハサミ一本から白26と単騎突入、荒しの頃合だろう。

≪棋譜≫天元対局、第1譜、53頁

【第2譜】(技あり)

・その後数十手進んだ局面、上辺のシノギの見極めがついた白は、左辺白1のツケから手段、白3が連係の手筋で白11までかなりの稼ぎで白技あり。

※地合では黒も大変、天元打ちの難しいところ。

【第3譜】(大技あり)

・さらに進んで中央を生きる前に、白1のノゾキを利かそうとした瞬間、黒2のワリ込みが強烈な手筋で、白はシビれた。

・黒6で五子が落ち、一挙に形勢が傾き、数手後投了。

(白江治彦『手筋・ヘボ筋』日本放送出版協会、1998年、53頁~54頁)