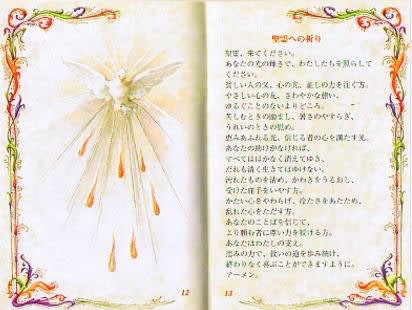

これをあなたがたの子たちに語り、

子たちはまたその子たちに語り、

その子たちはまたこれを

後の代に語り伝えよ。

「ヨエル書」/ 1章 3節

旧約聖書 口語訳

傷ついて生きることに疲れたとき

神様に祈ってみなさい

生きる勇気を与えてくださいと。

悲しみに涙がとまらないとき

思いを馳せてみなさい

もっと大きな悲しみに

涙している人に。

喜びがあなたの心をみたすとき

祈ってみなさい

この幸せが多くの人にも与えられるように。

「いかなる国家も、その国家のために死んだ戦士に対して、敬意を払う権利と義務があると言える。それは、戦勝国か、敗戦国かを問わず、平等の真理でなければならない」

「靖国神社を焼却する事は、連合国軍の占領政策と相容れない犯罪行為である」

「靖国神社が国家神道の中枢で、誤った国家主義の根源であるというなら、

排すべきは国家神道という制度であり、靖国神社ではない。我々は、信仰の自由が完全に認められ、神道・仏教・キリスト教・ユダヤ教など、いかなる宗教を信仰するものであろうと、

国家のために死んだものは、すべて靖国神社にその霊をまつられるようにすることを、進言するものである」

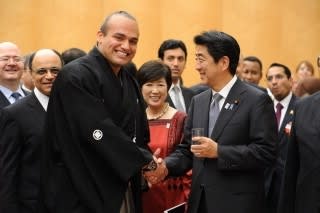

ブルーノ・ビッテル

(ビッター神父 )

※上智大学イエズス会の院長であり

ローマ教皇使節代理 (バチカン大使館代理公使 )を

昭和27年まで勤めていた。

(『マッカーサーの涙―ブルノー・ビッテル神父にきく』 )

P117-119 1973年 朝日ソノラマ

※あなたのおっしゃるアジアって

どこの国のことかしら。

★中国 ソ連の脅威消滅で靖国利用し

日本に圧力と櫻井よしこ氏

◆NEWS ポストセブン 8月14日 7時5分配信

安倍首相の靖国神社参拝をめぐって中国、韓国からの攻勢がますます強くなっている。自国を守るために戦死した先人の霊を悼む行為は国家指導者にとって万国共通の責務であるはずだが、我が国では残念ながらそうではない。なぜ首相の靖国参拝はかくも“政治問題”となってしまったのか。ジャーナリストの櫻井よしこ氏が解説する。

* * *

これまでの報道や安倍首相自身の発言から、安倍首相が靖国参拝の深い意味も、靖国参拝が「問題化」した経緯もよくよく理解されていることが伝わってきます。

いわゆるA級戦犯の方々は1978年秋の例大祭の直前に合祀され、1979年春に毎日新聞によってスクープされました。1979年、大平正芳首相は春の例大祭にも秋の例大祭にも参拝しましたが、その年の暮れに中国を訪問すると、大平首相は大歓迎を受けました。

その翌年、靖国参拝で知られていた中曽根康弘氏が訪中した際には、中国人民解放軍副参謀長の伍修権氏が、日本の軍事費の倍増を求めました。つまり、中国は靖国参拝をまったく気にも留めておらず、まして日本の軍国主義と結びつけて考えてはいなかったのです。それは韓国も同様です。

その後も、日本の首相は靖国神社を参拝し続けました。中国が方針を換えたのはA級戦犯の合祀が明らかになってから6年半も後、中曽根康弘首相が1985年8月に参拝した後のことです。

ソ連が弱体化し、1985年3月にゴルバチョフ大統領が誕生すると、中国はソ連の脅威を言い立てる必要がなくなり、今度は日本に圧力をかけるために靖国参拝を利用するようになりました。つまり参拝批判は「国民感情」ではなく、あくまでも政治的要因だったのです。

安倍首相は今年5月にアメリカの外交雑誌『フォーリン・アフェアーズ』のインタビューを受け、2006年の小泉首相の靖国参拝を「心の問題」として支持した、ジョージタウン大学のケビン・ドーク教授の見解を引いて、こう答えました。

「ドーク教授は、南北戦争での南軍将兵が埋葬されたアーリントン国立墓地を歴代大統領が訪れたが、南軍がその保持のために戦った奴隷制の承認を意味はしないと言明しました。靖国参拝についても同じことが言えると思います」

このように、靖国参拝がA級戦犯の方々や軍国主義を賛美するものではないと説明し続けることこそ、大切です。

(週刊ポスト2013年8月16・23日号)

▲http://cotodama-6000.iza.ne.jp/blog/entry/1747757/

▲http://ccce.web.fc2.com/si/yasukunig.html