8年ぶりに書く気になり、ページを開けてみたら、ずいぶんと体裁が変わってしまい、がっかり。

さて、うまく編集できるか。やる気は続くか。

神泉苑に出かけたのは1月1日。以前は「平八」の看板が大きく掲げてあり、店に行かないなら苑内に入りづらいと思われ、足を踏み入れたことはなかった。京都にしばらく来ていなかったので事情を知らなかったが、通りに面した看板もなくなり、店舗も見当たらない。平八は退去したようだ。検索してみると、賃料不払い訴訟により、2022年立ち退き、などとあった。裁判所HPの下級裁判所裁判例速報で京都地裁の該当日を検索したが、判例は掲載されていなかった。「本裁判例情報には、すべての判決等が掲載されているわけではありません」とあるので、重要事案ではなかったということだろう。個人的には店舗がない方が、風情があっていいと感じる。

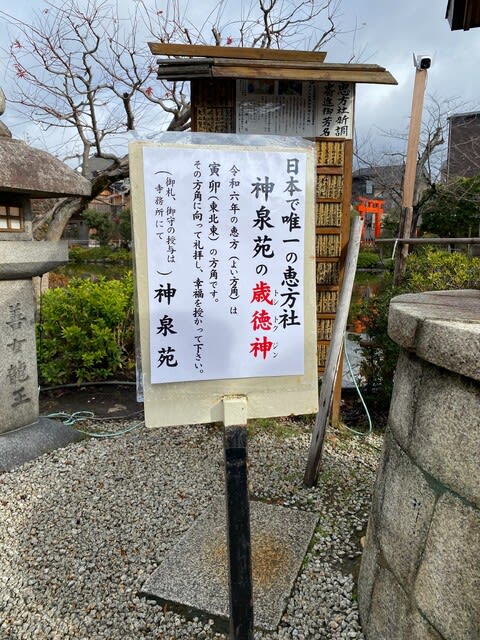

次の画像は御池通(南)に面した鳥居で、善女龍王社へお参りする人たちは、鳥居の外まで並んでいた。ここに並ぶと、善女龍王社の手前にある恵方社(列右手中央辺り)の前を通ることになる。言い換えると、ここに並ばないと、恵方社へのお参りは気を遣う。

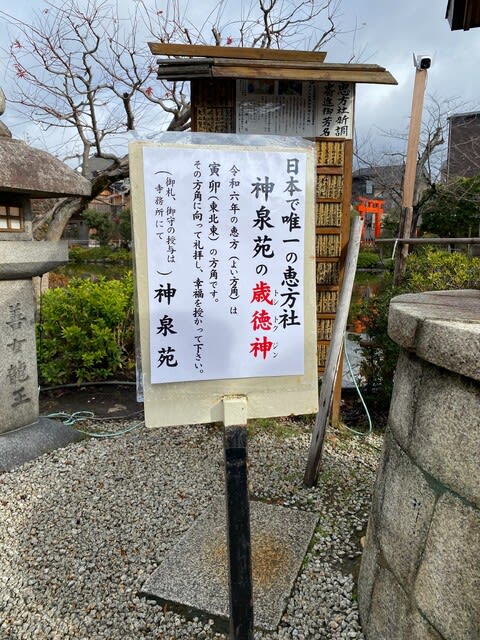

恵方社は毎年向きを変え、その年の恵方に向けられるものであるらしい。

下の画像は押小路通(北)に面した入口である。ここから心鏡の池を通り過ぎて願い事を念じながら法成橋を渡ると、心願成就をたのむべき善女龍王社の前に出る。拝殿前に参拝の列が伸びていると、上記のとおり鳥居の外に出て並んでから参拝することになる。

真っ白でふくふくとした、きれいな数羽のアヒルたちは、人間によく馴れていた。

年末年始は法成就池を回遊して庭園見学ができる、とのこと。

ただ、残念なことに樹木の手入れをあまり重視しておられないようで、池の裏手から社や橋を見ようとしても、木々に遮られ、庭園拝観という風情ではなかった。

辰年の今年、龍王への参拝はご利益がありそうで、しっかりお参りを済ませ、初めて御朱印も頂いた。

神泉苑については祇園御霊会の発祥という程度の知識しかなく、「苑」なのに鳥居?真言宗?ということで、少し調べてみた。

神泉苑公式HP(http://www.shinsenen.org/kaisetu.html)によると、次のような経緯をたどったとのこと。

①794年平安京の禁苑として桓武天皇により造営

②800年桓武天皇行幸

③812年嵯峨天皇の花宴(「桜の花見」初出)

④824年弘法大師空海の善女龍王勧請による祈雨

⑤869年祇園御霊会

⑥江戸時代、家康による二条城築城で苑域北部を接収

⑦1607年~筑紫の快我(覚雅)上人による 再興で東寺管轄寺院に

⑧1788年天明の大火により多くが消失

⑨1889年までに再建

『都名所圖會』の翻刻文でも、⑦までの経緯は確認できる。

『都名所圖會』翻刻文(日文研):https://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/pdf/kyoto1_pdf/km_01_01_043_02.pdf

善女龍王という名の龍神を勧請したこと(④)から、鳥居があるのだと納得。

池の手前には龍神と同一視される弁財天を祀った弁天堂もある。ただし『都名所圖會』では、辨財天社は池に建てられており、橋を渡ってお参りしたようだ。当時と今では地形や配置が違っていることがわかる。

『都林泉名所』の翻刻文からは、「神泉」の名の由来が『拾介抄』(~1294年)にみえることがわかる。ただし、『拾介抄』をざっと見たところ、該当する記述を見つけられなかった。ついでに、『拾介抄』では神泉苑は「祈雨11社」に挙げられておらず、「建保の頃より荒廃に及ぶ」とした『都名所圖會』の記述を裏付ける。

『都林泉名所』翻刻文(日文研):https://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/rinsen/pdf/pdf1/km_03_01_012.pdf

『拾介抄』(京都大学貴重図書デジタルアーカイブp.167):https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00007919#?c=0&m=0&s=0&cv=166&r=0&xywh=506%2C64%2C3253%2C1023

また、苑域の縮小(⑥)について、元の敷地の場所と広さは『拾介抄』で確認できる。

「二條南大宮西八町三條北壬生東」

『拾介抄』(同上):https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00007919#?c=0&m=0&s=0&cv=137&r=0&xywh=2006%2C340%2C1129%2C355

『拾介抄』(国立国会図書館デジタルアーカイブ[4]「神泉院」):https://dl.ndl.go.jp/pid/2543900/1/38

神泉苑の場所を示す地図も、上記アーカイブには掲載されている。

『拾介抄』(同上):https://dl.ndl.go.jp/pid/2543900/1/73、https://dl.ndl.go.jp/pid/2543900/1/72

元の敷地を現在の地図に落とし込むと、東西約300m×南北約560mとなる。

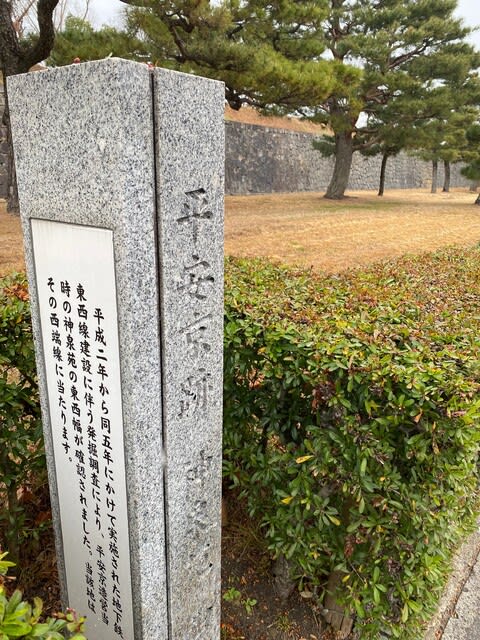

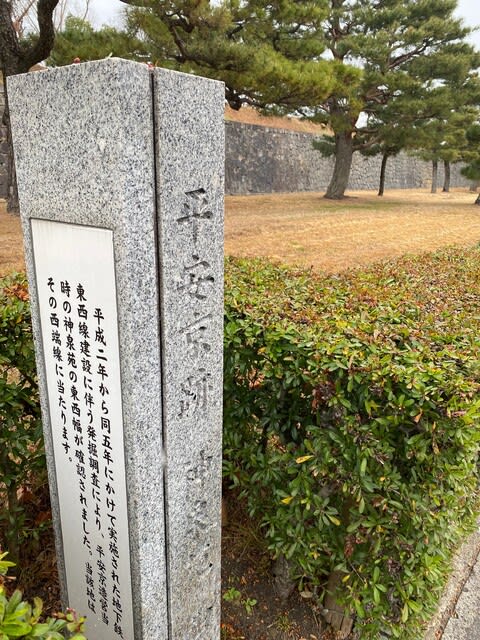

東西の幅は、二条城南側歩道に建てられた石碑で確認できる。市営地下鉄東西線建設時の発掘調査により確定されたものであるらしい。

東端を示す石碑は、現神泉苑の少し東、西端を示す石碑は二条城西南隅櫓の少し東に位置する。

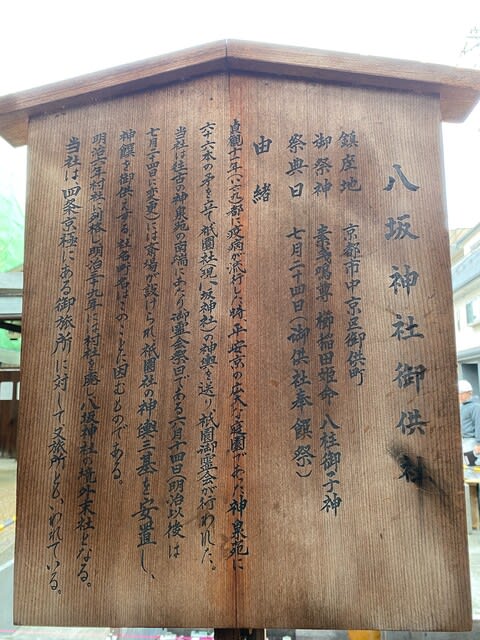

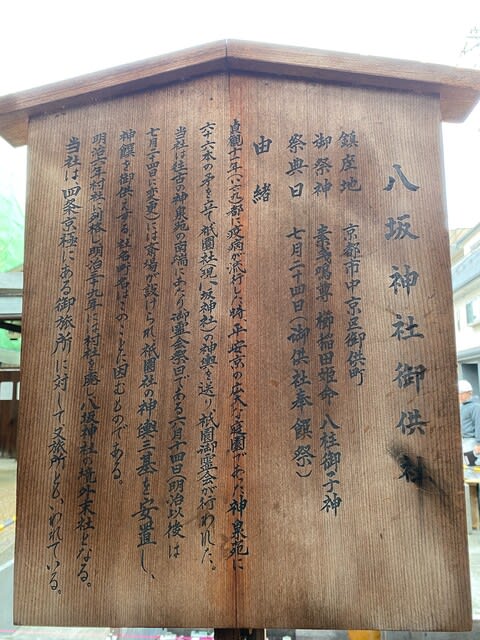

南北の長さは、上記『拾介抄』の記述によるなら「二條南」すなわち二条通の南であるから、北端は現在の二条城敷地の中央辺り、また、南端は同記述の「三條北」すなわち三条通の北である。現在の三条会商店街の八坂神社御供社(又旅社)には、この場所が南端である旨、記されている。

なお、現在の神泉苑の南西を神泉苑通が南北に走り、その通りを挟んで神泉苑町がある。神泉苑のある場所は、門前町。

地名ついでに「御池通」に言及するなら、「御池」は神泉苑の法成就池のこと、と一般に言われている。ほかにも御池町(御池通室町上ル)という町名が由来との説、藤原(二条)良実(1216-1271)別邸の池に由来するなどの説がある(以上、レファレンス協同データベース)。なお、現在の御池之町の東側に二条殿町が隣接する。ここは二条良基(1320-1388)の邸宅(二条殿)のあった場所で、敷地内の龍躍池が由来とする説(京都通百科事典)は、上記の最後の説と同一であろう。

レファレンス協同データベース(京都府立京都学・歴彩館):https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000257610&page=ref_view

京都通百科事典(二条殿跡):https://www.kyototuu.jp/Sightseeing/HistorySpotNijyouDonoAto.html

さまざまな説があり、解決をみていないというのに、京都市のHPでは神泉苑の池が由来との説のみを紹介していた。

京都市情報館(御池通の概要):https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000004448.html

いろいろ調べて書いてはみたが、ChatGPTを使えば一瞬で終わるのだろうと思うと、書く意味は?と思ってしまう。