夫婦別姓を認めない民法の規定について、(6年前の判決に引き続き)最高裁判所大法廷が「憲法に違反しない」とする判断を下したことを、各メディアが大きく報じています。

今回の裁判は、都内在住の3組の事実婚の夫婦が、夫婦別姓での婚姻届を受理するよう求める審判を申し立てたもの。別姓を認めない民法と戸籍法の規定は、男女の平等などを定めた憲法に違反するかどうかが争点となっていました。

原告側の主張は家庭裁判所と高等裁判所においていずれも退けられ、控訴審の最高裁の大法廷において15人の裁判官全員による審理が進められていたものです。

6月23日の決定で大谷直人裁判長は、「6年前の判決後の社会の変化や国民の意識の変化といった事情を踏まえても、憲法に違反しないという判断を変更すべきとは認められない」と指摘し、夫婦別姓を認めず夫婦は同じ名字にするという民法の規定は、「憲法に違反しない」とする判断を示しました。

また、最高裁は同時に「どのような制度を採るのが妥当かという問題と、憲法違反かどうかを裁判で審査する問題とは次元が異なる。制度の在り方は国会で議論され、判断されるべきだ」との判断を下したということです。

夫婦の「姓」の取り扱いについては、海外では多くの国で夫婦が別々の姓を名乗ることが認められており、法務省によれば「同じ姓」を名乗ることが義務づけられている国は、把握できている範囲で日本だけだとされています。

また、夫婦に同姓を求める民法の規定について、国連が採択した女性差別撤廃条約の委員会が日本政府に対し、過去3度にわたって「法律を改正すべき」との勧告を行っていることは、あまり知られていないかもしれません。

今回の判決に関し臨時記者会見を開いた上川陽子法務大臣は、「夫婦同氏制の規定は合憲との判断で、基本的には平成27年の判決を踏襲したものと承知している。いずれにしても、多数意見のみならず、反対意見や補足意見についても内容を十分に精査する必要がある」と述べるにとどめています。

また、現政権において女性政策を担当する丸川珠代女性活躍担当大臣は、「国民的な議論が大変活発になったという認識があるので、引き続き、世論調査なども含めてしっかりと全体像の把握を進めていきたい」と、政権としての姿勢の表明は敢えて避けた印象です。

報じられているように、与党自民党内のワーキンググループにおいて進められている選択的夫婦別姓問題の検討に関しては、推進派と慎重派の議論が拮抗し結論に至らない状況が続いているとされています。

(いわゆる「右寄り」の)安倍政権から菅政権に変わり、議論がしやすい環境が生まれたと言われているものの、日本の伝統的な家制度の根幹をなす「夫婦」の在り方に関する議論には、いまだ結論が出ていないのが現状のようです。

もとより「保守」を標榜する自民党ですから、社会制度の変革に慎重な声があることは仕方のないことでしょう。子供に名乗らせる姓の問題や家族の絆の問題など、いったん制度を変えてしまったら二度と元には戻せないものであるだけに、決定には一定の慎重さが必要なことも理解できます。

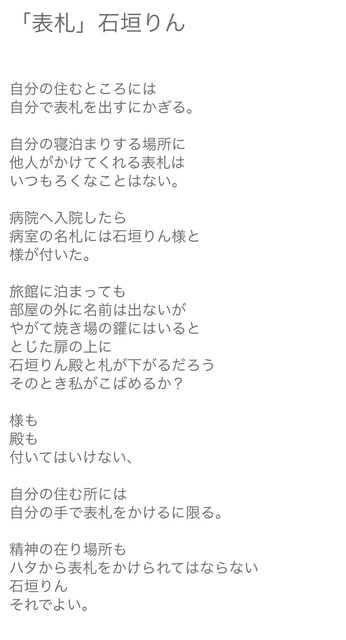

本件に関しては、推進派・慎重派それぞれの意見や主張は、既に多くのメディアが整理してくれているのでそちらを参考にしていただくとして、6月25日の日経新聞の巻頭コラム「春秋」に、戦後の高度成長期を中心に活躍した(女流)詩人、石垣りんの「表札」と題する詩が紹介されていたので、備忘の意味でここに残しておきたいと思います。

石垣りんの詩、「表札」には、(東京、丸の内に勤める女性事務員として家族の生活を支え)定年まで働きながら作品を書き続けた人の強い意志がみなぎっていると、筆者はこの一文に綴っています。

この詩は、「自分の住むところには/自分で表札を出すにかぎる。」という冒頭からその切れ味は抜群で、「自分の寝泊まりする場所に/他人がかけてくれる表札は/いつもろくなことがない。」と続いていく。こうした石垣りんの詩は、高度成長期の女性たちに多くの共感を持って迎えられたと筆者は話しています。

「〇〇様」や「××殿」といったお為ごかしは御免被る。自分は自分で、「誰かの奥さん」でも「何とかちゃんのお母さん」でもない。そうした思いをこの作品に重ねた人の心に、言葉は何より強く残ったはずだということです。

以降、半世紀余りの歳月が過ぎ、世の中はずいぶんと変わったはずだが、なぜかこの国は女性に「表札」を自由にかけさせないままでいる。別に姓を強いるわけでもなく、望むカップルは別姓を選択できるという話なのに、どうして一歩も前に進まないのかというのが現状に対する筆者の認識です。

「精神の在り場所も/ハタから表札をかけられてはならない/石垣りん/それでよい。」と、りんはこの詩を結んでいる。一方、お節介にも、ハタから(口を出し)表札をかけたがる面々が多いのが2021年の日本の状況だと筆者はこの論考で指摘しています。

さて、私の記憶を手繰っても、子供のころはどこの家の軒先や門柱にも、「表札」というものがかかっていたような気がします。大抵の場合、かまぼこ板ほどの大きさのやや厚めの木片に、「山田太郎」などと黒々とした墨字で世帯主の氏名のみが記されていたのを、この詩を読んで久しぶりに思い出しました。

お父さんが茶の間の正面に座っていた昭和30年代。家はお父さん(やお爺ちゃん)の持ち物で、家族は確かにその付属物のような存在でした。

もちろん、(それ故)小学生だった当時の私には、「表札」のありようも全く違和感がありませんでした。しかし、そんな環境の中でも、そうした記載に(ある種の)反発を感じていた女性たちがいたということです。

私としては、まずそこに新鮮な驚きを覚えるとともに、半世紀以上の歳月が過ぎ、家族の形も大きく変わったことを改めて認識させられます。

「もうそろそろ、こういうのはやめようよ」…今、そういう声が大きくなっている背景には、(「家族の絆」がどうのと竿をさしても抗うことのできない)彼女たちの強い意志と大きな時間の流れがあるのではないかと改めて感じたところです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます