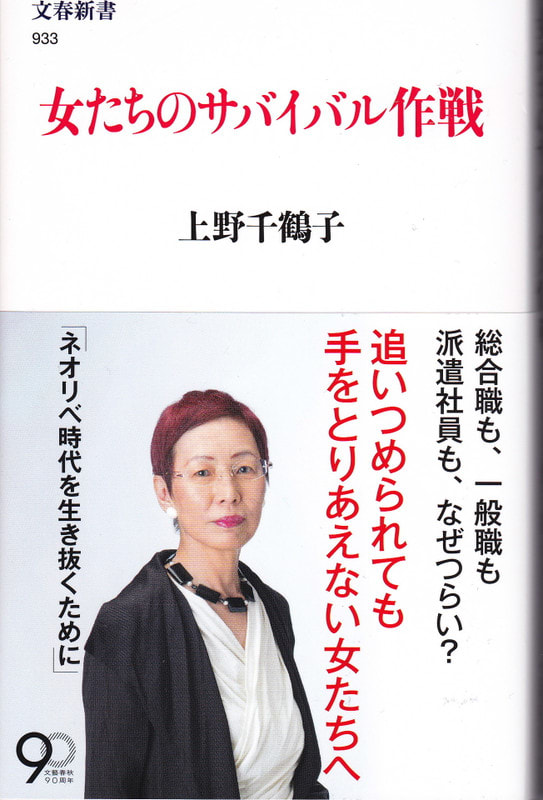

現在、東京大学名誉教授の肩書を持ち、昭和から平成の時代における日本のフェミニズムの旗手とされてきた上野千鶴子氏の近著、「女たちのサバイバル作戦」(文春新書)を読みました。

ン男性社会をめった切りにする歯切れの良い「上野節」は、大学を退官された今も健在です。上野氏の論評の肝は、日本のありとあらゆる社会事象を「女性」の切り口でカットしてみせ新たな視点を(その男女を問わず)読者に与えてくれるところにあります。

言われなければ気が付かないことや、言われても理解できないことは世の中にはたくさんありますが、愚かな男たちの自分勝手な思いに対して手厳しいことを言ってくれる貴重な存在として、日本の言説界になくてはならない存在だと思っています。

特に、リアルな競争が当然視される(そしてそれがすべての物差しとされる)最近の御時世において、こうした切り口のからの社会批判はとみに少なくなっているような気がします。

上野氏の視線の先には、自覚のあるなしにかかわらず、男性中心のこの社会において理不尽な扱いに苦しんだり、窮屈な思いをしたりしている「女性」という存在があります。そして、そこには常に「聖母」のような上野氏の優しい愛情と共感が注がれているような気がします。

この著書の副題は「ネオリベの時代を生き抜くために」。新自由主義(ネオ・リベラリズム、またの名を「市場原理主義」)の嵐が吹きすさんだこの40年間。女性たちを取り囲む環境がどのように変化してきたか、そして女性たちはどのようにこれに立ち向かってきたかが、現在の視点から改めて整理されています。

上野氏の基本にあるのは、この本の帯にもあるように、こうした新自由主義に追い詰められても手を取り合うことができない「分断された女たち」という視点です。男女共同参画法が施行されてから14年。当初の女性の思いとは別の方向に進んだ法制度と、さらにその後の経済環境の変化の中で女たちは経済に、社会に翻弄されてきたと上野氏は言います。

結局、新自由主義による厳しい成果主義のもとで、1986年の雇用機会均等法により振り分けられた「総合職」も「一般職」も、そして1999年の改正労働者派遣法に端を発する派遣業種の拡大によって切り分けられた「正規雇用」と「非正規雇用」の職員たちも、働く女性がそれぞれの立場に分断されて、みんなでつらい思いをしているというのが上野氏の指摘です。

グローバル社会に対応するためという男たちの根拠のない主張に飲み込まれ、そのグローバル化に「日本らしく」対応した結果がここにはあると上野氏は言います。男性中心の職場に否も応もなく投げ込まれ、脱落したら「自己責任」として切って捨てられる女性たちのやり場のない怒りを代弁していると言うこともできるでしょう。

ネオ・リベラリズムは「選別」と「競争」の原理だと上野氏は重ねて指摘しています。「優勝劣敗」「自己決定・自己責任」の原則を競争の参加者にもたらし、機会均等の競争によりそこに「勝者」と「敗者」を生む原理だということです。

「フェア」な競争のルールに従えば、敗者は敗北の理由を自らの能力と努力が劣ったせいと帰責するほかなく、勝者は敗者に対して理解や同情を持つ必要がないということ。つまり、こうした環境で「女・女格差」により女が分断され、女同士が利害を共有することが困難な状況になっていると上野氏は主張しています。

フェミニズムにとって、ネオ・リベラリズムは「戦いにくい相手」だと上野氏は言います。ネオリベ改革派は女にもっと働いてほしいと望み、フェミニストは女がもっと働けるようにしてほしいと望んでいる。したがって、はたから見るとネオリベ派とフェミニストはあたかも共通の利害、目標を有しているように見えるわけです。

しかし、大きな違いはその「働き方」にあると上野氏は指摘します。ネオリベ派は女性に対し、男並みの競争に投げ込まれるか、それとも使い捨ての労働者になることに甘んじるかを迫っているというのが上野氏の認識です。

そして労働市場の再編と労働条件の柔軟化の過程で譲歩に次ぐ譲歩を強いられ、フェミニストたちは有効な抵抗ができなかったとしています。そしてその原因が、ネオリベ改革派がもたらした「女の分断」、つまり、つながる必要があるのに「連帯」できない女の状況にあるのではないかというのが上野氏の一つの結論と言えます。

さて、そのように状況を分析したうえで、上野氏はこれからの女性の生活を支える仕組みとして、「共助け(ともだすけ)のしくみ」というものを提案しています。

まずは女性たちひとりひとりが、タフで潰しがきく多様なスキルがある人間として生き抜いていく(これを氏は「サスティナブル」ではなく「サバイバル」だとしていますが…)ためのいわゆる「才覚」を身に着けることが必要だとしています。そのうえで「おひとり様」同士がつながりながら、困難を共有して(時には傷口を舐めあいながらでも)へこたれないで生き延びてほしいと上野氏は言います。

この本を書き下ろすのは実は気が重い仕事だったと上野氏はあとがきの中で語っています。日本の政治はどう考えても女に不利な方向に向かっている。ネオリベ改革の中で「仕事」と比べて「家庭」の価値はぐんとないがしろにされてきた。

「仕事か家庭か」で選択を迫られていた女性は、いつの間にか「仕事も家庭も」というふうに選択肢が狭められ、その負担は一層重いものになってきていると上野氏は言います。女性が女性として生き残るためには、まず「人間としての生活が第一」と言える社会を作ることだとする氏の主張を、改めて新鮮に聞きました。

最新の画像[もっと見る]

-

#2236 「死刑になりたかった」という犯行理由

2年前

#2236 「死刑になりたかった」という犯行理由

2年前

-

#2235 求められる政策形成の正常化

2年前

#2235 求められる政策形成の正常化

2年前

-

#2234 対策は自治体に丸投げ

2年前

#2234 対策は自治体に丸投げ

2年前

-

#2233 「ギャル注入!」の効用

2年前

#2233 「ギャル注入!」の効用

2年前

-

#2232 財政規律から目を背けてはいられない

2年前

#2232 財政規律から目を背けてはいられない

2年前

-

#2231 こういう人はどうやって生まれるのか

3年前

#2231 こういう人はどうやって生まれるのか

3年前

-

#2230 敬遠される公務員という職業

3年前

#2230 敬遠される公務員という職業

3年前

-

#2228 がんで逝くのも案外悪くない

3年前

#2228 がんで逝くのも案外悪くない

3年前

-

#2227 AIとBI

3年前

#2227 AIとBI

3年前

-

#2225 銃撃事件の捜査と政治への波紋

3年前

#2225 銃撃事件の捜査と政治への波紋

3年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます