奈良県立美術館で開催されているのは「書の源流企画展 榊莫山と柴舟のシンフォニー」展です。

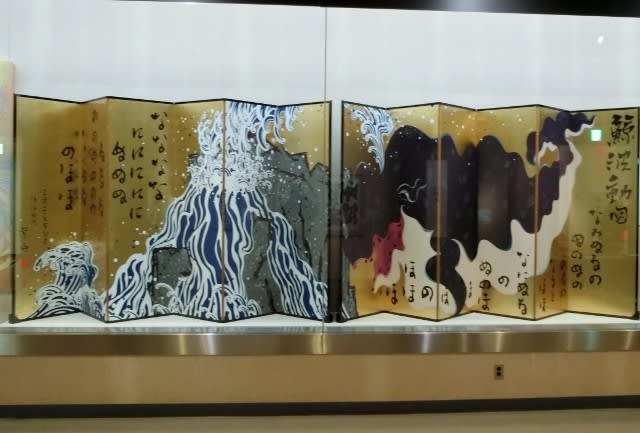

大和の仏像や自然との深い交流を創作へ結びつけた榊莫山(1926-2010)と、奈良の伝統工芸から学んだ美意識を

基に世界で活躍する紫舟。奈良とゆかりが深い書家二人の独創的な芸術世界を紹介します。

「莫山先生」と親しみを込めて呼ばれる榊莫山は、旧制上野中学校(三重県)で松永楳園に書を習うなど早くから

書に馴染み、満19歳で終戦を迎えた後は奈良の書家辻本史邑(1895-1957)に師事しました。戦後間もなくの書道界

は、書道団体や公募展の創設、前衛書道の台頭など活気ある時代を迎え、その中で榊は自己の書を追求しました。

そして、当時の主流であった中国の王羲しから明・清へ至る洗練された書の規範に従うのではなく、より古い木簡・

石碑の素朴で力強い書風を取り入れ、題材も古典的な漢詩文から現代詩や自作の文へ対象を移すなど、独自性・創

造性を重視して様々な試みを行いました。師・辻本史邑の没後は公募展から退き、独立した立場で作品を世に問い

ました。

6歳で書を始めた紫舟は、書家としての第一歩を踏み出した奈良で筆・漆工・陶芸など伝統工芸の技術を学び、

それにより養われた眼・感覚が以後の活動の基礎になっているといいます。平面の書だけではなく、書の彫刻と光・

影との融合、書と絵画との融合、デジタル技術との融合など書の可能性を広げ、国・文化の枠を超えた芸術として

書に取り組んでいます。

このような榊莫山と紫舟の素晴らしい作品により、書の芸術性や、自己を表現する手段としての書の魅力を

感じていただければ幸いです。

(ちらしより)

榊莫山さんといえば独特の書体で有名ですね。

東大寺の参道に、世界遺産を記念する石碑があるのですが、そこにも氏の文字。

しかしいきなり中学5年生の時に書いた「樂志論」があって、きちんとした楷書の文字。

そして書だけではなく、絵も描きはるんです。

榊莫山さんの作品の一部、柴舟さんのほとんどの作品が、フラッシュを使用しなければ撮影可です。

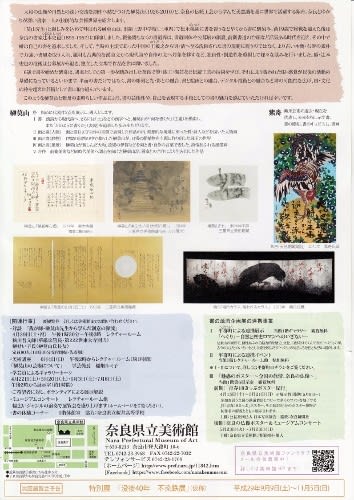

奈良のことを絵に描き、文章も書いた「大和八景」の半分が出展されており、それらを撮影したつもりなのに、

何故か部屋に帰って画像を確認するとこれらだけ「ファイルが壊れています」とのメッセージ。

なので、「伊賀八景」から。順に「湯屋谷ノ寺」「赤目ノ滝」「里カラ里ヘ」

莫山氏独特の書体で書かれた「圓窓般若心経」というものあったのですが、

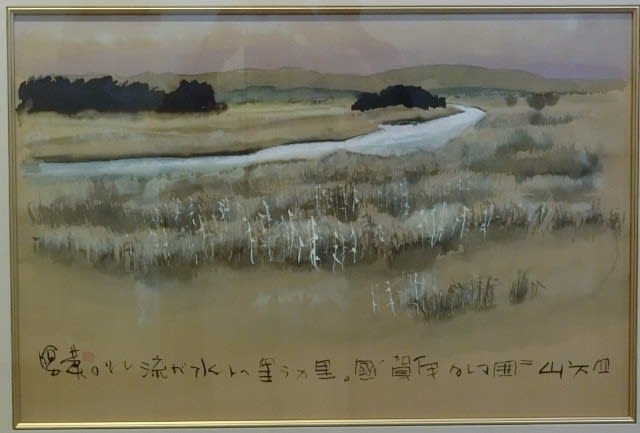

こちらはしっかりと楷書の「東大寺般若心経」。

「華厳唯心偈」

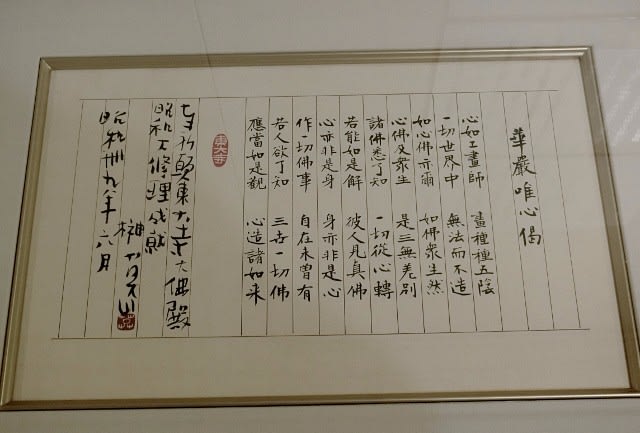

柴舟の書。

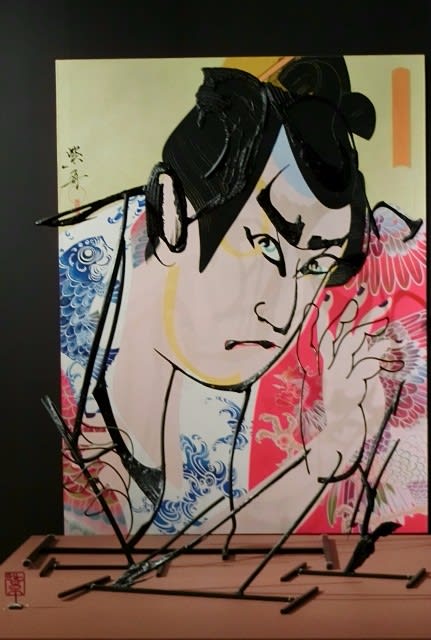

単なる平面の書だけではなく、こういう立体的な書も。

「書の彫刻、画と書の彫刻」のコーナー。

書の彫刻ですね。

「鯨波動図」

「風日白鶏」

「風神雷神鶏図」

こういう作品も。

「写楽は立体を平面にし、柴舟は平面を立体にする」

見る角度を変えると面白いですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます