【修復腎移植ものがたり(7) 自立】

アメリカの大学講座は日本の小講座制と違い大講座制で、同じ講座の中に専門が違う教授が何人もいる。幸い上領はベルツァー教授を知っており、教授を紹介してくれた。フォルカート(フレッド)・ベルツァーはオランダ人で、1951年20歳の時に移民し、内科医となり後に外科に転向し、潅流ポンプを使って死体腎を保存する技術の研究に取り組んだ。UCSF(カリフォルニア大学サンフランシスコ校)の移植医となり、やがてウィスコンシン大学の外科主任教授に招かれ、引き続き臓器保存液の研究に取り組んでいた。

男と入れ違うかたちで、7月末に上領は帰国した。間もなく男は移植コーディネーター兼解剖技師のロバート(ボブ)・ホフマンと仲よくなった。米国では脳死が「人の死」とされていたから、脳死判定後は死体となり解剖技師が臓器摘出できるのである。ボブは日本の田舎病院から、わざわざ腎移植を勉強に来たマコトに感心し、死体腎移植が行われる前にちゃんと情報をくれた。脳死体発生の連絡が入ると、臓器を採取にボブとヘリコプターで出動したこともある。退職して今はフロリダに住むボブは、30年近くにわたる男との友情を懐かしく思い浮かべている。ベルツァー教授も親切で、手術を快く見学させてくれた。ベルツァーは移植患者のカルテのコピーも認めてくれた。

カルテには、移植後の患者の術後管理、免疫抑制剤の投与量の推移などが全部書いてある。そういうカルテを100枚もコピーしたのだから大したものだ。コピーした方もさせた方も、である。

そうしているうちに、あっという間に5ヶ月が過ぎた。得るところは多大だった。当時、男は38歳。まだまだ適応力も吸収力もあった。何よりの収穫は本場の腎移植手術を何例も見学し、ある例では助手をつとめ、「やれる」という自信がついたことだろう。男は1年の留学目標をもう達成してしまった。まるで実験助手の野口英世が、細菌学の大家でペンシルバニア大学のS・フレクスナー教授の3ヶ月の出張期間中に、命じられた蛇毒に関する文献すべてを250ページのノートに写し取ってしまったような話だ。

男の米国留学を認めてくれた西河院長がこの年の10月末に退任し、後任に近藤新院長が誕生した。78年11月末、院長になったばかりの近藤が泌尿器科病棟に患者を診に行くと、思いがけなく男の姿を認めた。

「おや、休暇? どうウィスコンシンは?」

「いや、もう宇和島に帰ったんです。移植のことはだいたいわかった。これ以上あっちにおってもなんもならん。これさえあれば大丈夫じゃ。」

男は机につんだ書類の厚い束をたたいた。100人くらいの移植患者のデータシートだった。

「…………」

近藤は絶句した。「留学期間はまだ7ヶ月残っているから、ゆっくりアメリカ見物をしよう」という発想も、帰国したらまず院長に挨拶するという常識も、男にはない。

不幸な出来事もあった。

78年に腎移植した、通算4例目の40代後半の男性患者の場合は、イムランとプレドニンで急性拒絶反応を乗り切った後も、たびたび拒絶反応が起こった。その度にステロイドの大量投与(パルス療法)を行っていたが、これを3、4回繰り返したために、日和見感染症が起こった。感染は全身に広がり、各種の抗生物質にも反応しなかった。高熱、うわごと、痙攣が繰り返し、CTで脳に多発性膿瘍ができているのが確認された。結局、この患者は意識喪失したまま、悲惨な状態で79年に亡くなった。病理解剖されていないので、脳の病変の程度や病原菌の種類は不明だ。男は、あたかも腎移植における原罪のように、今でもこの患者の名前をはっきりと覚えている。

帰国後、男は初めて、市立宇和島病院のスタッフを中心とした腎移植に踏み切った。手術スタッフは男を中心に、土山、廉介、9月に着任した平尾博の4名である。講師になっていた上領も都合がつけば宇部の医学部から手伝いに来てくれた。腎移植は2ヶ月に1例、年に6例くらいの頻度で行われ、ほとんどが生体腎移植だった。組織適合(HLA)検査は、これまでどおり広島大の福田が担当してくれた。

「大家族の多い宇和島の症例を検査し、多くの家族の中からドナーを選ぶことができるので、研究対象としても有益でした。当時は免疫抑制剤がステロイドとイムランしかなく、移植後の拒絶反応が必発で、今と違いHLA検査が非常に重要でしたね。」と福田は懐かしむように当時を回想する。

もっとも福田は79年11月に、ペンシルバニア大へ1年の予定で留学したので、この年の末からは技師の宮本が中心になって、院内でHLA検査が出来るように整備した。

「宇和島腎移植」プロジェクトが自立して飛翔しようとしていた79年12月、腎移植をめぐる環境が一変した。「角膜及び腎臓の移植に関する法律(角腎法)」が制定され、「死体から腎臓を摘出して、移植に利用する」ことが合法化されたのだ。法は翌年3月から施行された。

けれども利用できる腎臓は限られている。救命救急部に搬送されて、そこで急死した(心臓死した)遺体が一番よいのである。脳死体が最もよいのだが、「脳死は人の死か?」という問題で、その判定法の信頼性などを巡って、日本社会では激しい議論がまき起こっていた。脳死体から臓器摘出を行ったため、殺人罪で告発された医師もいた。この頃から脳死体からの腎提供と心停止後の腎提供は、必ずしも厳密に区別されず「献腎」と呼ばれるようになった。心拍動中の腎摘出は殺人として告訴される恐れがあったためだ。

心臓停止後の死体腎が使えるようになると、ドナーの発生病院と腎移植を行う病院とが別になる。レシピエント候補者の組織適合抗性をあらかじめ調べておき、ドナーのそれも速やかに検査しなければならない。

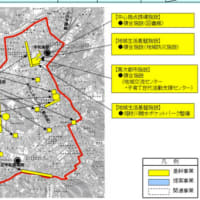

それには一病院だけの孤立したシステムでは無理で、少なくとも交通の容易な、四国山脈の北側部と中国地方の瀬戸内海沿岸部でネットワークを形成する必要がある。

近藤院長はもともと「臓器移植は脳死体から」という考えの持ち主で、健康な身体にメスを入れる生体腎移植には違和感をもっていた。そこで、「瀬戸内ネットワーク構想」には大賛成だった。

「当時は、大学病院をふくめて、市中の大病院から、脳死患者その他の死体腎がかなり出ていました。

移植関係の若い医師たちは、靴底をへらして、市中病院に腎提供を依頼してまわったものです。あの無口で口べたで、恥ずかしがり屋の万波先生が、ロータリークラブやライオンズクラブに出向いて、臓器提供をよびかけていたのが想像できますか。みな、真剣そのものでしたよ

そう近藤は回想する。

遺族から臓器提供の同意をもらうのは、救命救急医または脳神経外科医で、遺体を手術場に運んで腎臓を取り出すのは、移植外科医または泌尿器科医の仕事。血液のリンパ球を調べ、HLAを判定するのは検査室の仕事である。理想的には、あらかじめレシピエントのHLAが登録されていて、ドナーのそれとマッチしたら、適合レシピエントがいる病院に腎臓を送ればよいのだが、自然発生的に形成されたネットワークだから、そうも行かない。参加病院には自施設で移植ができず、ドナー提供だけに留まるところもあった。

福田康彦がまとめた資料によると、1978年から91年までの13年間に、22腎が広島大第二外科に提供されたが、大学病院の他科(脳神経外科と第一外科)から回ったものはわずか2個で、残り20個のうち「US腎」(後述)3個を除く19個は、広島県内の病院と中国地方の大学からのものである。移植医たちの熱意と努力によって、ローカルな腎提供ネットワークが出来つつあったのだ。

こうして80年から82年にかけて、万波誠、万波廉介(市立宇和島病院)、光畑直喜(呉共済病院)、西 光雄(香川県立中央病院)、堀見忠司(高知県立中央病院)、上領頼啓(山口大学)などの医師たちからなる、宇和島「腎移植ネットワーク」が形成されて行った。これは万波兄弟を縦軸に、誠と同期の上領がつながり、廉介と入学が同期の西、卒業が同期の光畑がつながる、という人脈だった。「落第すると同級生が倍になる」というのはウソではない。

これまで山口大の泌尿器科にいながら、男に医師を斡旋してくれていた上領は、83年2月、山口大講師から済生会下関病院の泌尿器科科長として移った。上領はここで同僚の内科医大藪靖彦と協力して、11月9日に腎移植第1例を実施した。患者は35歳で人工透析を受けながら会社を経営していた小野田市の男性だった。山口県の第1例は、1973年山口大のT助教授が行ったもので、県内では2例目だった。上領の腎移植はその後も続き、男は手術の度に手伝いに行った。現場に出て腎移植を始めてみると、泌尿器科に医師が足らず、上領は84年9月に市立宇和島病院から平尾博をスカウトした。

平尾の後任には1年ほど間をおいて、山口大卒の北島啓一が来てくれた。北島は腎移植がやりたくて、市立宇和島病院に来た。山口大でも腎移植の経験があったが、宇和島に来てからはその数は急ピッチで増え、88年2月に鹿児島徳州会病院にスカウトされるまでに、50例以上の経験を積んだ。

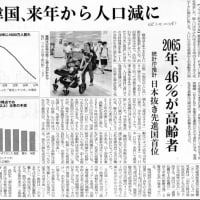

1980年には日本の慢性透析患者数は約3万6,000人に増加していた。この数を減らすには移植しかない。山口大学でも腎移植をやらざるをえなくなって来ていた。S教授は男を「破門」したことを、なかったことにしようとしていた。(続)

アメリカの大学講座は日本の小講座制と違い大講座制で、同じ講座の中に専門が違う教授が何人もいる。幸い上領はベルツァー教授を知っており、教授を紹介してくれた。フォルカート(フレッド)・ベルツァーはオランダ人で、1951年20歳の時に移民し、内科医となり後に外科に転向し、潅流ポンプを使って死体腎を保存する技術の研究に取り組んだ。UCSF(カリフォルニア大学サンフランシスコ校)の移植医となり、やがてウィスコンシン大学の外科主任教授に招かれ、引き続き臓器保存液の研究に取り組んでいた。

男と入れ違うかたちで、7月末に上領は帰国した。間もなく男は移植コーディネーター兼解剖技師のロバート(ボブ)・ホフマンと仲よくなった。米国では脳死が「人の死」とされていたから、脳死判定後は死体となり解剖技師が臓器摘出できるのである。ボブは日本の田舎病院から、わざわざ腎移植を勉強に来たマコトに感心し、死体腎移植が行われる前にちゃんと情報をくれた。脳死体発生の連絡が入ると、臓器を採取にボブとヘリコプターで出動したこともある。退職して今はフロリダに住むボブは、30年近くにわたる男との友情を懐かしく思い浮かべている。ベルツァー教授も親切で、手術を快く見学させてくれた。ベルツァーは移植患者のカルテのコピーも認めてくれた。

カルテには、移植後の患者の術後管理、免疫抑制剤の投与量の推移などが全部書いてある。そういうカルテを100枚もコピーしたのだから大したものだ。コピーした方もさせた方も、である。

そうしているうちに、あっという間に5ヶ月が過ぎた。得るところは多大だった。当時、男は38歳。まだまだ適応力も吸収力もあった。何よりの収穫は本場の腎移植手術を何例も見学し、ある例では助手をつとめ、「やれる」という自信がついたことだろう。男は1年の留学目標をもう達成してしまった。まるで実験助手の野口英世が、細菌学の大家でペンシルバニア大学のS・フレクスナー教授の3ヶ月の出張期間中に、命じられた蛇毒に関する文献すべてを250ページのノートに写し取ってしまったような話だ。

男の米国留学を認めてくれた西河院長がこの年の10月末に退任し、後任に近藤新院長が誕生した。78年11月末、院長になったばかりの近藤が泌尿器科病棟に患者を診に行くと、思いがけなく男の姿を認めた。

「おや、休暇? どうウィスコンシンは?」

「いや、もう宇和島に帰ったんです。移植のことはだいたいわかった。これ以上あっちにおってもなんもならん。これさえあれば大丈夫じゃ。」

男は机につんだ書類の厚い束をたたいた。100人くらいの移植患者のデータシートだった。

「…………」

近藤は絶句した。「留学期間はまだ7ヶ月残っているから、ゆっくりアメリカ見物をしよう」という発想も、帰国したらまず院長に挨拶するという常識も、男にはない。

不幸な出来事もあった。

78年に腎移植した、通算4例目の40代後半の男性患者の場合は、イムランとプレドニンで急性拒絶反応を乗り切った後も、たびたび拒絶反応が起こった。その度にステロイドの大量投与(パルス療法)を行っていたが、これを3、4回繰り返したために、日和見感染症が起こった。感染は全身に広がり、各種の抗生物質にも反応しなかった。高熱、うわごと、痙攣が繰り返し、CTで脳に多発性膿瘍ができているのが確認された。結局、この患者は意識喪失したまま、悲惨な状態で79年に亡くなった。病理解剖されていないので、脳の病変の程度や病原菌の種類は不明だ。男は、あたかも腎移植における原罪のように、今でもこの患者の名前をはっきりと覚えている。

帰国後、男は初めて、市立宇和島病院のスタッフを中心とした腎移植に踏み切った。手術スタッフは男を中心に、土山、廉介、9月に着任した平尾博の4名である。講師になっていた上領も都合がつけば宇部の医学部から手伝いに来てくれた。腎移植は2ヶ月に1例、年に6例くらいの頻度で行われ、ほとんどが生体腎移植だった。組織適合(HLA)検査は、これまでどおり広島大の福田が担当してくれた。

「大家族の多い宇和島の症例を検査し、多くの家族の中からドナーを選ぶことができるので、研究対象としても有益でした。当時は免疫抑制剤がステロイドとイムランしかなく、移植後の拒絶反応が必発で、今と違いHLA検査が非常に重要でしたね。」と福田は懐かしむように当時を回想する。

もっとも福田は79年11月に、ペンシルバニア大へ1年の予定で留学したので、この年の末からは技師の宮本が中心になって、院内でHLA検査が出来るように整備した。

「宇和島腎移植」プロジェクトが自立して飛翔しようとしていた79年12月、腎移植をめぐる環境が一変した。「角膜及び腎臓の移植に関する法律(角腎法)」が制定され、「死体から腎臓を摘出して、移植に利用する」ことが合法化されたのだ。法は翌年3月から施行された。

けれども利用できる腎臓は限られている。救命救急部に搬送されて、そこで急死した(心臓死した)遺体が一番よいのである。脳死体が最もよいのだが、「脳死は人の死か?」という問題で、その判定法の信頼性などを巡って、日本社会では激しい議論がまき起こっていた。脳死体から臓器摘出を行ったため、殺人罪で告発された医師もいた。この頃から脳死体からの腎提供と心停止後の腎提供は、必ずしも厳密に区別されず「献腎」と呼ばれるようになった。心拍動中の腎摘出は殺人として告訴される恐れがあったためだ。

心臓停止後の死体腎が使えるようになると、ドナーの発生病院と腎移植を行う病院とが別になる。レシピエント候補者の組織適合抗性をあらかじめ調べておき、ドナーのそれも速やかに検査しなければならない。

それには一病院だけの孤立したシステムでは無理で、少なくとも交通の容易な、四国山脈の北側部と中国地方の瀬戸内海沿岸部でネットワークを形成する必要がある。

近藤院長はもともと「臓器移植は脳死体から」という考えの持ち主で、健康な身体にメスを入れる生体腎移植には違和感をもっていた。そこで、「瀬戸内ネットワーク構想」には大賛成だった。

「当時は、大学病院をふくめて、市中の大病院から、脳死患者その他の死体腎がかなり出ていました。

移植関係の若い医師たちは、靴底をへらして、市中病院に腎提供を依頼してまわったものです。あの無口で口べたで、恥ずかしがり屋の万波先生が、ロータリークラブやライオンズクラブに出向いて、臓器提供をよびかけていたのが想像できますか。みな、真剣そのものでしたよ

そう近藤は回想する。

遺族から臓器提供の同意をもらうのは、救命救急医または脳神経外科医で、遺体を手術場に運んで腎臓を取り出すのは、移植外科医または泌尿器科医の仕事。血液のリンパ球を調べ、HLAを判定するのは検査室の仕事である。理想的には、あらかじめレシピエントのHLAが登録されていて、ドナーのそれとマッチしたら、適合レシピエントがいる病院に腎臓を送ればよいのだが、自然発生的に形成されたネットワークだから、そうも行かない。参加病院には自施設で移植ができず、ドナー提供だけに留まるところもあった。

福田康彦がまとめた資料によると、1978年から91年までの13年間に、22腎が広島大第二外科に提供されたが、大学病院の他科(脳神経外科と第一外科)から回ったものはわずか2個で、残り20個のうち「US腎」(後述)3個を除く19個は、広島県内の病院と中国地方の大学からのものである。移植医たちの熱意と努力によって、ローカルな腎提供ネットワークが出来つつあったのだ。

こうして80年から82年にかけて、万波誠、万波廉介(市立宇和島病院)、光畑直喜(呉共済病院)、西 光雄(香川県立中央病院)、堀見忠司(高知県立中央病院)、上領頼啓(山口大学)などの医師たちからなる、宇和島「腎移植ネットワーク」が形成されて行った。これは万波兄弟を縦軸に、誠と同期の上領がつながり、廉介と入学が同期の西、卒業が同期の光畑がつながる、という人脈だった。「落第すると同級生が倍になる」というのはウソではない。

これまで山口大の泌尿器科にいながら、男に医師を斡旋してくれていた上領は、83年2月、山口大講師から済生会下関病院の泌尿器科科長として移った。上領はここで同僚の内科医大藪靖彦と協力して、11月9日に腎移植第1例を実施した。患者は35歳で人工透析を受けながら会社を経営していた小野田市の男性だった。山口県の第1例は、1973年山口大のT助教授が行ったもので、県内では2例目だった。上領の腎移植はその後も続き、男は手術の度に手伝いに行った。現場に出て腎移植を始めてみると、泌尿器科に医師が足らず、上領は84年9月に市立宇和島病院から平尾博をスカウトした。

平尾の後任には1年ほど間をおいて、山口大卒の北島啓一が来てくれた。北島は腎移植がやりたくて、市立宇和島病院に来た。山口大でも腎移植の経験があったが、宇和島に来てからはその数は急ピッチで増え、88年2月に鹿児島徳州会病院にスカウトされるまでに、50例以上の経験を積んだ。

1980年には日本の慢性透析患者数は約3万6,000人に増加していた。この数を減らすには移植しかない。山口大学でも腎移植をやらざるをえなくなって来ていた。S教授は男を「破門」したことを、なかったことにしようとしていた。(続)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます