【死にたい老人】木谷恭介著、幻冬社文庫というのを本屋で見つけて買ってきた。帯に「念願かなって、大往生」とあったので、須原一秀『自死という生き方:覚悟して逝った哲学者』(双葉新書, 2009)みたいな本かな、と思ったのである。

まったく違った。著者は大衆小説家で、82歳。4年前に妻と別れて一人暮らし。息子が1人いるが、妻の母親の看病もあり、父のところには寄り付かない。74歳でうっ血性心不全と診断され、79歳で直腸がんの手術受けている。

もう400字詰め原稿用紙400枚の長編ミステリー小説を書く体力も気力もない。「もうそろそろ、人生の仕舞い時か」と考えている頃に、宗教学者山折哲雄の「死ぬのは餓死が一番」という意味の随筆を読み、感激して、前作小説の「あとがき」に「83歳の誕生日を期して断食に入り、人生を終わらせる」と書いてしまった。

確かに山折は、文藝春秋編『私の死亡記事』(文春文庫)に、自分で「死期を悟ったときの心得として、できうることなら断食をしてそのときを迎えたい」と書いている。が、実行したわけではないし、予備実験をした形跡もない。

著者木谷の言動には、もう笑ってしまう。古来こういうふうに事前予告して死んだ人物はいない。「即身成仏」でも、「補陀落渡海」でも、途中で翻意させないために、箱に入れて地中に埋めるとか、船室の入口を外から釘付けするとかした。途中で「往生したくない」と思っても、周囲が止めさせないわけだ。

著者は一度餓死に失敗して、救急車で入院している。息子に電話したら、「断食で死ねるわけがないとあれほど言ったじゃないか。本気で死にたいのなら、なんで救急車なんか呼んだんだ。呼ばなきゃ(心不全で)死ねてたじゃないか」と言われている。残酷な言葉だが、息子の本音だろう。

前島一郎『品格ある終末』が、「日本の家族関係は、核家族がさらに崩れ、家族という絆がバラバラになっている」と指摘しているとおりの状況だ。「死後の霊魂は信じない。死んだ後も父母や祖父母に会うのはまっぴらだ。墓参りはしないし、先祖の墓にも入りたくない」とまで、書いているのだから、息子が冷淡であっても不思議はない。さしづめ、年金がたっぷりあったら、息子の家族の要望で、胃ろうをつけさせられて、延命させられるくちだ。

哲学者須原の場合は、「人間は理性的で平静心のまま、自死することが出来る」という自説を証明するのが目的だった。失敗しないように人気のない神社裏で、樹にロープを掛け、ナイフで頸動脈を切断した後に縊首している。遺書はなく、自死をめぐる考察が一冊の本になる原稿として残されていた。

一度目は「38日間断食」と書いているが、初日に52Kgあった体重がたった9キロ減って43Kgになっただけだ。それもそのはず、途中でタクシーを呼んでコンビニに出かけ、菓子だのパンだのを買ってきて適当に食っている。死ぬのが怖いのか、医者からもらった薬をせっせと飲んでいる。

誰も構ってくれないから無意識がヒステリーを起こして、アルバイトに来ていたアシスタント電話で呼び、駆けつけた彼女が救急車の手配をするのを知ると、「診察券はこれだ」と言って意識不明になる器用さ。これは精神科で教える「ヒステリー発作」そのものである。

二度目の断食は、空腹のままで、脳血栓予防用のアスピリンを飲み過ぎて、急性胃炎となり痛み止めに牛乳を飲み、食パンを食ったところで、9日目に中断。空腹にアスピリンを飲むのは禁忌だという知識もないのである。

途中で気がつくが、これははじめからまじめに死ぬために努力した本ではない。もうこういうことでもしないと、書くネタがなくなった老人が、自作自演のお芝居を売るために書いた本だ。「念願かなって、大往生」というのは単なる誇大広告。

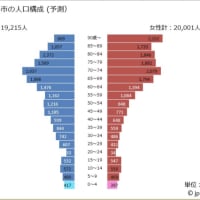

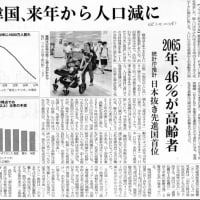

著者はさかんに「年寄りが多くなって…」と述べているが、「自分以外の年寄りが多くなって…」という意味だろう。まあ、本気で自殺するつもりなら、M.パンゲ『自死の日本史』(筑摩書房, 1986)、鶴見済『完全自殺マニュアル』(太田出版, 1993)、文藝春秋編『見事な死』(文春文庫, 2008)くらいは読んでおかなくては…

「老人の大氾濫予防法」について、山田風太郎が「朝日」に連載したコラム「あと千回の晩飯」で面白いことを書いている。基本的にはアメリカ映画「ソイレント・グリーン」のプロットと同じである。

「全国のボケ老人を年に1回、一堂に集め、集団でトワの眠りについてもらう。森厳豪華きわまる五階建てくらいの建物をつくり、そこに花を詰めた棺をびっしりならべて、そのなかに横たわってもらう。そのうち(麻酔)ガスがしずかに全館を満たす…

これは志願制で、65歳になったとき、将来ボケてクソじじい、クソばばあの徴候があらわれたら、この国家的葬送の義に参加させてくれと登録しておく(登録していないと、参加できない)。」(『あと千回の晩飯』, 朝日新聞社, 1997)

これはリビング・ウイルによる「ボケ老人対策」である。「ボケ」、「痴呆症」に「認知症」という言葉をだれが当てはめたのか知らないが、「認知(cognition)」というのは、「認知科学(cognitive science)」という用語もあるように、認識(recognition)の基礎をなす脳の重要な生理機能だ。「認知障害症」というのならともかく、「認知症」では意味不明だ。よほど日本語能力のない連中が作ったようだ。

「朝日」がこのコラムを掲載したというのが驚きだが、この記事について編集担当者は「そんなことをあまり大っぴらに書くと、ジジババ連に殴り殺されますよ」と冗談めかしていったそうだ。が、禁煙運動を茶化した一文には、轟々たる非難の投書が殺到したが、「ボケ老人安楽死」については、老人から賛意の投書が多く来たそうだ。

Euthanasiaという言葉のthanasiaは「死(タナトス)」を意味するギリシア語由来であり、eu-は「良い」とか「正しい」を意味する。「良く死ぬ状態」という意味だが、日本語では「安楽死」と訳されている。Eugenics(良い遺伝)は「優生学」と訳されている。訳語に一貫性がない。

この言葉を最初に使ったのは、ローマ皇帝アウグストゥスだそうだ。スエトニウス『ローマ皇帝伝(上)』(岩波文庫)に彼の最後の模様が書かれている。常日ごろ、「少しも苦しまずすみやかに亡くなった人の話を聞くと、<同じようなエウタナシアが、自分と肉親に訪れますように>と祈っていた」という。彼は皇后リヴィアの両腕に抱えられて亡くなったので、願っていたような死に方だった。

トマス・モアの『ユートピア(Utopia)』(岩波文庫)は、u-(無い=no)に topos(場所)というギリシア語をくっつけた造語である。この「どこにもない国」では、医学・医術が第一の学問として尊重されていて、住民にみな医術の心得がある。だから、不治の病で苦痛にさいなまれる場合には、患者は医術に過大な期待をいだかない。

聖職者と役人が、「すでに死すべき時をこえて生きているのだから、生命が自分にとって、苦悩となっているいま、自分でこの苦しい生から離脱するか、自発的に他人に頼んで解放してもらうかするのがよくはないか」と説得に来る。この勧めに同意した病人は、「断食によってみずからの生命を断つか」または「眠らされて、死を感じることなく楽にさせられる。」

しかし、同意しなかった場合でも、当人の意思に反して処置することはなく、看護のつとめをおろそかにすることもない。

とモアは書いている。

(すでにここで、安楽死の思想と、「自己決定権」が登場している。)

この「安楽死」の問題を医学・医療上の重要な問題として提起したのは、シェークスピアと同時代のフランシス・ベーコン(Francis Bacon)である。「医者の任務は、患者の健康を回復させるだけでなく、痛みや苦しみを軽減させることにある。それによって回復を助ける場合だけでなく、痛みなく、やすやすと息をひきとるのに、役に立つ場合もある。」

ベーコンはいま不治とされている病気をいっそう研究する必要性を強調している。そして、本当にどうにもならない場合には、そういう選択肢があると述べ、それを「安楽死」と呼んでいる。「死の苦痛と苦しみをやわらげ、なだめるために、技術の探究もし、注意して研究を行うべきである。」(『学問の進歩』, 「世界の名著20 ベーコン」, 中央公論社, 1970)

そろそろ観念的な生命倫理の議論を終え、具体的にこの問題を論じる段階が来ているように思う。

まったく違った。著者は大衆小説家で、82歳。4年前に妻と別れて一人暮らし。息子が1人いるが、妻の母親の看病もあり、父のところには寄り付かない。74歳でうっ血性心不全と診断され、79歳で直腸がんの手術受けている。

もう400字詰め原稿用紙400枚の長編ミステリー小説を書く体力も気力もない。「もうそろそろ、人生の仕舞い時か」と考えている頃に、宗教学者山折哲雄の「死ぬのは餓死が一番」という意味の随筆を読み、感激して、前作小説の「あとがき」に「83歳の誕生日を期して断食に入り、人生を終わらせる」と書いてしまった。

確かに山折は、文藝春秋編『私の死亡記事』(文春文庫)に、自分で「死期を悟ったときの心得として、できうることなら断食をしてそのときを迎えたい」と書いている。が、実行したわけではないし、予備実験をした形跡もない。

著者木谷の言動には、もう笑ってしまう。古来こういうふうに事前予告して死んだ人物はいない。「即身成仏」でも、「補陀落渡海」でも、途中で翻意させないために、箱に入れて地中に埋めるとか、船室の入口を外から釘付けするとかした。途中で「往生したくない」と思っても、周囲が止めさせないわけだ。

著者は一度餓死に失敗して、救急車で入院している。息子に電話したら、「断食で死ねるわけがないとあれほど言ったじゃないか。本気で死にたいのなら、なんで救急車なんか呼んだんだ。呼ばなきゃ(心不全で)死ねてたじゃないか」と言われている。残酷な言葉だが、息子の本音だろう。

前島一郎『品格ある終末』が、「日本の家族関係は、核家族がさらに崩れ、家族という絆がバラバラになっている」と指摘しているとおりの状況だ。「死後の霊魂は信じない。死んだ後も父母や祖父母に会うのはまっぴらだ。墓参りはしないし、先祖の墓にも入りたくない」とまで、書いているのだから、息子が冷淡であっても不思議はない。さしづめ、年金がたっぷりあったら、息子の家族の要望で、胃ろうをつけさせられて、延命させられるくちだ。

哲学者須原の場合は、「人間は理性的で平静心のまま、自死することが出来る」という自説を証明するのが目的だった。失敗しないように人気のない神社裏で、樹にロープを掛け、ナイフで頸動脈を切断した後に縊首している。遺書はなく、自死をめぐる考察が一冊の本になる原稿として残されていた。

一度目は「38日間断食」と書いているが、初日に52Kgあった体重がたった9キロ減って43Kgになっただけだ。それもそのはず、途中でタクシーを呼んでコンビニに出かけ、菓子だのパンだのを買ってきて適当に食っている。死ぬのが怖いのか、医者からもらった薬をせっせと飲んでいる。

誰も構ってくれないから無意識がヒステリーを起こして、アルバイトに来ていたアシスタント電話で呼び、駆けつけた彼女が救急車の手配をするのを知ると、「診察券はこれだ」と言って意識不明になる器用さ。これは精神科で教える「ヒステリー発作」そのものである。

二度目の断食は、空腹のままで、脳血栓予防用のアスピリンを飲み過ぎて、急性胃炎となり痛み止めに牛乳を飲み、食パンを食ったところで、9日目に中断。空腹にアスピリンを飲むのは禁忌だという知識もないのである。

途中で気がつくが、これははじめからまじめに死ぬために努力した本ではない。もうこういうことでもしないと、書くネタがなくなった老人が、自作自演のお芝居を売るために書いた本だ。「念願かなって、大往生」というのは単なる誇大広告。

著者はさかんに「年寄りが多くなって…」と述べているが、「自分以外の年寄りが多くなって…」という意味だろう。まあ、本気で自殺するつもりなら、M.パンゲ『自死の日本史』(筑摩書房, 1986)、鶴見済『完全自殺マニュアル』(太田出版, 1993)、文藝春秋編『見事な死』(文春文庫, 2008)くらいは読んでおかなくては…

「老人の大氾濫予防法」について、山田風太郎が「朝日」に連載したコラム「あと千回の晩飯」で面白いことを書いている。基本的にはアメリカ映画「ソイレント・グリーン」のプロットと同じである。

「全国のボケ老人を年に1回、一堂に集め、集団でトワの眠りについてもらう。森厳豪華きわまる五階建てくらいの建物をつくり、そこに花を詰めた棺をびっしりならべて、そのなかに横たわってもらう。そのうち(麻酔)ガスがしずかに全館を満たす…

これは志願制で、65歳になったとき、将来ボケてクソじじい、クソばばあの徴候があらわれたら、この国家的葬送の義に参加させてくれと登録しておく(登録していないと、参加できない)。」(『あと千回の晩飯』, 朝日新聞社, 1997)

これはリビング・ウイルによる「ボケ老人対策」である。「ボケ」、「痴呆症」に「認知症」という言葉をだれが当てはめたのか知らないが、「認知(cognition)」というのは、「認知科学(cognitive science)」という用語もあるように、認識(recognition)の基礎をなす脳の重要な生理機能だ。「認知障害症」というのならともかく、「認知症」では意味不明だ。よほど日本語能力のない連中が作ったようだ。

「朝日」がこのコラムを掲載したというのが驚きだが、この記事について編集担当者は「そんなことをあまり大っぴらに書くと、ジジババ連に殴り殺されますよ」と冗談めかしていったそうだ。が、禁煙運動を茶化した一文には、轟々たる非難の投書が殺到したが、「ボケ老人安楽死」については、老人から賛意の投書が多く来たそうだ。

Euthanasiaという言葉のthanasiaは「死(タナトス)」を意味するギリシア語由来であり、eu-は「良い」とか「正しい」を意味する。「良く死ぬ状態」という意味だが、日本語では「安楽死」と訳されている。Eugenics(良い遺伝)は「優生学」と訳されている。訳語に一貫性がない。

この言葉を最初に使ったのは、ローマ皇帝アウグストゥスだそうだ。スエトニウス『ローマ皇帝伝(上)』(岩波文庫)に彼の最後の模様が書かれている。常日ごろ、「少しも苦しまずすみやかに亡くなった人の話を聞くと、<同じようなエウタナシアが、自分と肉親に訪れますように>と祈っていた」という。彼は皇后リヴィアの両腕に抱えられて亡くなったので、願っていたような死に方だった。

トマス・モアの『ユートピア(Utopia)』(岩波文庫)は、u-(無い=no)に topos(場所)というギリシア語をくっつけた造語である。この「どこにもない国」では、医学・医術が第一の学問として尊重されていて、住民にみな医術の心得がある。だから、不治の病で苦痛にさいなまれる場合には、患者は医術に過大な期待をいだかない。

聖職者と役人が、「すでに死すべき時をこえて生きているのだから、生命が自分にとって、苦悩となっているいま、自分でこの苦しい生から離脱するか、自発的に他人に頼んで解放してもらうかするのがよくはないか」と説得に来る。この勧めに同意した病人は、「断食によってみずからの生命を断つか」または「眠らされて、死を感じることなく楽にさせられる。」

しかし、同意しなかった場合でも、当人の意思に反して処置することはなく、看護のつとめをおろそかにすることもない。

とモアは書いている。

(すでにここで、安楽死の思想と、「自己決定権」が登場している。)

この「安楽死」の問題を医学・医療上の重要な問題として提起したのは、シェークスピアと同時代のフランシス・ベーコン(Francis Bacon)である。「医者の任務は、患者の健康を回復させるだけでなく、痛みや苦しみを軽減させることにある。それによって回復を助ける場合だけでなく、痛みなく、やすやすと息をひきとるのに、役に立つ場合もある。」

ベーコンはいま不治とされている病気をいっそう研究する必要性を強調している。そして、本当にどうにもならない場合には、そういう選択肢があると述べ、それを「安楽死」と呼んでいる。「死の苦痛と苦しみをやわらげ、なだめるために、技術の探究もし、注意して研究を行うべきである。」(『学問の進歩』, 「世界の名著20 ベーコン」, 中央公論社, 1970)

そろそろ観念的な生命倫理の議論を終え、具体的にこの問題を論じる段階が来ているように思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます