鳥海山千畳ヶ原である花が丁度咲いてる頃なので、9月3日は鳥海山に向かった。

鉾立から入山、賽の河原から踏み跡を辿り、大平ルート・河原宿へ。そこから長坂道稜線に到達。

今日は素晴らしい晴天だったので、鳥海山の姿がよく見えた。

まっすぐ千畳ヶ原に行っても味気ないので、鳥海山本体と鳥の海が同時に見える地点まで、稜線を登り、山岳景観を愉しんだ。

長坂道稜線から見た鳥海山本体と鳥の海

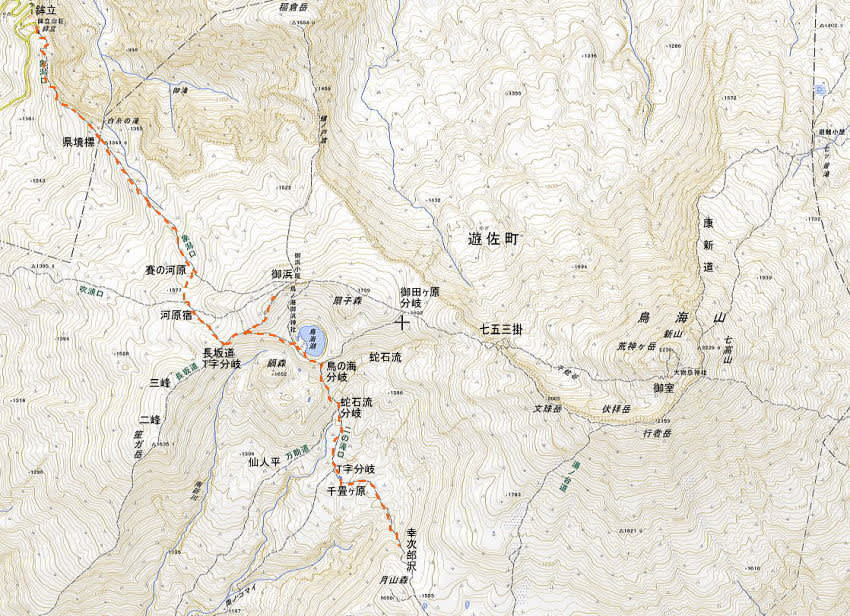

今回の非合法マップ

鳥海山本体

鳥の海(鳥海湖)

稜線の草原

草原のかげに行ったら、北側に稲倉岳が見えた。

西側には笙ヶ岳。

庄内平野の眺め

南に遠く月山

真夏の花たちはほとんど終わっていたが、咲き残りを少し。

オクキタアザミの咲き残り 遅咲きのヨツバシオガマ

ハクサンシャジンの咲き残り

ハクサンイチゲの咲き残り ハクサンフウロの草紅葉

リンドウは最盛期で濃いブルーが素晴らしかった。

エゾオヤマリンドウ

ミヤマリンドウ シロバナトウウチソウ

ハクサンボウフウ

千畳ヶ原に行くには、鳥の海(鳥海湖)の湖畔を掠めるのが近道だ。

一旦、鳥の海への分岐点まで下がり、木道を進む。

鳥の海に続く道

一度、見えなくなった鳥の海が前方に見えて来る。

孫のような水たまり。 扇子森の水鏡

この後、千畳ヶ原に向かったが、続きは「千畳ヶ原編」で報告しようと思う。

本編では、この日、帰り道で見た風景も付け加えておく。

鳥海山は朝、晴れていても、日が高くなるにつれて、湧き出した雲に包まれてしまうため、

帰り道にその姿を見ることは極めて稀だ。

しかしこの日は極めて稀に近い日になった。

長坂道稜線から鳥海山本体と鍋森を望む。

長坂道稜線から鍋森を望む。

県境近くからにかほ平野を望む。

県境標。これを越えたら秋田県。

奇麗なピンクの木の花は低地にも多いノリウツギで、本来は白い装飾花が昼夜の寒暖差で赤みを帯びたものと思われる。

ナナカマドの実

鉾立の駐車場。柿の種号の後ろ半分が見えた。

鉾立近くから稲倉岳。

いつも下山時は雲に包まれて見えないが、この日は今年、初めて見えた。

「千畳ヶ原編」に続く。