(本頁は「鳥の海は干上がるのか。1」の続きである。)

鳥の海が見えて来た。

新聞報道の通り、水は少なかった。

今まで見たことの無かった湖底がへりに現れている。

長坂道稜線は花が豊富な場所だが、

九月を過ぎると、さすがに花は少なくなる。

笙ヶ岳をバックにエゾオヤマリンドウ

エゾオヤマリンドウ

コウメバチソウ?

チョウカイフスマの残り花

ハクサンイチゲの残り花

ハクサンフウロ残り花

オクキタアザミの残り花

御浜を過ぎて扇子森に登る。

扇子森山頂付近から、稲倉岳を望む。

扇子森山頂付近から、笙ヶ岳を望む(左端に鍋森、右端に御浜)。

扇子森山頂付近から、鳥の海と鍋森、笙ヶ岳を望む。

鳥の海と鍋森をアップで。

今度は反対側、御田ヶ原から鳥海山本体を望む。

今日は高曇りながらも山頂がとてもよく見えた。

時間もまだ9時頃と早かったので、山頂まで行こうか迷った。

しかし今日は鳥の海(の旱)確認が目的だったので、

山頂は断念、御田ヶ原の分岐で右折し、鳥の海に下りて行った。

この選択の是非は、その約30分後に判明した。

ネバリノギランの草紅葉

イワショウブ

アカモノの実

御田ヶ原分岐から鳥の海分岐に行く途中の眺めを少し。

行く手には笙ヶ岳と鍋森の重なり。

左側、千畳ヶ原方面を眺める。

庄内側から雲が湧き始めて来た。

この時は昼近くなったのだから、雲が湧いて当然だろうくらいの認識だった。

ふり返ると、鳥海山が少し形を変えて聳えている。

鳥の海分岐が近づいて来た。目の前には鍋森。

鳥の海(鳥海湖)に到着。湖底があらわになっていた。

時間は10時とちょっと早かったが、鳥の海のほとりで昼休みとした。

すると鳥海山本体を白雲が猛スピードで駆け上がり出した。

鳥海山本体が雲に覆われ始めた。

雲が鳥海山本体だけではなく、こちら鳥の海にも襲い掛かって来た。

この後、約二時間にわたって、鳥海山(たぶん上半分)は雲に包まれた。

雲はガスのかたまりで、その中は猛烈な風だった。

風速は20m/sくらいあったろうか。

風の通り道にあたる長坂道T字分岐付近では立って歩くのもやっとだった。

もし外輪山の稜線上にいたら生きた心地もなかっただろう。

今回は御田ヶ原から山頂を目指さないで正解だったと思う。

しかしこの急な荒天、雨は一滴も降らなかったので、鳥の海には何の足しにもならなかっただろう。

「鳥の海は干上がるのか。番外編」へ続く。

最初の写真は、約ひと月前、8月9日に長坂道稜線から見た鳥海山本体と鳥の海の様子。

鳥の海(現在の正式名称は「鳥海湖」)の水が例年よりだいぶ少ないなと感じていたものの、

次はどうだろう。

この新聞記事は、9月7日の秋田魁新報からの切り抜きである。

9月7日の秋田魁新報からの切り抜き(上三分の二)

9月7日の秋田魁新報からの切り抜き(下三分の一)

この報道に驚き、この目で確かめるべく、9月8日に行ってみた。

鉾立登山口を5時35分に出発。

日の出直後のお日様は稲倉岳の山頂付近にあるため逆光となり、

鉾立の展望台から、稲倉岳は非常に見えにくいものだが、

今日は珍しく見えた。

鉾立の展望台から稲倉岳

鉾立の展望台から鳥海山本体

今日よく見えた理由は薄雲が上空を覆っていたためと思われる。

少し(約20分間)登ると、今度は道の向こうに鳥海山本体が突き出して見える地点に差し掛かる。

ここからはナナカマドの樹冠越しに鳥海山が見える。

これをくぐると登山道から鳥海山は見えなくなり、その後は単調で辛い登りが延々と続く。

県境標

約40分で県境を越える。

日本では多くの場合、山頂や稜線(峠)、大きな川を県境が走っていることが多いが、

こと鳥海山に限っては、全くそうでない場所を走っている。

世にも味気ない県境だが、藩制時代のやり取りの結果なので仕方ないと諦めている。

個人的には鉾立から歩き出してここまでいつも35分かかっていたが、

今回は40分ちょうどだった。

自身の老化、脚力の低下指標として使っている。

道端、右側に上が平らになっている石が見えて来た。

いつもその上に腰かけ、最初の休憩とする。

来し方、にかほの平野や日本海を望む。今日は霞んでいたが、男鹿半島も見える。

賽の河原に到着。

いつものことだが、私はここで登山道をはずれる。

雪渓跡の踏み跡道に入り、奥に見える高まり(長坂道稜線)をめざす。

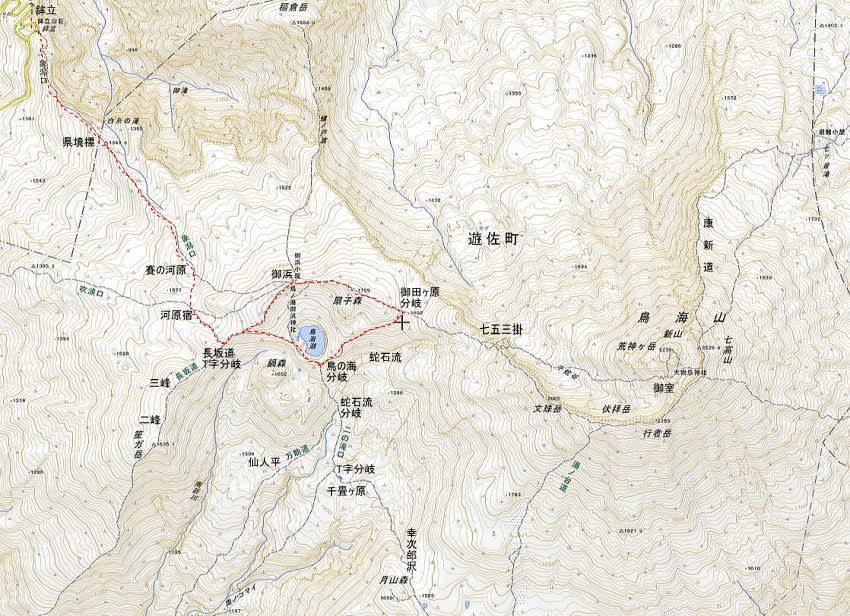

今回のマップ

エゾオヤマリンドウ

ここには花の径が1cmちょっとと小型のウメバチソウが多かった。

仮雄しべの分裂数を数えてみたが、小さすぎてうまく数えられなかった。

仮にコウメバチソウとしておく。

コウメバチソウ?(葉はイブキゼリモドキ)

イブキゼリモドキ

シロバナトウウチソウ

この穂花、白花なのに鳥海山には紅みを帯びたものが多い。

(大平ルート)河原宿を過ぎると、長坂道稜線に向かう道が分かれている。

よく整備された道を登り詰めると、笹原の向こうに鳥海山本体が姿を現す。

ほどなくして長坂道T字分岐に到着。

長坂道T字分岐より鳥海山本体と鍋森を望む。

長坂道T字分岐より月山と庄内平野を望む。

長坂道T字分岐より鳥海山本体と鍋森を望む。

長坂道T字分岐より鍋森と月山森を望む。

長坂道稜線の登りから鳥海山本体を望む。

鳥の海が見えて来た。

「鳥の海は干上がるのか。2」へ続く。

(本記事は自ホームページの旧記事をブログ用にリメイクしたものである。)

今年(2015年)、鳥海山に登るのは、9月27日(記録はこちら)がラストだと思っていたが、

突然あるミッションをおびて10月18日にも行くことになった。

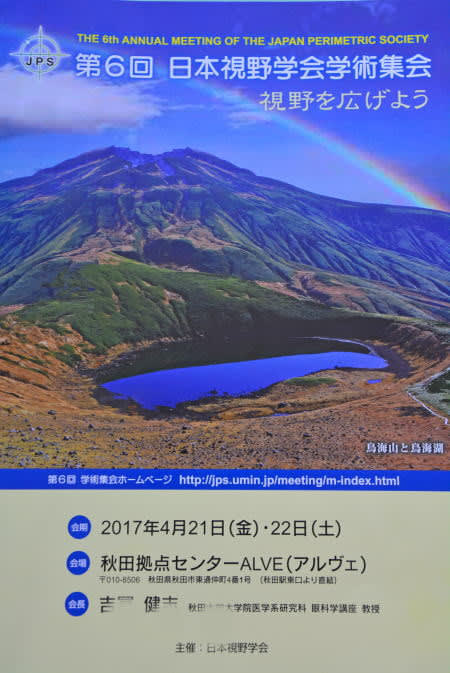

あるミッションとは、↓のような姿の鳥海山を撮影すること。

ミッションとなった写真。鳥海山本体と鳥の海。

今回は鉾立ルート上の賽の河原から、吹浦ルートの河原宿を経て、長坂道稜線に取り付く。

そのまま稜線を歩き、御浜方面へ。

さいわい天候にも恵まれ、首尾よく撮影出来たので、山頂には向かわず、

扇子森御田ヶ原山頂で早い握り飯を食べ、同じ道をさっさと下山した。

なお登りの時は太陽光の角度の関係で写真はほとんど撮っていない。

以下の写真のほとんどは下山時に撮っている。

よって写真の配列は上から下へとさせていただく。

扇子森御田ヶ原山頂から見た鳥海山本体。

今回、珍しく自分が入っていた写真があった。

山では通常、自らの写真は撮らないことにしている。

理由は姿があまりにもみっともないから。

ところが今回は扇子森御田ヶ原山頂で他の登山者から頼まれたので、カメラのシャッターを押してあげた。

するとどうしてもお返しをしなければならないと強く迫られ、仕方なく応じた。

私は自写真が極めて少ない。死んだらこの写真が遺影になるかもしれない。

扇子森御田ヶ原山頂から見た千畳ヶ原と月山森(1650m)。

雲の向こうに月山(1984m)

鍋森(1652m)

鳥海山の西側には鳥の海と言う火口湖がある

(最近は鳥海湖とも呼ばれるが私はこの呼び名を好まない。海の方が広くていいなと思う)。

その隣の鍋森は溶岩ドーム。麦わら帽子を伏せたような姿がめんこい。

御浜付近から鳥の海を望む。

笙ヶ岳方面を望む。

鳥の海。奥に月山森。

長坂道稜線から鳥の海を望む。

長坂道稜線から鳥海山本体と鳥の海を望む。

鳥海山本体と鍋森

鳥海山の1000m以上では紅葉は終わり、ほとんどの高山植物は枯れてしまった。

緑色に見えるのはハイマツとササばかりだが、

一部、常緑で冬を越す草木もあり、その姿は感動的ですらあった。

ハクサンシャクナゲ

シシガシラとイワカガミ

御浜の上から稲倉岳東面と中島台方面を望む。

御浜から見た稲倉岳(1554m)

日本海の眺め。手前の小山は観音森(685m)。

ミヤマナラの晩期紅葉

鉾立に近づくと・・・

鉾立の少し上から鉾立展望台を望む。

鉾立展望台からの大観

この写真を撮った直後、鳥海山は雲に包まれ、しばらく見えなくなった。

今回はなんとも幸運な撮影行だった。

冒頭の写真だが、

翌々年2017年春に開催された某学会ポスターに使用された。

(山頂部が少しモデイファイされ、虹が加えられている。)

2015年の秋、ある御方から、

それがしのfacebookに当時、掲示した鳥海山写真を学会ポスターや学会誌などに使いたいとの打診があった。

お受けしたものの、それならばもっとよく晴れた時の写真の方が良いと思い、

あらたに撮影に行ったのが今回の登山だった。

以上。

例年だと東北の高い山では9月下旬になると紅葉が始まるが、

今年は何故か遅れているようだ。

草紅葉は樹木紅葉より少し早く始傾向がある。

個人的には、草紅葉と言えば、鳥海山の千畳ヶ原がすぐ浮かぶ。

それを確認するため、9月29日に行ってみた。

天候は晴れ。まずは鉾立から河原宿経由で長坂道稜線まで駆け上がり、雄大な山岳風景を満喫した。

登り出して約二時間後、長坂道稜線から鳥海山本体と鳥の海(鳥海湖)を望む。

参考マップ

今日の鉾立は平日のせいか、登山者は少なかった。

5時40分頃、鉾立展望台から奈曽渓谷と鳥海山本体を望む。

鉾立~賽の河原間の地味な景物をふたつ。

鉾立から歩き出して約35分、秋田山形県境標。

県境標から更に約5分後に現れる石

この石までは誰にも抜かれること無く、独り旅だったが、

右上の石に腰かけ、最初の休憩を取っていたら、その間に十名を越える登山者に追い抜かれた。

その後は団子繋がり状態で登山。

賽の河原

ここから先はいつも標準ルートを外れ、(大平ルート)河原宿に向かう。

この変則ルートを通る人は稀なのでいつも独りだ。

雪消えの遅い場所なので、残り花がけっこう有った。あとでまとめて報告する。

河原宿より上の草紅葉

7時半頃、長坂道T字分岐に到着。

長坂道T字分岐より鳥海山本体と鍋森を望む。

今日は山形側から雲が湧き出しており、庄内平野や月山は見えなかった。

ここから直に千畳ヶ原に向かってもいいのだが、

今日は長坂道稜線を登り、御浜、扇子森経由で降下して行くことにした。

稜線を登って行くと、冒頭写真のように鳥海山本体と鳥の海(鳥海湖)が見えるようになる。

鳥の海をアップで。

御浜から稲倉岳を望む。

扇子森に登る途中から鳥の海、鍋森を見下ろす。

扇子森山頂から鳥海山本体を望む。そろそろ雲が鳥海山本体に懸かり出して来た。

扇子森山頂にある岩棚

大昔、この岩の上で塩鮭の握り飯を食べ、ワンカップを二本飲んで気持ちよく昼寝したことがある。

国鉄バスを使って登山していた頃の話だが、マイカーで登山するようになってからはやっていない。

初夏の涼しい頃は今でも誰かが昼寝しているのを見かける。

扇子森山頂を極めた?後は

千畳ヶ原に向かうべく御田ヶ原分岐から鳥の海分岐へと降下して行った。

鳥の海分岐へと降下する道。正面に見える丸い山は鍋森。

やがて左側に千畳ヶ原が見えて来るが、

今日は庄内平野から次々と雲が湧いてきてときどき雲に包まれていた。

降下途中、千畳ヶ原を見下ろす。

鳥の海分岐から鳥海山本体を振り返る。

鳥の海分岐から見た鳥海山本体は筋骨隆々のイメージだ。

鳥の海分岐から千畳ヶ原を見下ろす。ここから更に150m降下する。

鳥の海分岐付近から鍋森を振り返る。

千畳ヶ原に行く途中に見た残り花や草紅葉を列挙する。

エゾオヤマリンドウ

シロバナトウウチソウ(紅花タイプ)

ミヤマアキノキリンソウ

ハクサンイチゲの残り花

ウゴアザミの残り花

ハクサンフウロ草紅葉

ウサギギク

ミヤマリンドウとイワイチョウ黄葉

キンコウカの草紅葉

「鳥海山草紅葉紀行・後編」へ続く。

(本記事は自ホームページの旧記事をブログ用にリメイクしたものである。)

前週に月山や秋田駒ヶ岳に行ったら、紅葉が始まっていた。

鳥海山の紅葉もそろそろ見頃かなと思い、9月27日に行ってみた。

天気は好く、眺めもすこぶる良好だったが・・・

紅葉は (´π`; 今ひとつという感じ。

秋に何度も登っているという登山者に聞いても、鳥海山で奇麗な紅葉を見たという話は出なかった。

いつもなら鉾立から歩いて出会った順番に風景を紹介するところだが、

今回はいきなり終点に近い御浜、それもお鍋ちゃんから。

(早朝の鳥海山は鉾立から登ると、逆光で景色が見えにくい。今回は太陽高度の上がる御浜まで撮影を我慢した。)

めんこい鳥海山 = 鍋森 1652m

鍋森の右に屏風のように連なる山は笙ヶ岳、二峰、三峰。

お鍋ちゃんと鳥の海との位置関係はこのようになっている。

御浜より見下ろした鳥の海、鍋森。バックは庄内平野、左隅に月山。

今回の非合法マップ

鳥の海の南西側には千畳ヶ原と呼ばれる草原が広がる。

今日は草紅葉がほどよく焼けていた。

御田ヶ原付近から千畳ヶ原を望む。奥の山は月山森(1650m)、その彼方に月山。

庄内平野も草紅葉してるように見えるが、あちらは稲穂の色。

蛇石流(じゃいしながれ)

やがては月光川、吹浦川となる川の始まり付近なのに此処には『蛇石流』とちゃんとした名前がついていた。

最初の仕事は鳥の海(鍋森)と千畳ヶ原を分かつこと。

今日、稜線で出会った草紅葉。

ホソバイワベンケイの草紅葉 チングルマなどの草紅葉

何やらいかつい感じの山が見えた。

北面の武士 = 稲倉岳 1554m

七五三掛(しめかげ)から北の方角を望む。

爆裂カルデラ内の林が色づいている。

七五三掛から新山を望む。

七五三掛より上の紅葉は既に終わったのか、はたまた紅葉しないのか。

よくわからないが、今日はここで引き返すこととする(今回の登山は紅葉の確認が目的だ)。

前回(8月24日、記録はこちら)同様、御田ヶ原分岐から鳥の海方面に向かう。

行く手には笙ヶ岳を控えた鍋森

蛇石流に落ちる斜面の草紅葉はモフモフした感じが心地よい。

鳥の海分岐付近まで降下し、鳥海山本体を振り返る。

左側の山体を刻む渓谷は蛇石流。

あっという間に鳥の海に到着。

前回(記録はこちら)、残っていた雪田は消えてしまっていた。

湖面に草紅葉が映っている。

扇子森

鳥海山本体を望む。

紅葉が不振な理由がひとつわかった。

ご覧の通り、この高さの鳥海山は紅葉する樹木(落葉広葉樹)がとても少ない。

緑の部分は常緑のササやハイマツばっかしなのだ。

これでは紅葉したくても出来ない。

鳥海山、鳥の海、草紅葉を眺めながら昼餉をしたたむる。

斯様に素晴らしい大自然の景色の中で自分はしばし至福のひと時を過ごしていたが・・・

ちょうど同じ頃、長野岐阜県境の御嶽山が噴火していた。

このことは下山後、車のラジオで知った。

実は鳥海山も活火山で40年くらい前に噴火している。他人事とは思えなかった。

犠牲になられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げる。

鳥の海に別れを告げ、帰途につく。

かと思うと、逆にこれから入る人も居る。

鍋森も見る角度によって少し形が変わる。

鍋森

笙ヶ岳の斜面のシェイプはいつ見ても綺麗だなと思う。

なんか美人のえりあしを想像してしまう。

長坂道稜線から河原宿、賽の河原を経て鉾立に向かう。

県境付近から稲倉岳方面(山形県)を望む。

鉾立付近(秋田県)から望んだ稲倉岳(山形県)と奈曽渓谷

鉾立付近(秋田県)から望んだ奈曽渓谷と鳥海山(山形県)

こちらはもう数日したらもっと紅くなるかもしれない。

以上。