(本記事は自ホームページの旧記事をブログ用にリメイクしたものである。)

10月1日は秋田駒だった(こちら)が、

一旦、秋田市自宅に帰り、翌10月2日は乳頭温泉から日帰りで千沼ヶ原に行って来た。

当然だが、途中の乳頭山には一日に二回登った。

その折に見た紅葉や山岳風景があまりにも素晴らしかったので、今回は二回(行きと帰り)に分けて紹介させて頂く。

10月1日、湯森山から見た乳頭山。

乳頭山は8月11日、山の日(記録はこちら)と同様、乳頭温泉のひとつ、孫六温泉から登る。

6時30分、スタートで 乳頭山頂には8時40分に到着。

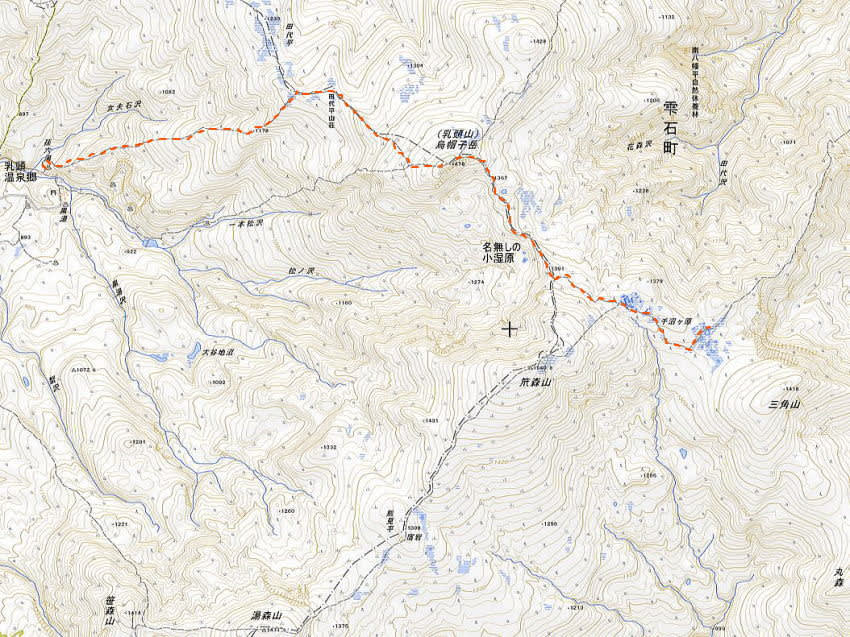

今回の非合法マップ

途中のブナ林はまだ緑のまま。今日は私以外にも登山者が居た。

乳頭山のブナ林 アオモリトドマツ

針葉樹林帯に突入すると、紅葉がちらほら目につくようになる。

田代平から乳頭山を望む。

田代平を過ぎ、いよいよ乳頭山の登りにさしかかる。

少し登って、来し方を振り返ると・・・

奥に森吉山、中ほどに小白森、大白森の連なり、手前に田代平と田代山荘。

もうすぐ山頂。秋田側の景色が開けてくる。

秋田駒ヶ岳と田沢湖(鳥海山のおまけつき)。

秋田駒ヶ岳のアップ。手前に笹森山が重なっている。

もろ山頂。岩手県側の景色が一気に開ける。

乳頭山山頂と岩手山

鞍掛山と姫神山

高倉山の上に早池峰山

南には大きく笊森山

乳頭山を降りて、千沼ヶ原へ向かう。

右に乳頭山。左は秋田駒。

ウスユキソウの残花 ホソバイワベンケイの紅葉

ミヤマキンバイの草紅葉

ミヤマキンバイがこんなに赤く色づくのは珍しいと思う。

ミネカエデの紅葉

途中、綺麗な紅葉にしばし釘付けになってしまう。

バックは笊森山。

紅葉を前景にした岩手山も素晴らしい。

岩手山のどアップ。

鞍部の秋田県側にある小さな湿原。名称は不明。大昔の火口跡か。

針葉樹林帯に突入したかと思ったら、千沼ヶ原に到着。

【帰り】へ続く。

(本記事は自ホームページの旧記事をブログ用にリメイクしたものである。)

8月11日、「山の日」は当初、秋田駒か鳥海を予定していた。

いずれも7月に行ったが、天気が悪く、花に関してはみじめな結果だった。

しかしどちらも山の日は大混雑が予想されたので直前で中止。かわりにマイナーなお山、乳頭山に行くことにした。

笊森山鞍部から見た乳頭山

今回の非合法マップ。

登山口は秘湯として名高い乳頭温泉郷のひとつ、孫六温泉。

早朝5時半から登り始めたが、

林の中はまだ薄暗く、いち早く朝日を浴びた秋田駒ヶ岳が樹間越しにちらっと見えた。

しばらくはみごとなブナ林が続く。しかし早朝にたった一人歩くのは心細いものである。

登りの時は腰に着けたクマ鈴が鳴りにくい。7月末の真昼岳同様、奇声大声を発しながらの登山になった。

一瞬、クマかと思ったブナの木。

ご覧の通り、ドキッとするような風景にしばし遭遇。

なおこの山域では5月に本物のクマさんに遭遇している(幸いにも、50mくらい手前で発見、既に後ろ姿だった)。

ブナに代わって針葉樹のアオモリトドマツが現れるようになると、稜線(田代平)は間近だ。

樹木は疎らになり、見通しが効く。クマの恐怖からは解放されたものの、

朝日に向かっての登山なので今度は日が眩しくてたまらない。

アオモリトドマツ 田代平で最初に出会った花はワレモコウ?

田代平から乳頭山を仰ぐ。(´π`;)なんかゴマフアザラシのようなお山。

乳頭山頂はすぐ目の前だ。

この山の南側は切り立った崖になっている。

特に急いだわけでもないが、8時前、山頂に到着。見渡す限り、ヒトは誰も居ない。

しばし360度の展望を愉しむ。

東側に岩手山。

南側、左から遠く和賀山塊、手前に湯森山、秋田駒ヶ岳、そして右端に田沢湖を望む。

駒ヶ岳の右肩にうっすらと鳥海山も見えた。

西側に田沢湖を望む。

北西の方角は奥に優美な森吉山、中列右にグレートフラット・大白森、手前は今、登ってきた田代平。

北側に大きく八幡平の山並みが広がる。

中ほどに少し尖って見えるのは茶臼岳、右は大深岳と源太ヶ岳。

今回の乳頭山だが、花はあまり期待してなかった。

すぐ近くに花の名山、秋田駒ヶ岳があるが、乳頭山の花について話題になることは極めて少ない。

またこの山は若い頃、秋田駒から複数回、縦走しているが、急ぎ足で通り過ぎたせいか花の記憶はほとんどない。

今回は時間にゆとりがある分、乳頭山の花をしっかりと見ようと思う。

山頂から北東方向、小乳頭をめざして歩くと、すぐに黄色系のお花畑が現れた。

バックの山は笊森山。

ニッコウキスゲと岩手山 トウゲブキ

ミヤマリンドウ

小乳頭から南東方向を望むと、今まで見ることのなかった山岳風景が展開する。

この角度からの乳頭山は尖がった帽子のようだ。岩手側の呼び名、烏帽子岳もむべなるかな。

乳頭山と秋田駒ヶ岳(左)

再び乳頭山頂に迫り、南面に咲く花を見ながら千沼ヶ原へ向かうことにする。

今の時期、乳頭山の南斜面やそれに続く稜線は「シャジンロード」と呼びたいくらいタクサンシャジン、

じゃないハクサンシャジンが多い。

乳頭山頂をバックにハクサンシャジン。

下の方は花の終わったミヤマキンバイ。

ハクサンシャジンを主体としたお花畑

ウスユキソウ タテヤマウツボグサ

秋田駒に咲くウスユキソウの仲間はミヤマウスユキソウ(ヒナウスユキソウ) Leontopodium fauriei だが、

乳頭山ではただのウスユキソウ Leontopodium japonicum

(ミネウスユキソウ Leontopodium japonicum var. shiroumense とする説もある)だ。

ひとつながりの山なのに、咲く花は微妙に違っている。

荷葉岳(1254m)を望む鞍部にはキオンが群生していた。この花も秋田駒ヶ岳では見たことがない。

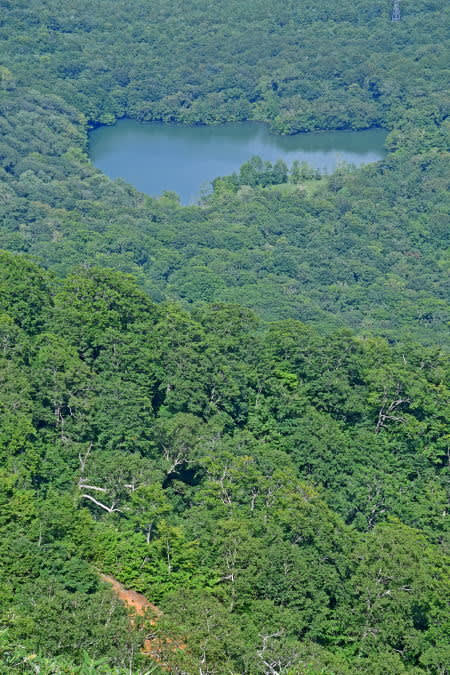

先達川最上流部の名無しの小湿原

千沼ヶ原は乳頭山頂から小一時間ほど歩いた先にある。国内でも有数の高層湿原と聞く。

エゾオヤマリンドウ

乳頭山にはこの後も時期をずらして何回か登り、花は概ね把握できた。

以上。

(本頁は「初秋の乳頭山。前編。(2019年9月17日)」の続きです。)

乳頭山山頂からの展望を継続中。

次は南西側。田沢湖と秋田駒ヶ岳。

秋田駒ヶ岳と田沢湖。

鳥海山も小さく写っているがわかりにくい。

南側、和賀山塊をアップで。

笊森山はでかい。

南東には早池峰山。

やっと・・・岩手山。

乳頭山山頂と岩手山。

山頂からの眺めはこれでひと区切りとし、今日はこれから小乳頭の方に行ってみようと思う。

乳頭山山頂から小乳頭方面を望む。

バックの山は左から、大深岳、源太ヶ岳と小畚山の重なり、覘標(てんぴょう)ノ台、三ツ石山、大松倉山。

山頂を南に少し下りたら、タテヤマウツボグサがまだ咲き残っていた。

タテヤマウツボグサ

分岐点を小乳頭側に進む。

この先、見えるものは岩手山ばかり。

岩手山

ウメバチソウ アオモリアザミ(オオノアザミ)

岩手山山頂部。

小乳頭の山頂に行く道は見つからなかった。最後に三ツ石山を間近に見てUターンする。

三ツ石山の山頂付近はうっすらと赤いようなそうでもないような・・・。

三ツ石山

今度、見えるのは乳頭山ばかり。岩手ではこの山を烏帽子岳と呼ぶそうだ。

乳頭山(烏帽子岳)と秋田駒ヶ岳(左奥)

近寄ると、モフモフした草紅葉。

乳頭山(烏帽子岳)と草紅葉

乳頭山(烏帽子岳)と池塘

草紅葉の中で赤味が強いのは、キンコウカと判明。

乳頭山(烏帽子岳)とキンコウカの草紅葉

キンコウカの草紅葉とエゾオヤマリンドウ。 エゾオヤマリンドウ。手前は薄色花。

この日、二度目の乳頭山山頂。

山頂岩場から田沢湖。

二度目の登頂の際は、秋田駒のすぐ右に鳥海山も見えた。

帰り途に見た田代平。

午後の田代平・草紅葉

田代平のラストは田沢湖に入水するかのようだ。

今回の山行きで期せずして、珍植物イワテシオガマに遭遇した。

今年はこの植物をどうしても見たくて、先月末に岩手側から平ヶ倉の稜線を登り、千沼ヶ原まで行っているが、

生育場所まで歩いて二時間以上かかった(記録はこちら)。

今回はそんなに難儀しなくても、低いところにうじゃうじゃ咲いていたが、花は終了寸前だった。

来年からは主にこちらを見に行くことにしよう。

イワテシオガマ。長い茎を50センチ~1mも横に伸ばし、先に花をつける。

根生葉はシダのようだ。 穂花のアップ

以上。

本記事は自ホームページの旧記事をブログ用にリメイクしたものである。

乳頭山には9月にまだ行ったことが無かったので、17日に行ってみた。

なお近くの千沼ヶ原にはちょこちょこ立ち寄っているので、

今回は割愛し、乳頭山だけを目いっぱい愉しむことにした。

田代平山荘付近から乳頭山を望む(下山時に撮影)。

今回も孫六温泉から入山、山頂を極めた後は岩手県側、小乳頭の山頂手前まで行き、来た道を戻る。

帰り道、田代平では少しだけ北側に寄り道してから下山した。

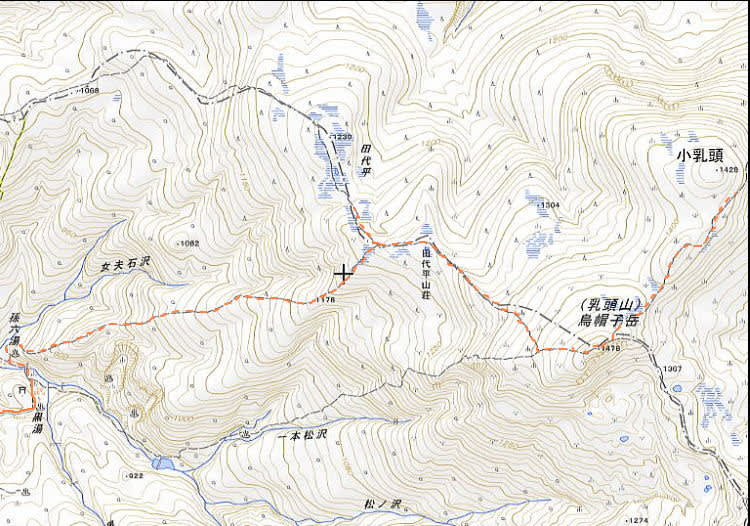

非合法マップ。今回、歩いたルートはオレンジ破線。

温泉から約一時間、ブナの樹林帯の中を歩く。

今日はこのコース、ワタシ独りだけのようだ。クマさん、どうか現れないでね。

途中のブナ林(写真は下山時撮影したもの。登りの時は終始逆光だった。)

ねじくれたブナの枝にヤドリギ ブナの根っこ道

季節柄、ブナ林内に花は皆無。

キノコと木の実が少しだけ有ったが、いずれも有毒だった。

シロタマゴテングタケ ツルシキミ

樹林帯の坂道を一時間半ほど登ると、道が突然、平ら(木道)になり、田代平の湿原が始まる。

このコースはこの解放感がたまらなく好きだ。今日は天気も好く、秋田駒や近隣の山々もよく見えた。

樹木の紅葉はまだごく一部だったが、湿原では既に草紅葉が始まっていた。

田代平から秋田駒ヶ岳を望む。

草紅葉。赤いのはキンコウカのようだ。

田代平にはちょっと変わったワレモコウの仲間が生えている。

これは以前、10月に来た際、気付いたのだが、今回はその最盛期に当たっているようなので

もう少し詳しく観察してみる。

ナガボノアカワレモコウ?

ここには東北の高山に多いシロバナトウウチソウも生えている。

一応、花穂が直立し、上の方から咲くようなので、シロバナトウウチソウとしたが、

もしかしたら、ナガボノシロワレモコウかもしれない。

場所によっては、赤穂と白穂が混生したり、中間的な色合いのものも見かけた。

シロバナトウウチソウ ? 赤穂と白穂の混生

オオカメノキ(特別早く紅葉したもの)

他には今の時期、ミヤマアキノキリンソウとエゾオヤマリンドウも多い。

ミヤマアキノキリンソウ(コガネギク) とエゾオヤマリンドウ

エゾオヤマリンドウの群生。

リンドウに見とれて歩いているうちに、いつの間にか山頂。

乳頭山の南岩壁 乳頭山山頂

今日はとても眺めが好い。まず北側を眺めると・・・

やや西寄り、森吉山の方角。

田代平、大白森越しに森吉山

焼山の方角。

倉沢山、曲崎山越しに焼山

八幡平の方角。

大深岳の方角。

大深岳と源太ヶ岳の連なり。左奥に茶臼岳。

「後編」へ続く。

(本頁は「平ヶ倉稜線を行く。(1)イワテシオガマ編。」の続きです。)

一時間ほどかかって原生林を登り詰めると、視界が開けて来て、まずは北側に三ツ石山が飛び出す。

三ツ石山(1466m)

痩せた稜線に辿り着くと、今度は東側の展望が急に開けてくる。

この稜線、標高は1200mから1300mくらい、特に名前が無いようなので、仮に「平ヶ倉稜線」としておく。

稜線の道標 足元に平ヶ倉沼

主に東側の眺め。岩手山はこの日、終始、雲を被っていた。

ここは東側が急傾斜で所々赤土が剥き出しになったガレ場もあるが、そこにはちょっと面白い植物が生えていた。

ミヤマコゴメグサの群生

ミヤマコゴメグサ Euphrasia insignis は山形の月山より南の高山では見かけるが、

北東北三県には無いと思っていた。

ところがこの名無し稜線の崩壊斜面にはいっぱい咲いている。

その生育密度は月山や朝日のものを凌いでいる。

この花もママコナ、シオガマの仲間同様、ハマウツボ科の半寄生植物だ。

今日、8月26日はハマウツボ科にやたらと縁のある一日となった。

今頃の時期、何でこんなマイナーな登山道を歩いたのか、

第二の理由はミヤマコゴメグサの花だった。

稜線で見た他の花たち。

ヒトツバヨモギ タテヤマウツボグサ(咲き残り)

ウメバチソウ

他に咲き終わりでは、ヨツバヒヨドリ、モミジカラマツ、ミヤマカラマツ、

ハクサンシャジン、ハクサンチドリ、シラネアオイ、イワカガミなどの姿も。

この稜線、花は意外と豊富のようだ。

平ヶ倉稜線から見えた山々。

小高倉山(1235m)

高倉山(1408m)

三角山(1418m)

西側は逆光になり、見にくかったが・・・

笊森山(1541m)

再び東側。このようなガレ場が東斜面のあちこちに有る。

稜線道をしばらく歩いていたら、目の前に突然、広大な湿原が現れた。

千沼ヶ原、東の入り口付近。

池塘 池塘の中にはミツガシワ

花は少なかった。有っても、これまでの森林、稜線とは違う顔ぶればかり。湿原だから当然か。

ミヤマリンドウ

このウメバチソウは、花の大きさが途中の稜線で見たものの半分程度しかないので、

コウメバチソウかもしれない。

コウメバチソウ? エゾオヤマリンドウ

サワギキョウ ミヤマアキノキリンソウ

奥の方に進むと・・・

右の山は笊森山。左奥は秋田駒ヶ岳の一部。

見慣れた景色の場所に到着。ここは千沼ヶ原東側の中心部だ。

池塘のバックにある丸くなだらかな山は三角山。

千沼ヶ原はまだ奥に続くが、この先は先月(7月15日)、来ているので、今回は東側だけに止めた。

以上。