一般には、神棚には榊(サカキ)、仏前には樒(シキミ、シキビ)と言い習わされているが、実際にはそれほど厳密な区別ではない。仏華にも榊を使う宗派がある。榊は、確かに古くから神事に使われてきたが、京都の愛宕神社では、今でも神事に樒を用いている。

榊の語源は、人と神の境の木「境木」だといわれる。「栄木」「繁木」が語源だとする説もあるが、疑問視されている。

樒は、葉、茎、根のすべてに毒があり、特に実には強い毒性がある。樒の語源が「悪しき実」だと言われるのはこのためである。

樒は独特の香りを持つので、水に差して香水として供えたり、乾燥させて香として使われてきた。弘法大師は、インドの青蓮華の代わりに密教の修法の際に樒を使ったという記録がある。樒を木偏に蜜と書くのは、これが由来だとされる。 樒は比較的温暖な地に自生するので、東北などでは、あまり使われず、樒の代わりにヒサカキを墓前、仏前に供える。ヒサカキは榊に似ているが、葉にギザギザのあるのが特徴である。一説には、榊ではないので非榊と呼ばれるようになったとか。当寺でも、昔から、樒がなければヒサカキ(シャシャキと呼ぶ)を墓前に供えている。

榊の語源は、人と神の境の木「境木」だといわれる。「栄木」「繁木」が語源だとする説もあるが、疑問視されている。

樒は、葉、茎、根のすべてに毒があり、特に実には強い毒性がある。樒の語源が「悪しき実」だと言われるのはこのためである。

樒は独特の香りを持つので、水に差して香水として供えたり、乾燥させて香として使われてきた。弘法大師は、インドの青蓮華の代わりに密教の修法の際に樒を使ったという記録がある。樒を木偏に蜜と書くのは、これが由来だとされる。 樒は比較的温暖な地に自生するので、東北などでは、あまり使われず、樒の代わりにヒサカキを墓前、仏前に供える。ヒサカキは榊に似ているが、葉にギザギザのあるのが特徴である。一説には、榊ではないので非榊と呼ばれるようになったとか。当寺でも、昔から、樒がなければヒサカキ(シャシャキと呼ぶ)を墓前に供えている。

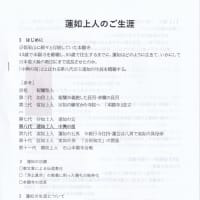

![蓮如上人のご生涯[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/43/65/a9e3f68db595e4ed512643cd418eaa2c.jpg)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます