今回でいよいよHGUCガンダムの完成です。

仕上げと一言でいっても色々なやり方がありますが、今回はスミ入れをして全体のつやを整えるという基本的な仕上げをしました。(他にもドライブラシ、フィルタリング、ウォッシング等々仕上げの工程には様々な手法を用いることがあります。)

_

スミ入れで使用した道具はこんなところです。

GSIクレオスからスミ入れマーカー、筆ペンも出ていますが、今回はエナメル塗料を使ってスミ入れを行ないます。

使用した道具はエナメル塗料のXF-1フラットブラック、XF-64レッドブラウン、エナメル塗料溶剤、面相筆、塗料皿、綿棒です。

塗装編でエナメル塗料はプラスチックを侵すと書きました。が、スミ入れではふき取ることに出来るエナメル塗料は欠かせません。また、戦車のスコップなどの小さい部品が取れたりすることは何度も体験していますが、ガンプラのようにガッチリ接着している部分が外れることはこれまでありませんでしたし、部品が割れたのは一度だけですのでそうそう神経質になることもないかと。(多分、下地のサーフェイサーと上地の基本塗装がガードしてくれていたのだと思います。)

では、作業に入ります。

フラットブラックそのままでも良いのですが、黒がきつすぎるのでレッドブラウンと混ぜます。

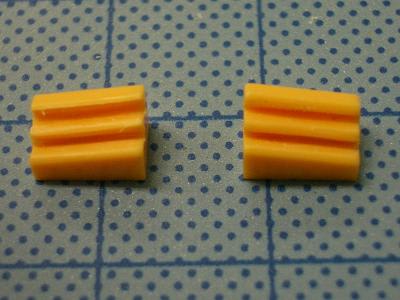

塗料皿に少しずつ取り出し(写真左)、エナメル溶剤で薄めて混合して(写真右)こげ茶っぽい色にします。ちなみに溶剤で薄めているのでサラサラになっているはずです。なお、薄めすぎると中々色が出なくなりますので、やりながら感覚をつかんでください。

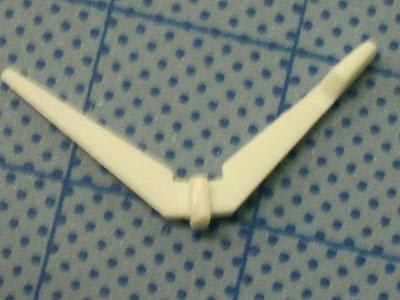

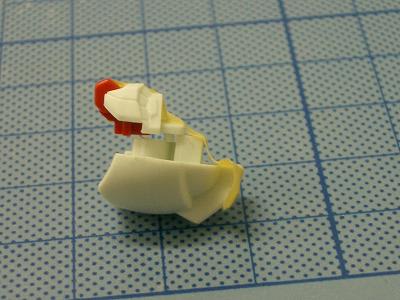

こげ茶が出来たら、そのこげ茶を部品に彫られている細い溝に面相筆で塗ります(写真左)。塗料がサラサラな状態ですので、面相筆で溝にチョンと触るだけでサーっと流れてくれます。分かりやすい例でいうと、写真の頬の辺りに筆の跡があります。ここに触っただけで、頬にある溝のほぼ全域にスミ入れすることができました。(毛細管現象が色々してくれるんです。)

で、はみ出たところはどうするかというと、上でもちょっと触れたエナメル塗料の特性「ふき取ることが出来る」の出番になります。乾く前ならば綿棒でそのままふき取ることができます。半乾きや完全に乾た後なら、綿棒に少しエナメル溶剤を染込ませた状態で拭いてやれば塗料が溶けてふき取ることが出来ますので、全部スミ入れして後でまとめてふき取るなんてことも出来ます。

ある程度ふき取ると綿棒もこんな風に汚れてしまいます。こんな状態でふき取りをすると、さっきふき取ったスミを塗りつけることになってしまいますので、こうなった綿棒はポイします。

気付いている方もいらっしゃるとは思いますが、今回調合したスミはレッドブラウンを多めにすると油汚れ、フラットブラックを多めにしてより薄めると水垢といった汚しにも使えます。なので、完全にふき取らずに水や油の流れる方向(垂直方向)にスジ状に少し残せば、整備時の油汚れや、雨だれの跡なんかも表現が出来ます。

さて、スミ入れが完了しましたので、全体のつやを整えたいと思います。

今回は関節、武器以外はつや消しで仕上げたいと思います。つやを消す場合はクリアーのつや消しを吹付けます。当初はトップコートのつや消しクリアーを使うつもりだったんですが、作業した日(9/6)は台風接近で湿度が高く、白かぶりする可能性があったのでMr.カラーのC182スーパークリアーつや消しを使用しました。

(トップコートは水性塗料なので湿気が高いと白く変色します。トップコート以外にもラッカー系のスプレー(クリアー)があります。)

そうそう、つや消し以外にも光沢や半光沢のクリアーがあります。つやの状態でどう変わるのかというと、こんな感じです。

光沢・・・表面がツルツルできれいだが、輪郭がぼやけた感じになる。

つや消し・・・表面がガサガサだが、ギュッと引き締まって輪郭がはっきりする。

半光沢・・・光沢とつや消しの中間

まあ、はっきり言って好みの問題です。

では、つや消しクリアーを吹付けます。ガンプラの様に可動部の多いモノは、部品毎に塗装した方が無難です。組み立ててしまうと、よく塗り残しが出てしまいますので。

で、関節、武器等は何もしませんでしたが、今回塗装した色は部品同士が擦れると、塗料がついてしまいますので、よく動かして遊ぶ方は半光沢、光沢で仕上げた方が良いです。

(私は大体ポーズ固定ですので・・・手抜きしました。)

クリアー作業が完了したら、最後にガンダムの目を塗ります。(銀のままだったこと覚えてますか?)

目の銀の上から、エナメル塗料のクリアーイエローを塗ります。一度、つやを消しましたが、クリアーイエローが光沢のある塗料なので、つやが復活って寸法です。

さて、全ての部品の仕上げが完了しました。あとは組み立てるだけです。後ハメ加工したところを接着剤で接着して(すみません写真忘れました)全ての部品を組み付けます。

完成です。あとはお好みのポーズを楽しんでください。

ズギューン!

ジャキーン!

完成したガンダムはズギューン!のポーズで当店ショーケースに飾ってあります。

______________________________________

紆余曲折あってようやく完成しました。いかがでしょうか?

今回上手くいかなくても「あせらず、丁寧に」を心がけていれば、作るごとに上達するはずですので、長い目でじっくりと腰を落ち着けて行きましょう。

(私はちょっとあせってしまって、仕上げにいい加減なところが出てしまいましたが・・・)

さて、残っているザクを使ってステップアップ(2)へ・・・と期待している方もいると思いますが、次回はAFVステップアップ(1)をやろうかなと思います。(AFV:Armored Fighting Vehicleの略。要するに戦車とか装甲車なんかを指します。)

もちろん、コアファイターも完成したらブログへUP、ショーケースへ展示します。