旧芝川ではそちこちで遊歩道や護岸の整備、そこをさらったり、工事が行われています。青木水門では、水を抜いて浅くなったところにサギが来ています

コサギが2羽(1羽はみえませんが)、アオサギ

左のアオサギ、小魚を食べていましたが、コサギが近づいてきて、気になる様子

餌を狙う時は、ピタッと動きを止めて、ハシビロコウみたい

川幅の広い新芝川では・・・カモの群れ

工事のせいだろうか旧芝川ではカモがすくないけれど、新芝川ではぼちぼち見かけるようになってきた

この群れはキンクロハジロとオオバン、キンクロハジロは圧倒的に雄が多い

採餌中のカンムリカイツブリ

かなりの頻度でカンムリカイツブリを見かける、いつも1羽

かなりの頻度でカンムリカイツブリを見かける、いつも1羽

足が後ろについていて、体の最も後ろでシュッと搔いて水中を泳ぐ

潜る時間を数えてみたらひょっこり潜って15~18秒、

2~30m離れたことろにチャぽんと音を立てて出てくる、どこに出てくるか予想が付かないけど音で出てきたのがわかる

学校のプールだったらスタートしてずっと潜ったままゴールまでいけそう

うまく小魚をくわえてあがってくる

この姿、冬羽

夏は首が茶色がかって、派手になるようだ、冬鳥だけど夏の姿も見てみたい

近年数を増やしていて、琵琶湖などで繁殖もしているという

ドイツにも冬鳥としてくるそうで、「良く潜るよね」と移住している同級生とメールで盛り上がった

参考: サントリーの愛鳥活動

夕焼け迫る帰り道

マガモの群れ、♂♀およそ半々

これを食べようと思った最初の人はどうしてマガモにしたんだろう、他のも食べてみてマガモが一番おいしかったんだろうか

合鴨農法で稲作している知人がいる。やさしい味のお米ができる。

今年は鳥インフルエンザで合鴨のヒナの入手が遅れて苦労されたようだ

そうでなくても、毎年、キツネかテンかに襲われて多くのヒナを失うそうだ

合鴨は野生のマガモと、マガモを家禽としたアヒル(元マガモ)との子だから、要するにマガモの一品種

仕事を終えた合鴨をいただいたことがあるけれど、硬くてコクのある味だった

鳥と言えば、グリーンセンターにバードハウスがある

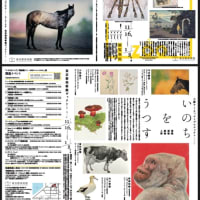

この写真のインドクジャク♀と他に♂が2羽、他にキンケイがいました

入口に湿ったマットがおいてあって「ここを踏んでからはいってください」とあるのは、大崎公園と同じく鳥インフルエンザ対策だろう

インドクジャク、飼い鳥が逸出して先島諸島の石垣島などに定着、四国と本州の一部(埼玉にも!)にも野生でいるらしい

圃場のハウスのネットにからまっちゃったキジを救出した時、けっこう大きくて怖かった(♂80cm♀60cm)。抱いたら暖かかったこと、びっくりしたような恐怖で見開いたような横目(眼が横にあるから正面見だったのか)だけ覚えている。雌だったと思う、記憶が定かでない。キジでも大きく思ったんだから、クジャク(90~130cm)に遭遇したら驚くだろうな

いけばなの姉弟子のHさんがお宅で飼っておられた。花材で尾羽が来ることがあって、そしたら「これ家にいるの」・・・って。餌は何を?と伺ったらドックフードとのことだった。もうずいぶん前の話

参考: 侵入生物データベース