さて、連載第2回目です♪

とはいえ、特にそれほど前文で書くことないな~と思ったりもして(^^;)

今回は、マキをもし物語のヒロインであるとすると、その相手役(

?)の阿藤君貴さんが出てくるといったところでしょうか。。。

一応、名前あとう・きみたかって読みます的に、先にアピールしておいたほうがいいのでしょうかww

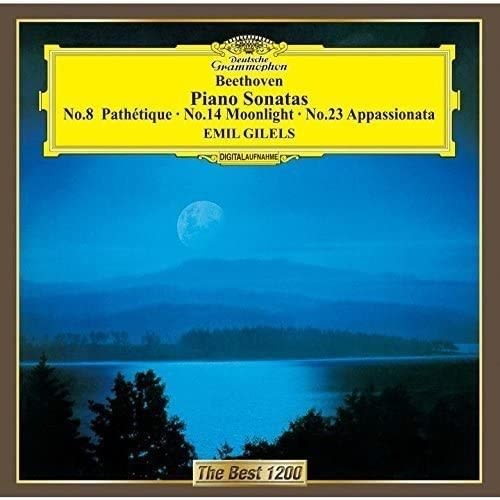

そんで、マキとこの人がピアノを弾いてたりするので、その動画でもテキトー☆に貼っつけて、今回の前文は終わり……ということにしようかな、なんて思います(すみません。ほんとに何も書くことない・笑^^;)

この2曲をノーミスで弾き切るとか……そもそも暗譜してるらしきあたりからしてなんですが(笑)、まあ、ただの小説ですからねってことで(^^;)

それではまた~!!

ピアノと薔薇の日々。-【2】-

マキが事務員として勤めているのは、<ベルサイユのはなや>という名の、小さな有限会社だった。朝はいつも八時四十五分くらいまでに出勤する。「おはようございまーす!」と挨拶しつつ裏口から入っていくと、すでに葬儀用その他の花輪の準備がはじまっており、配達用のハイエースが倉庫前で積み込みを待っている。

<ベルサイユのはなや>は、表側はいかにもお洒落な可愛らしい花屋……といった店構えで、薔薇や芍薬、ラナンキュラス、かすみ草やカラー、百合の花などなど、色とりどりの生花がスチール製の花瓶の中に並んでいる。こちらでもすでにパートを含めた従業員二名ほどが、専務が朝早く仕入れてきた花を花束にしたり、あるいは鉢植えに水を遣ったりと――忙しく立ち働いていた。

<ベルサイユのはなや>は、店の裏手に自宅のある、佐藤登志生・日出美夫妻が経営しており、一応社長が佐藤登志生氏、専務が日出美夫人ということになっているものの……従業員は知っていた。登志生氏は言ってみれば名ばかり社長のようなものであり、店を実質的に運営・管理しているのは奥さんである日出美さんのほうであるということを。

「ああ、おはよう、マキちゃん」

(うげっ、いたんだ、社長……)

おはようございます、と一応お義理的に挨拶しつつ、マキはまず社長にお茶を淹れてから掃除を開始した。表の花屋と裏の倉庫を繋いだ間にある狭い事務所内と、そこに付随しているトイレなどだ。表の花屋と裏の倉庫もマキはみんなの作業が一段落したくらいに軽く掃除して、ゴミのほうをまとめておく。商品の花の中のいらない部分――枯れかかった花びらや、長い茎をカットした時にでる、緑の葉や茎などを箒で掃き、ちりとりでゴミ箱へと捨てる。

こうした時、マキは従業員たちの迷いないてきぱきした手業を見るにつけ、(すごいなあ)と、毎回見とれてしまう。もっとも、マキが「流石はフラワーコーディネーターですね」などと言ったとしたら、ほぼ全員が「やめてよお。そんな気取ったもんじゃないわよお」と笑ったに違いないが、マキは毎日見ているにも関わらず、やはり感心せずにはいられない。これは自分にそうした才能がないだけに、余計にそうだった。

もっとも、冠婚葬祭その他の花輪やフラワースタンドのほうは、花を飾るのも配達も男性社員が三人で行なっており、表の店のほうはパートの女性がふたり、正社員ひとりが交代で勤務に就いている。そして、冠婚葬祭の花部門は社長が大体のところ取り仕切っており、表の『ベルサイユのはなや』と看板が出ている生花・鉢植え部門のほうは、専務の日出美さんに任されている……といったような形なのだった。

ちなみに、社内で社長の登志生氏と専務の日出美さんが話しているところを見たことのある従業員はほとんどいない。ゆえに、十時や三時のお茶の時間などに、従業員たちは小さな休憩室で――「ほんと、不思議な夫婦よねえ」と、時々話したりしている。「まさか、家でも口聞かないなんてこと、ないでしょうけどねえ」、「従業員の手前、変に気を使ってるのかしら?」、「違うんじゃない。経営のことやなんかで喧嘩になるから、表の生花部門と裏の冠婚葬祭部門にきっちり分けて、お互いのことには一切口挟まないことにしてんのよ」……というのが、従業員たちの社長夫婦に対する憶測である。

ここで、実質的に冠婚葬祭部門を取り仕切っている金田常吉が口を挟んだ。常吉(つねきち)、という古風な名前だが、彼はまだ三十二歳だった。

「あいつ、オレらに仕事丸投げして、自分はほとんど何もしないじゃん。毎日、今日は何本(冠婚葬祭の数)仕事あるんだって聞いて、あとはよっほど忙しい時以外は、なんとなくただオレらの仕事見てるっていう、そんだけだもんな」

「まあ、人手が足りない時なんかは、かわりに車運転したり、配達にいってくれたりはするけどね」

金田の片腕のような存在の、伊東新が一応フォローする。彼は温厚な性格で、基本的には何か文句を言うでもなく、黙々と仕事をするタイプの人間だった。金田はバツイチだったが、伊東は五年前、二十三歳という若さで結婚し、子供がふたりいる。

「…………………」

冠婚葬祭部門の残りの従業員、花岡礼司は面白いくらい口を聞かないと評判だったが、唯一男三人の時だけはそれなりにしゃべる……といったようにマキは聞いている(ちなみにマキも、彼が事務所でぼーっと突っ立っている時には、『何か用があるんだろう』と思い、彼のほうから彼のタイミングでしゃべるのを待っていたりする)。

従業員の仲のほうは概ね良く、マキは掃除やゴミ捨て、その他ちょっとした雑用について率先して行うようにしているためだろうか、『ベルサイユのはなや』に勤めはじめて今年で五年になるが、従業員のみんなから大体のところ可愛がられ、経理に関していえば頼りにされているといったような関係性である。

事務所のトイレ掃除が終わると、マキは自分の分のお茶を淹れ、それから伝票の処理に取りかかった。専務が朝早く市場で仕入れてきた花の分の伝票をパソコンへ打ち込む間も、電話で花の注文が入り、それらについても順に捌いていく。

名ばかり社長と言われる登志生氏は、気が向けばこうした電話にも出てくれるのだが、マキは社長のことはまったくアテにしていない。どのみち、事務所で茶を飲みつつ、新聞をある程度読み終わったあとは――この時、新聞の葬儀欄を見ながら、「よしよし、今日も人がたくさん死んでいるな。こりゃ、花屋が儲かるぞ」と言うのが、この社長の不謹慎な口癖である――どこかへ消えてしまうのだ。

金田や伊東あたりは、「あいつ、この間パチンコしてたぜ」とか、「行きつけの飲み屋に社長の車が止まってるのを見たよ」といったことを知っているため、彼らの登志生氏に対する態度というのは自然、軽蔑を内に秘めた、表面だけ敬うといった形のものに終始している。

この日も、社長は最後、倉庫内で造られている葬儀用の花輪を見つつ、今日の分の儲けがいくらくらいになるかチェックしてから――「じゃ、あとは頼むぞ、金ちん」とおどけたように言い、自分の車で出かけていった(ちなみに金田は、この「金ちん」という渾名をまったく気に入っておらず、しょっちゅうマキに「あいつのあれ、絶対セクハラだと思わん?」と、不機嫌そうにぶちぶち言うことが多い)。

マキの<ベルサイユのはなや>における仕事は、大体朝の八時四十五分頃からはじまり、五時三十分頃に終わる……というより、終わることになっているはずなのだが、請求書の〆日である二十日前や月末、あるいは花屋自体が忙しく、猫の手も借りたいというくらいの時期には、ほとんど三十分以上サービス残業してから帰る――だが、マキは金田のように気が短い質でもなく、自分の一社会人としての今の地位に十分満足していた。

給料のほうは、厚生年金などを引かれて、手取りで十六万八千円ほど。このうち、ちょうど六万八千円が家賃に消え、マキは残りの十万円をやりくりして暮らしているのだが、それでも貯金は出来る。だが、マキは週末の夜だけ、ナイトクラブでピアノを弾くというアルバイトもしており、二十三歳の娘にしてはすでに結構な額の預金通帳を持っていたといえる。

マキは高校を卒業してすぐ、大企業どころか中小企業とすら言えない小さな花屋の事務員になったせいか――今もろくに化粧すらせず、出勤していたものである。彼女はメイクやファッションといったことには一切興味がなく、着ている物も買うのはいつも、GUやユニクロ、あるいはファッションセンターしまむらといったところで十分間に合っていた。だが、マキは176センチと、女性にしては背が高く、彼女がメンズものを好んでよく着ていたせいもあり、それらの着こなしはセンスがいいといったように、何故か周囲からは評価されていたようである。マキとしてはただ、『ヨーカドーのバーゲンセールで買っただけなのに……』と思うという、何かそんな感じではあったにせよ。

そんなマキがそれなりにメイクも覚えるようになったのは、ナイトクラブ『モン・シェール・アムール』で、ホステスたちに紹介された時のことだった。「ちょっとやだあっ!何よこの子、かわいいーっ!!」、「ええっ!?これで化粧してないですって?」、「どれ、お姉さんたちがちょっと面倒見てあげましょっか」……といった話運びにより、鏡の前でおもちゃにされ、マキは多少身だしなみ程度に化粧することを覚えたわけである。

ナイトクラブでの仕事は、「これで本当にお金をもらっていいのだろうか」というくらい、単純なものだった。大体九時前に店に入り、その日の客の入りにもよるものの、大体二時前後には「そろそろ帰っていいよ」とフロアマネージャーから声をかけてもらえる。

変な客に絡まれるということも、稀にないわけではないが、マキの弾いているピアノ自体がほとんど、環境音楽にも近い何ものかだった。ようするに、聞いているようで誰も聞いていないというわけだ。それと同じように、ピアノを弾いている間、マキは自分を透明人間であるように感じることがある。誰も自分のことなど見てもいない――ということへの安心感と同時、(本当にこれでお金をもらっていいのかしら)と、疑問にも感じるのだった。

とはいえ、その日のアルバイト料はその日のうちに現金で支払ってもらえるため、マキは続けられる限りこの美味しいバイトを続けようと思っている。おそらく、店の経営が悪化したとすれば、まず真っ先に首を切られるのは自分だろうなと感じるだけに……「もう来週から来なくていいから」と言われるまでは、多少無理をしてでも続けてたい思っていた。

何より、自分にはホステスは絶対無理だと感じるマキではあったが、本来なら知らないはずの場所に出入りして、直接関係のない立ち居地から、色々と人間観察できるというのも、なかなか面白いことだったといえる。

『モン・シェール・アムール』は、240m2ほどの広さの店で、クラシックな雰囲気の、西洋の宮殿の一室を思わせるようなしつらえの内装だった。ボックス席のほうはそれぞれ隣の客の姿が見えないよう仕切られているため、ある程度プライヴェートのほうも守られる形となっているが、他に完全な個室となっている場所が二室ほど奥のほうにある。

ドラマや夜の街のドキュメンタリーによくあるような、ホステス同士の諍いをマキは直接目にしたことはないとはいえ――親しくなったホステスに愚痴を聞かされたところ、人間関係のどこかに歪みがあるのは何処も同じ……といったことらしく、誰と誰が仲が良くて悪いかということについては、一通り噂として知ってはいた。

この日もマキは男物のスーツ姿にロッカーで着替えると、マネージャーやホールのボーイに軽く挨拶してから、ピアノの置いてある隅のほうへ行き、ヤマハのグランドピアノをそっと弾きはじめた。

「背の低い女を好きな男って、絶対エロいよな~」

「え~っ!?どうしてですかあ?エナ、女子としては背が低いほうだと思いますけどォ、そーゆー狙いで来られる感じじゃないと思うんですけど~」

「はははっ。ほら、体が小柄だってことは、あっちも小さくて締まりがいいなんて考える変態男がこの世にはいんのさ。その点エナちゃんは大丈夫なんじゃないか?」

「ちょっと社長、それ、どーゆー意味~!?」

「あ~あ。まったくもうイヤになっちまうよ。来る日も来る日も脂肪吸引だ、バストアップにリフトアップだの……美容外科専門の病院なんかにいると、女性不信になって、なんのために医者になったのか、さっぱりわからなくなってくる」

「あら、先生。先生のところの病院、随分儲かってるっていう評判じゃないですか。コマーシャルだって、時々見たことありましてよ」

「そりゃまあ、経営者である理事長先生あたりは、笑いが止まらないくらい儲かってらっしゃるかもしれないがね。我々雇われ医師は美容外科を専門にしてるってだけで、世間からは色眼鏡で見られたりするもんですよ。一般的な外科医よりも下みたいな感じでね」

「あら。くだらない世間の人の言うことなんて、どうでもいいじゃありませんか」

「へえええっ。建築デザイナーの先生っ!!すごいんですねえ。いつかわたしがどこかに小さなお店でも持ったら、建物のほう、デザインして欲しいな」

「いやいやいや。一般の人にはまず無理だよ。阿藤先生は、ニューヨークやパリやミラノなんかに、君が聞いたら目玉の飛びでるような金額のビルをデザインしてる人なんだから」

「あっ、そーゆーことなんですね。なーるーほーどー。じゃ、早速お近づきのしるしに、まずは一献……」

「まずは一献?昨今あまり聞かない言葉だな」

――マキのピアノの演奏など、誰も本気で聞いていない。人というのはおそらく、酒で酔いはじめると、聴覚のほうも鈍るものなのだろう。あとは、自分の話すこととホステスの白い胸の谷間などに夢中で、ピアノの音色の良し悪しなど気にかける者は誰もいない。

そして、だからこそマキは安心だった。マキは決して、客が一瞬「おっ」と注意を向けるようなピアノの弾き方はしないし、選曲のほうも同じく、あまり派手な曲は選ばないようにしている。

この日も、エリック・サティのジムノペディや、ラヴェルの水の戯れ、亡き王女のためのパヴァーヌ、ドビュッシーのアラベスク、ショパンの雨だれ……などなど、比較的静かめの曲が多かったといえる。

入ってきたばかりのボーイに、『あいつ、べつにいなくてもいいんじゃね?』とか、『えっ、あいつ男じゃねえのかよ』、『声だって酒やけしたみたいなハスキーヴォイスじゃん』などと言われていても――マキは全然気にしない。アパートの三階にある一室では、遠慮して縮こまったような演奏しか出来ない。それに比べたら、ここで誰に聴かせるでもなく音楽を心ゆくまで奏でられることは、マキにとってこの上もなく幸せなことだったから……。

だがこの日、マキがリチャード・クレイダーマンの『愛のコンチェルト』を弾き終わった時のことだった。「おい、それは誰のなんていう曲だ?」と、背後から聞かれたのである。

マキはピアノを弾くことが仕事と心得ているので、弾き終わってからも、続けて今度は別の曲を弾きはじめた。ほんの極まれにではあるのだが、酔っ払った客に絡まれるということがある。その場合、無視していれば、「チッ」と舌打ちしてどこかへ消えたり、「なんだこいつ」とつぶやいて元の座席のほうへ戻っていったり……マキは(肝要なのは構わないことだ)と心得ているため、とにかく曲のほうに集中しようとした。次は、ドビュッシーの『亜麻色の髪の乙女』だ。

「あんた、知ってるか?ドビュッシーのその曲は、亜麻色の髪の乙女は、果たして下の毛も亜麻色なのか、といったような曲らしいぞ」

マキは笑わなかった。だが、この時初めて鍵盤を弾く指を止め、後ろを振り返った。そこでは、灰色がかったブルーの背広を着た男が――不機嫌そうな顔をして腕を組み、突っ立っている。

「あの……」

どけ、というように身振りで示され、マキは反射的にピアノの椅子から体をずらした。すると、三十代くらいに見える男が、ワイシャツのカフスボタンを外し、腕まくりをはじめる。どうやら、マキにかわって一曲披露しようというつもりらしい。

「ドビュッシーは、おそろしくピアノが上手かったというが……俺に言わせりゃただの、金髪好きのしょうもない自己中男だ」

バーン!と、派手にピアノが鳴ったかと思うと、次の瞬間、驚くべき速さで、彼――マキはこの時、名前すらまだ知らなかったが、阿藤君貴(あとうきみたか)という男の――白い指が、鍵盤の上を華麗な美しさで滑っていった。

一瞬、なんの曲かマキはわからなかったが、すぐにベートーヴェンのピアノソナタ<熱情>、第3楽章であると気づく。

(この人、もしかしてプロなのかしら?もしそうだとしたら……)

マキはそう思うと、(どうせ誰も聞いてなんかいないんだし)と、静かに粛々とピアノを奏で続けた自分が恥かしくなった。おそらく、『聴くに耐えない』と感じ、思わず声をかけずにはいられなかったのだろう。

「何か、他にリクエストはあるか?」

男は(乗ってきた)というようににんまり笑うと、マキに次の曲を所望した。「ええと……」とマキは考え、咄嗟に「リストの『ラ・カンパネラ』」と答えていた。彼の技量のほうを試したかったというわけではない。ただ、今のベートーヴェンの<熱情>を聴いていて思うに、彼ならばこの難曲も弾きこなせるに違いないという気がしたのだ。

「チョピン先生じゃないんだな。だが、まあいい」

阿藤君貴が何故、ショパンをチョピンと言ったのか、また、彼女がショパンの曲をせがむだろうと予測したのかも、マキにはわからない。とにかく、ただ彼の後ろに突っ立って――その演奏の優雅さに、ひたすら魅せられるばかりだったといえる。

そして君貴がリストの大曲を、ひとつのミスタッチもなしに弾き終える頃には……何人もの客やホステスたちが衝立の向こうなどから顔を出し、こちらの様子を伺っていた。君貴が「よしよし、腕はなまってないな」などと呟いていると、いくつのもの拍手の波が送られてくる。

「こいつを借りるぞ」

彼は、マネージャーが挨拶にやって来るなり――財布から札束をだして、それをオールバックの髭を生やしたマネージャーに渡し、マキの腕を強引に引っ張った。ピアノの力強い演奏と同じく、マキが容易に振りほどくことの出来ない、有無をいわせぬ強さだった。

「あ、あのっ……」

(わたし、仕事がまだ途中で……)

マキが助けを求めるようにあたりを見回しても、誰も特に君貴のことを止める者はなかった。後ろを振り返ると、マネージャーが(やれやれ)というように首をひねり、二十万ほどの金をスーツのポケットに入れ直しているところだった。

「なんだ?たぶん、おまえの時給ならあれで足りているはずだぞ」

「そっ、それはそうかもしれないけどっ。問題はそういうことじゃないでしょうっ!!わたし、ここのアルバイト気に入ってるし……」

(クビにでもなったら、絶対あなたのせいですからねっ)

そう言いかけて、マキは黙り込んだ。店の前に止まっていたタクシーに連れ込まれると、彼がマキのほうをじっと見つめてきたからだ。

「音大生か何かか?」

「……違います。ただの高卒の、しがない花屋の事務員です」

君貴は何故かこの時、大声で高笑いした。タクシーの運転手ですら、一瞬こちらを振り向いたほど、奇矯な笑い方だった。

「ふうん。勿体ないな。音楽を本気で勉強しようとは思わなかったのか?」

「才能とかありませんし……何より、家にお金がなかったので、そんな高望みをしようともまったく思いませんでした」

「才能は、ないことなかろう。まあ、だがあれだな。あんなザルどもが聴衆というのでは、通夜か葬式かというような演奏をしたほうがむしろいいのだろうな。なんにせよ、面白かったよ」

だが、マキにとっては、こののちいくらしてからも――この日の夜の自分の一体何が、阿藤君貴という男の感興を引いたのかが、まったくわからなかったものである。

はっきり聞き取れなかったものの、彼が「△□ホテルまで」と運転手に告げたことだけはマキにもわかった。ここでも男は、降りる時に一万円をだし、「釣りはいい」と言い、超高層ホテルの一室へマキのことを連れ込んだのだった。

「ここ、一体何階ですか?」

(自分は一体何をしてるんだろう)――そう思いながらも、男のほうにどこか逆らえない雰囲気があるせいか、マキはつい黙ってついて来てしまった。だが、よく考えると(いや、よく考えなくても)、彼の名前も素性も知らないし、急に何かが心配になってきた。

「55階とか、そのくらいじゃないか?そう大した高さでもあるまい」

「へえ……………」

おそらく、彼はこうした超高層ホテルの最上階や、スイートルームといった部屋に泊まり慣れているのだろう。また、55階で(大したことない)ということは――海外などでも、よくこうした高層階に宿泊することがあるに違いない。

(おもちゃ箱をひっくり返したみたい)と、広い窓から東京の夜景を眺めつつマキは思ったが、もちろんそんな陳腐な科白を口に出してまで言うつもりはなかった。

「こういうところは初めてか?」

「普通、そうじゃないですか。ここ、一泊するだけでも結構するんでしょうし……」

君貴は答えなかった。ただ、スーツの上着を脱ぐと、それをハンガーにかけ、サイドボードにあったリシャール・ヘネシーをグラスに入れて飲む。

「おまえも、何か飲むか?」

「いえ、いりません」

やけにきっぱりした物言いに、君貴は首をかしげた。ああした店に勤めている人間としては珍しい反応だと思った。

部屋のほうは、『モン・シェール・アムール』よりも広く、リビングになっている部屋の奥のほうに、キングサイズのベッドがあった。マキは男のほうにそうした目的があるとまでは考えなかったし、全体としてロココ調で統一されているような室内を見て、調度品のひとつひとつにただうっとりした。

男がブランデーを飲む間、特に何も言わないのを見て――(そろそろ帰ろうかな)とマキは思った。彼女にしてみれば、おそらくもう二度来ることもないだろう高級ホテルのスイートルーム(正確にはプレジデンシャル・ルーム)を直に見ることが出来て満足だったし、綺麗な夜景も見れた上、仕事のほうも早く終わらせることが出来たのだ。彼女にしてみればこれで十分釣りが来るほどだったといえる。

「帰るのか?」

「……はい。今日は、なんかありがとうございました。あなたのお陰で、仕事のほうも早く切り上げることが出来ましたし……」

こっちへ来い、と目で促された気がして、とりあえずマキは男の隣に座った。すると、先ほどと同じ腕の力強さによって抱き寄せられたかと思うと――マキはなんの前触れもなく、突然キスされていた。

「んっ……んん………っ」

君貴の口の中はブランデーの香りがした。これがマキにとってのファースト・キスであり、ゆえに、このあと彼が続けて行なったことも、マキにとっては何もかもが初めての体験だった。

おそらく、必死に逃げようとするか、あるいは死ぬ気で抵抗するかすれば――男のほうでも無理強いはしなかったに違いない。けれど、マキはキスの仕方がわからなかったというだけで、君貴のことを受け容れていたし、それを彼のほうで同意と受け止めていたとしても……無理のない話かもしれなかった。

マキは身長が176センチあるのだが、君貴は195だった。だが、彼はマキのことを軽々抱き上げると、ベッドのところで彼女のことを下ろし――あとのことはマキにとって、何度思い返してみても、(恥かしい)ということ以外、ほとんど記憶には残っていなかったといえる。

君貴はいかにも手馴れており、いわゆる行きずりの女との一夜の情事というのだろうか。そんなことはこれが初めてでなかったに違いない。キスの仕方も、服の脱がせ方も、ひとつひとつの愛撫の仕方も何もかも……よく同じ犯行を行なっている人物のそれだった。

ここでひとつ、少し疑問になることがあるに違いない。何故マキが名前も素性もよくわからない人間のされるがままになったか、ということである。男がハーフのような顔立ちをしており、格好良かったからだろうか?それとも、金の羽振りがよさそうだったから?ピアノを弾く白くて長い指に陶然としたから?……マキにはよくわからなかった。

ただ、彼から突然キスされた時、マキは(こういうのも悪くないのかもしれない)と思った。何分、向こうはこうしたことをよく行なっているような手合いの男なのだし――彼の中で何人もいるそうした女の中に埋もれることが出来れば、マキとしてもこの処女喪失という体験の意味を、『誰もがしている大したことのないこと』として、重みを持たせずに済ませられるような気がしたのだ。

簡単に言ってしまえば、男性が「早く童貞を捨てたい」というのとは意味が異なるにせよ、マキはいつまでも処女のままでいると……何か自分がひとりの人間として、あるいは女として、どこかで行き詰まるのではないかとの、漠然とした不安を以前から覚えることがあったのである。

そう考えた場合、ピアノの上手いよくわからない男に突然ホテルへ連れ込まれたというシチュエーションや、彼がハーフのような顔立ちをしたハンサムであることなどは、マキにとって理想的に思われたとはいえ――君貴が情熱的な愛撫を繰り返す間も、(本当にこれでいいのだろうか)と、最後まで迷いはした。

もともと、マキには『初めての時は大切な彼と』といったような発想自体がない。それでも、名前すら知らない相手とだなんて……そうマキが思った時、君貴のほうでこう聞いてきたのだった。

「おまえ、名前は……?」

「えっ!?マ……マキです」

「そっか。可愛い、マキ……」

彼が何故突然自分の名前を聞いてきたのかも、マキにはわからなかった。ただ、首筋からはじまり、胸まわりやら乳首やら下腹部やらを舐めまわされたあとで名前を聞かれても――マキがその後、痛みを堪えつつ彼のことを受け入れる間、「すごくいい、マキ」だの言われても……(そうよね。体だけが目的って、こういうことなんだわ)としか、マキにはすでに思えなかったといえる。

一週間分の労働の疲れ、といったこともあり、マキは彼が体から離れると、すぐ眠ってしまった。セックスすると、人は交感神経が一気に副交感神経に切り換わるので、それで眠くなるといわれるそのせいもあったに違いない。

この翌朝、先に目が覚めたのは君貴のほうだった。もちろん、随分長く深い眠りに落ちていたマキは知らない。酒の効果が完全に抜けた彼が、いかに狼狽し、パニックに陥っていたかということなどは……。

ゆえに、マキのほうでは目が覚めてみると君貴の姿がすでにベッドになく――その上、自分が全裸であると気づくなり、君貴とは別の意味で狼狽し、顔を真っ赤にさせていたといえる。しかも、せめても男の姿がベッド上にだけでなく、部屋のどこにもないことを願っていたというのに、彼のほうではすでに服を着替え、こちらに背を向ける形でソファに座り、優雅にコーヒーなど飲んでいるのである。

(ちょっ……よくわかんないけど、何かがものすごくずるいんですけどっ!!)

マキは混乱の極致にありつつも、とりあえず服を着た。ドラマなどではこういう時、大人の女性は『シャワー浴びるわ』などと言っていた気がするが、マキはすぐにもこの場から逃げ出したいとしか思えなかった。

「ああ、起きたのか……」

マキの気のせいかもしれなかったが、男の様子はきのうの夜とは少し違って見えた。どこか気まずそうでもあり、正気に戻った途端、自分の重い罪に気づいた犯罪者のような、罰の悪い顔をしているようにも感じられる。

「きのうは、そのまあ、色々と……」

「…………………」

マキのほうでは言葉もなかった。どうやら彼のほうではきのうの夜にあったことを早くも後悔しているらしい。確かに、彼のほうで酔っているらしいといったことくらいは、マキにもわかっていた。また、それで彼のほうでは出来るだけ記憶が曖昧であって欲しい……といったようにも願っていた。

「こんなものじゃ足りないと思うが、だが今、財布に手持ちがこれくらいしかなかったもので……」

男は、黒い革財布の中から三十万円ほど取りだすと、マキに近寄ってきて、それを彼女の手に握らせた。

「べつに、お金なんていりません……」

マキはそう言ったものの、『いらないって言ってるでしょ!』と、男に突き返す力が湧いてこなかった。本当は金が欲しかったわけでも、このくらいの端た金では到底足りないと思っていたわけでもない。ただ、今の彼の態度ではっきりわかったのだ。少なくとも処女ということだけはないと思っていたのに――そうであったことで、流石に彼も良心が咎めているのだということが。

マキはそのことが、ただ冷淡に、娼婦に対するように金を渡されるより、遥かに恥かしいことのように感じられていた。

「色々話したいことはあるんだが……」

君貴はソファの背にかかったスーツの上着を取ると、部屋から出ていこうとした。明らかにほっとしているのがわかる顔つきだった。話の一番重要な部分は終わった、とでもいうような。

「生憎仕事の打ち合わせがあるんだ。何か食べたいものがあったら、なんでもルームサービスで頼むといい。あとはいつでも自分の好きな時にチェックアウトしてくれていいから」

「…………………」

君貴がそそくさと逃げるようにいなくなると、マキはなんだか自分がとても惨めであるように感じた。もちろん、自分が選択したことであり、そうした意味で彼に責任があるとは思っていない。

(相手なら、あの人で十分良かったじゃないの。場所だって、こんな豪華なホテルのスイートルームで……)

名前すら知らない男が部屋を出ていったあと、マキはそれまで彼が座っていたソファに腰掛けて、溜息を着いた。何かを食べようとか飲もうといった気持ちにさえなれず、ただ、ピンク大理石で出来たバスルームでシャワーを浴び、髪を乾かしてからホテルを出た。

その日は六月、最初の週の日曜日だった。気象庁がすでに梅雨入りを宣言しており、外は曇り空で、どこかじめっとした湿気を帯びた空気感だった。ホテルの外の庭には青い紫陽花が美しく咲き誇っていたが、マキはいつでも紫陽花を見るたび、同名の公園で起きた例の事件を思いだして、悲しい物思いに囚われてしまう。

日曜日は、<ベルサイユのはなや>の定休日だった。とはいえ、表の店のほうが閉まっているというだけで、裏の倉庫のほうでは今日も、冠婚葬祭、あるいはその他のお祝い事に関するフラワースタンドが制作されているはずだった(ちなみに、日曜日は社長か専務のどちらかが電話番をしている)。

マキは友達に電話するか直接会うかして、昨夜起きたことの打ち明け話をしようかとも思ったけれど、携帯を手に取ってやめた。結局、そのままアパートのほうへ戻り、花に水をやってから、もう一度眠った。正確には、夕べのことをあれこれ考えているうちに――眠るつもりはなかったのに、結局寝てしまったのだ。

>>続く。